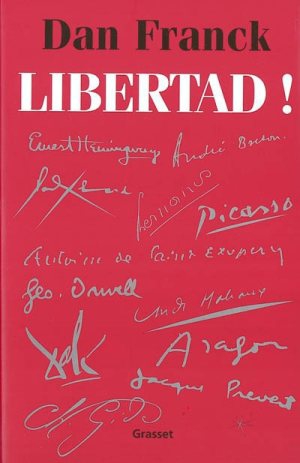

Libertad ! de Dan Franck, après Bohèmes consacré aux effervescences de l’art moderne à Paris au début du XXe siècle, raconte une autre époque : « Elle est aventurière. Elle est à l’engagement. Elle est terrible. » Années trente : le fascisme rôde en Europe. Et c’est l’Espagne qui s’embrase. Des écrivains, poètes, artistes n’y resteront pas indifférents.

Le récit s’ouvre sur un dîner entre Gide et Malraux place des Victoires, en 1936 : André Gide, 67 ans, rentre d’Union soviétique ; André Malraux, 35 ans, d’Espagne, où il est colonel, chef d’escadrille, dans l’armée républicaine. De ces deux grandes figures de leur génération, nous suivrons l’engagement intellectuel et politique, la vie privée aussi, jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Les écrivains français qui se rendent en URSS en ramènent des impressions diverses : Saint-Exupéry, envoyé par Paris-Soir à Moscou pour écrire sur le premier mai 1935, n’a pu se rendre sur la place Rouge, faute d’autorisation préalable, accordée seulement après enquête. Prévert, qui y accompagne le groupe Octobre en 1934, refuse de participer aux visites et activités de propagande.

A Paris, André Breton gifle Ilya Ehrenbourg, qui vient de traiter les surréalistes de « dégénérés », de « véritables aliénés » dans un article. « Le troubadour de la culture soviétique », furieux, appelle Louis Aragon. Entre celui-ci et Breton, la grande amitié née de leur engagement volontaire en 1916 avait déjà commencé à se fissurer, Aragon restant soumis à Staline. Breton est alors exclu du Congrès international des écrivains à Paris où il était inscrit comme « orateur libre ».

Le poète surréaliste René Crevel, dégoûté des basses manœuvres staliniennes, se suicide. Il était ami de Salvador Dali, étranger à toute cause autre que celle de « convertir le monde à lui-même ». Franck relate les débuts du peintre, ses rencontres avec Lorca à Madrid, avec Miró et Picasso à Paris – Picasso qui porte sur le lobe de l’oreille gauche le même grain de beauté que Gala, la muse de Dali (après Eluard et Max Ernst).

Puis on découvre comment Gide est devenu peu à peu « un commandeur dans le monde des arts, des lettres et des points de vue » et qui fréquente son antre parisien rue Vaneau. Les délégués au Congrès de juin 1935 « pour la défense de la culture » lui rendent visite, Gide a accepté de le présider. C’est la foire d’empoigne sur le cas de Victor Serge, traître pour les uns, innocent pour les autres. Eluard tente de lire à la tribune le discours transmis par Breton, mais il est interrompu, sifflé, applaudi. La rupture est consommée entre surréalistes et communistes.

Marina Tsvetaïeva en a profité pour rencontrer Pasternak, avec qui elle a échangé une longue correspondance amoureuse. Mais elle n’écoutera pas son conseil : « Surtout, ne revenez pas à Moscou. » On retrouve Gide aux funérailles de Gorki qui était absent au Congrès. Gide est invité à prononcer un discours, Aragon l’aide à le composer. Gide ignore tout alors de la façon dont Gorki survivait, surveillé, étouffé par le régime soviétique, afin de rassurer faussement les Européens qui lui faisaient confiance. On offre à Gide un luxueux voyage en train vers le Caucase, mais malgré cela, en discutant avec de jeunes komsomols, l’écrivain découvre l’envers du décor. Il va le décrire dans Retour de l’URSS, que beaucoup lui conseillent de ne pas publier vu les circonstances politiques.

En février 1936, les Espagnols ont élu un gouvernement démocrate, mais en juillet, c’est le putsch du général Franco : la guerre d’Espagne commence. « Ici, des ouvriers, des paysans, communistes, socialistes, anarchistes, anticléricaux ; là, des bourgeois, des soldats, catholiques, propriétaires. L’Espagne et ses oppositions irréductibles. »

Dan Franck rappelle qui fut Malraux avant de s’envoler pour Madrid : son mariage avec Clara, le vol d’œuvres d’art khmer au Cambodge, sa condamnation, sa peine réduite après une pétition en sa faveur, ses écrits pour Grasset, le passage chez Gallimard, ses premiers prix littéraires. Josette Clotis, sa maîtresse, loge à Tolède. Dans l’urgence, Malraux monte l’escadrille « España », avec des mercenaires, tandis que la France opte officiellement pour la « non-intervention ».

Ici, à mi-lecture de Libertad ! (environ 400 pages), commence l’épopée d’Espagne : l’histoire de la guerre civile (1936-1939) et de la part qu’y ont prise les autres nations – les Italiens et les Allemands apportant leur appui militaire aux fascistes, les Soviets aux Brigades internationales venues prêter main-forte aux républicains. Ecrivains, artistes, photographes s’engagent ou témoignent sur le front anti-fasciste. Malraux, Koestler, Robert Capa et Gerda Taro, Orwell, Hemingway… Dan Franck s’attarde sur les figures qui se sont particulièrement illustrées durant ces années. Des portraits, des faits, l’espoir et le chaos.