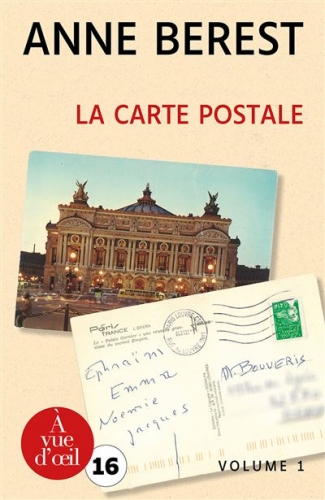

Le dernier roman d’Anne Berest, La carte postale, a été largement primé et recommandé dans la blogosphère. Le passage de la romancière à La Grande Librairie en avril dernier m’a tout à fait décidée à le lire. La carte éponyme figure sur la couverture du Livre de Poche, une photo en couleurs de l’Opéra Garnier et au dos, quatre prénoms.

Edition en gros caractères (2 volumes)

Le roman s’ouvre sur l’arrivée de cette carte en janvier 2003 dans la boîte aux lettres de sa mère et l’effroi ressenti par celle-ci en découvrant les prénoms, « ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle », tous les quatre morts à Auschwitz en 1942. Le dimanche suivant, toute la famille se rassemble – les parents d’Anne B. et ses sœurs : une photo de l’Opéra dans les années 90, le cachet de la poste du Louvre. Que peut signifier ce message anonyme ?

Anne Berest, la narratrice, avait alors 24 ans « et la tête occupée par une vie à vivre et d’autres histoires à écrire ». Ses parents ont glissé la carte dans un tiroir. Ce n’est que dix ans plus tard, quand Anne B. se repose chez ses parents en attendant d’accoucher, que Lélia, sa mère, se met à lui raconter ce qu’elle sait de la vie de ces quatre parents : Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques.

Dans leur famille, tout commence par un amour contrarié à Moscou, celui d’Ephraïm Rabinovitch pour Anna Gavronsky, fille d’une cousine germaine. On lui cherche une autre fiancée. Ce sera Emma Wolf, la fille d’un grand industriel, venue de Lodz, à plus de mille kilomètres, pour épouser Ephraïm. En avril 1919, les jeunes mariés vont fêter Pessah, la pâque juive, chez les parents d’Ephraïm – Emma est enceinte.

Ephraïm, socialiste avant tout, n’accorde pas d’importance à la religion, mais il aime cette fête traditionnelle. Ses parents ont exceptionnellement invité tous leurs cousins (sauf les Gavronsky). Le soir de Pessah, après la lecture du récit de la sortie d’Egypte et les prières, son père les surprend. Nachman tient, en tant que chef de famille, à les avertir : il est temps pour eux tous de quitter la Russie où l’antisémitisme renaît, malgré la Révolution. Nachman et sa femme Esther ont décidé de partir en Palestine et voudraient qu’ils les suivent là-bas.

Emmanuel, leur plus jeune fils, préfère Paris, même si Nachman déconseille l’Europe. Quand Ephraïm sera recherché par la police, il choisira la Lettonie, tout juste indépendante, où les Juifs peuvent s’installer sans problème. Myriam (la grand-mère d’Anne B.) naît à Moscou en août, pendant qu’ils préparent leur départ pour Riga, où naîtra sa petite sœur, Noémie.

« Terres promises », le Livre I, est le récit par Lélia des péripéties vécues par le couple, lettres et photos à l’appui. Les affaires tournant mal en Lettonie, Ephraïm et Emma vont rejoindre les parents en Palestine. Mais Ephraïm ne se fait pas à ce pays ; ils décident de repartir à Paris où Emmanuel est heureux de ses débuts au cinéma et où naîtra leur troisième enfant, Jacques.

C’est l’histoire d’une famille heureuse jusqu’au 13 juillet 1942. Ce soir-là, les gendarmes viennent chercher les enfants, Noémie et Jacques. Ephraïm a eu le temps de chasser Myriam dans le jardin. Mariée en 1941 avec le beau Vicente Picabia (fils du peintre), elle ne figurait pas sur la liste. Elle seule survivra à la guerre.

On n’est pas encore au milieu du roman quand la véritable enquête sur la carte postale débute, au Livre II, « Souvenirs d’un enfant juif sans synagogue ». La mère d’Anne qui s’occupe le mercredi de sa fille Clara, six ans, lui téléphone un soir, inquiète des mots de sa petite-fille : « Parce qu’on n’aime pas trop les Juifs à l’école ». L’image de la carte anonyme reçue par Lélia seize ans plus tôt lui revenant comme un flash, Anne B. veut « coûte que coûte » en retrouver l’auteur. Elle va avoir quarante ans, « cet âge où une force vous pousse à regarder en arrière, parce que l’horizon de votre passé est désormais plus vaste et mystérieux que celui qui vous attend devant. »

Alors qu’on pensait lire la tragédie d’une famille juive parmi tant d’autres, le roman devient une quête pleine de suspens, de détours prévisibles et de hasards imprévisibles, passionnante, même si tant de pistes n’aboutissent pas. Des informations vont peu à peu permettre à Anne d’avancer, grâce aux archives de sa mère, qui a fait ses propres recherches et mis tant de choses par écrit.

Dans cette traversée du XXe siècle, on croise autour des Rabinovitch des personnes sympathiques et d’autres beaucoup moins. Le temps d’un livre, Anne Berest rend son épaisseur à la vie de sa famille et reconstruit son histoire, tellement romanesque dirait-on – si elle n’était pas vraie ni si tragique. Formidable !

« Ah, la brasse papillon… La plus athlétique de toutes les nages. Il ne l’a pas inventée, la paternité en revient à l’allemand Erich Rademacher et elle a été popularisée par Boitchenko, mais il l’a perfectionnée et lancée en France. Après avoir longtemps hésité, Alfred se laisse convaincre par son entraîneur (on dit que Minville pourrait persuader un vautour de lâcher une charogne) que ce style est fait pour lui, adapté à sa puissance musculaire, à la prise d’eau de ses bras, à son torse impressionnant : « Tu resteras une savate en nage libre avec ton battement de pieds toujours défectueux ! Par contre en papillon tu seras recordman du monde. »

« Ah, la brasse papillon… La plus athlétique de toutes les nages. Il ne l’a pas inventée, la paternité en revient à l’allemand Erich Rademacher et elle a été popularisée par Boitchenko, mais il l’a perfectionnée et lancée en France. Après avoir longtemps hésité, Alfred se laisse convaincre par son entraîneur (on dit que Minville pourrait persuader un vautour de lâcher une charogne) que ce style est fait pour lui, adapté à sa puissance musculaire, à la prise d’eau de ses bras, à son torse impressionnant : « Tu resteras une savate en nage libre avec ton battement de pieds toujours défectueux ! Par contre en papillon tu seras recordman du monde. »