En poursuivant la lecture des entretiens de Marguerite Yourcenar avec Matthieu Galey, Les yeux ouverts, je suis frappée par un petit détail d’édition judicieux (Le Centurion, 1980) : si le haut de la page de gauche reprend le titre du chapitre, chaque page de droite présente en guise de titre ou de repère un extrait du texte de la page même.

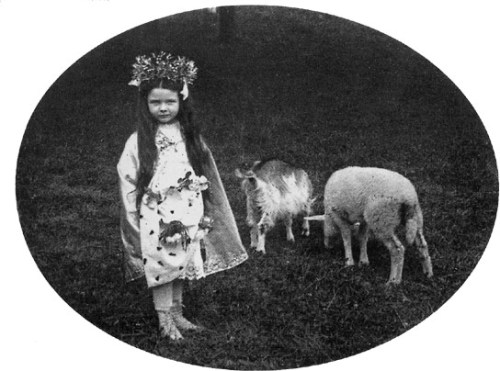

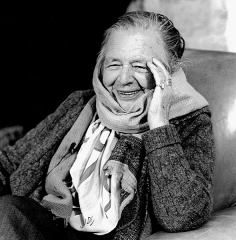

Marguerite Yourcenar (1903-1987)

photo De Grendel Bernhard en 1982 à Bailleul

Ainsi page 57, « J’aurais vécu parmi d’autres êtres » : Yourcenar insiste sur le rôle du hasard dans une vie. Elle aurait pu, dans sa jeunesse, répondre à l’invitation de Rabindranath Tagore qu’elle admirait et à qui elle avait envoyé ses poèmes Jardin des chimères et Icare. « Et Tagore m’a écrit une belle lettre amicale qui me proposait de venir à son université de Santiniketan, aux Indes. Mais à cette époque-là, quand on avait dix-sept ans, on ne quittait pas sa famille pour les Indes. Ce n’était pas encore le temps des autobus de hippies roulant vers le Népal. Seulement je suis très sensible au fait que chaque action, même la plus petite, ouvre et ferme une porte, si bien que je l’ai parfois regretté. Il se serait passé autre chose ; j’aurais vécu parmi d’autres êtres. Serais-je ou ne serais-je pas arrivée au même point ? C’est à voir… »

Des entretiens sont souvent propices à des remarques inattendues. Par exemple, à propos des différentes façons d’aimer, Marguerite Yourcenar se refère à « un personnage de Flaubert très dédaigné, et à sa façon très émouvant : Monsieur Bovary. » Un peu plus loin, elle relate un échange de lettres avec Mme Servan-Schreiber : F Magazine avait republié une de ses Nouvelles orientales, « Le dernier amour du prince Genghi », ce qui l’avait étonnée (trouvant son héroïne peu féministe). Interrogée sur ses rêves, Yourcenar confie qu’ils sont rarement angoissés : « Ce sont surtout des paysages d’une beauté extraordinaire » qu’elle rêve dans des couleurs « extrêmement intenses ».

Elle a toujours aimé les îles – l’Eubée, Egine, Capri – avant de s’installer sur une île du Maine, l’île des Monts-Déserts. Là encore, le hasard a joué. En 1942, à New York, elle attendait « le moment de repartir pour l’Europe » quand un ami américain les a invitées, Grace Frick et elle, à passer quelques semaines d’été sur cette île qu’elle ne connaissait pas. Ce qui l’a séduite ? La nature très belle. « Et puis la vie. On la voit ici à son plus dépouillé, sous la forme la plus dénuée de littérature. » Un pays « très vieux, dans ses opinions et dans ses coutumes », parfois hostile aux « gens de l’été » mais qui a fini par l’adopter.

Dans la création littéraire aussi, le hasard joue son rôle. Pour L’œuvre au noir, elle n’avait au début « aucun schéma précis ». « En général, je ne sais que très peu de chose, quand je commence un livre. J’ai tout le temps vérifié ce qui était possible, ce qui était impossible à Zénon, ce qu’on pouvait dire, et ce qu’on ne pouvait pas dire. Mais quant à la manière dont le hasard prendra forme, pour cela il fallait laisser le hasard jouer, et le hasard est considérable, s’il s’agit d’une assez longue vie. »

« Je l’ai dit, et je l’ai redit dans Archives du Nord, je vous l’ai répété : les gens n’aiment pas découvrir combien leur vie dépend du hasard ; cela les embarrasse. Ils aiment avoir une vie plus ou moins contrôlée par eux, ou sinon par eux, par leurs passions, par leurs amours, même par leurs erreurs. Ils trouvent cela plus beau et plus intéressant. Mais que cela ait dépendu simplement de l’autobus qu’on a pris… »