Le 17 janvier, dans une semaine, l’exposition « Joie de Vivre » fermera ses portes au Palais des Beaux-Arts de Lille – une sélection thématique qui traverse les siècles et qui remplit sa promesse : vraiment réjouissante ! J’ai passé à Lille une excellente journée vendredi dernier, le soleil en prime (dedans et dehors).

© Niki de Saint Phalle (1930-2002), Nana jaune, 1995

Polyester peint, 220 x 110 x 300 cm - Collection particulière

Une Nana jaune de Niki de Saint-Phalle accueille les visiteurs dans l’atrium où le titre de l’exposition s’affiche en néons graphiques, comme à l’entrée de ses différentes sections. Puis on emprunte un couloir de quatre mille étiquettes « La Vache qui rit » rassemblées par Wim Delvoye sous un titre emprunté à Darwin : de quoi s’amuser à observer l’évolution de l’emballage pour mieux emballer le consommateur – et tirer la langue au pop-art ?

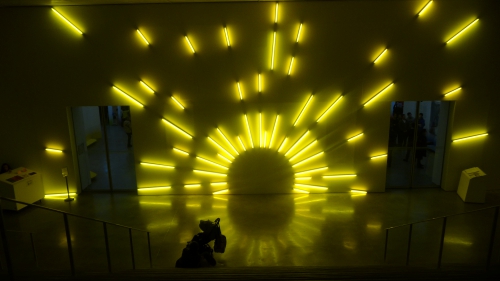

© Mark Handforth (1969-), Rising Sun, 2003

Installation murale, tubes fluo, câbles électriques, 700 x 1 200 cm

Collection FRAC Poitou-Charentes

Un immense soleil de néon (Rising sun, Mark Handforth) invite dans la première salle, « Sous le soleil ». Une grande toile d’Edward Munch, Hommes se baignant, montre des baigneurs nus, de face, et d’autre dans la mer : du jaune sur un dos, un torse, une épaule, une cuisse, sur la plage, et des vibrations solaires qui se mêlent à la fraîcheur de l’eau striée de vert et de bleu. Splendide !

Edvard Munch (1863-1944), Hommes se baignant, 1907-1908

Huile sur toile, 206 x 227 cm, Helsinki, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery, Collection Antell

Il y a de quoi nous retenir longuement ici : L’air du soir d’Henri-Edmond Cross (baigneuses et promeneuses) et d’autres œuvres dont ses célèbres Iles d’or ; L’Eau de Frantisek Kupka, la plus belle évocation du plaisir que l’on ressent en se baignant que j’aie jamais vue en peinture , et aussi Rythme, joie de vivre de Robert Delaunay, un grand format où les couleurs vives s’enroulent et nous emportent.

© František Kupka (1871-1957), L’Eau, 1906-1909

Huile sur toile, 63 x 80 cm, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle

Dépôt au musée des Beaux-Arts de Nancy, 1998, Don d’Eugénie Kupka en 1963

Le bonheur est illustré d’abord par des scènes de jeux. Sur un bas-relief romain du IIe siècle, des garçons en tuniques courtes font rouler des balles à terre, des filles en jupes longues lancent des balles en l’air. En face, un charmant portrait par Chardin d’une fillette tenant d’une main sa raquette, de l’autre un volant à plumes – des couleurs et une harmonie inégalables (Petite fille jouant au volant).

Jean Siméon Chardin (1699 - 1779), Petite fille jouant au volant, 1737

Huile sur toile, 83 x 66 cm - Florence, Galerie des Offices

Un ensemble de quatre photographies d’Elger Esser montre deux enfants jouant les pieds dans l’eau près de rochers : un polyptique plein d’atmosphère et, à mes yeux, la seule photographie qui soit ici à la hauteur des tableaux exposés autour. Une scène délicieuse à observer : Le Maître peintre de Jan Verhas, où un enfant blond s’exerce à l’aquarelle sous les yeux d’autres enfants attentifs et souriants.

Albert Fourié (1854-1937), Un repas de noces à Yport, 1886

Huile sur toile, 245 x 355 cm Rouen, musée des Beaux-Arts

Puis ce sont des « parties de campagne » : Un repas de noces à Yport d’Albert Fourié montre en grand format de joyeux convives attablés à l’ombre d’un arbre. Le verger en haut, la nappe blanche en bas, vie et lumière. Quel plaisir de revoir plus loin Jour de fête de Kouznetsov (et quel contraste avec la sculpture placée en dessous, La sieste, un marbre de Denis Foyatier).

Gustave Crauk (1827-1905), Le Baiser, 1901

Plâtre patiné, 79 x 70 x 62 cm - Lille, Palais des Beaux-Arts

Le Baiser de Gustave Crauk, tendre étreinte entre une jeune mère et son enfant (le cartel attire l’attention sur les petites ailes de celui-ci, allusion à son décès), occupe le centre d’une salle sur le thème des « liens » familiaux ou amicaux. Même tendresse entre Silène et Bacchus enfant, un bronze du Louvre (d’après Lysippe). De Renoir, dont j’ai omis de signaler au début du parcours une belle étude (Torse, sous le soleil), voici Gabrielle et Jean, tout en douceur. Une Vierge à l’enfant d’après Rogier van der Weyden (XVe s.) montre Marie allaitant Jésus : ses vêtements d’un rose subtil ressortent sur le fond bleu du panneau entouré de guirlandes de fleurs et de fruits sur fond doré.

Rogier van der Weyden (d’après), Vierge à l’Enfant, Fin du XVe

Huile sur bois, 49 x 33 cm - Lille, Palais des Beaux-Arts

(désolée pour les reflets)

Dans une tout autre gamme, le rose et le bleu enchantent dans une grande toile de Maurice Denis, Soir de Septembre, aux couleurs irréelles et merveilleuses : il a peint sa famille, femmes et enfants, sur une plage étonnamment bleue où une mer émeraude étale son écume du même rose-orangé que le ciel du soir.

Maurice Denis (1870-1943), Soir de septembre, 1911

Huile sur toile, 130 x 180 cm - Nantes, musée des Beaux-Arts

Pour illustrer les deux salles consacrées aux « liesses » (bals, carnavals, fêtes, festins), je me limiterai à un peintre que je ne connaissais pas, Georges-Antoine Rochegrosse, et à son Bal des quat’z’arts descendant les Champs-Elysées : les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris forment un joyeux cortège avec leurs modèles. Costumes anciens et exotiques, nus, musiciens, cavaliers, ombrelles – et même une chatte et ses petits, non loin d’une pie ! –, c’est un défilé rieur qui descend de l’Arc-de-Triomphe sous surveillance (un policier de dos, sous un réverbère). Un tableau très gai, composé en diagonale, avec le sol clair qui fait ressortir le chatoiement des étoffes et des couleurs.

Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), Le Bal des Quat’zarts descendant les Champs-Élysées, 1894

Huile sur toile, 153 x 215 cm - Paris, École nationale supérieure des beaux-arts

Deux salles aussi pour les « corps joyeux » – course exaltée des baigneuses de Picasso avec le vent, l’affiche de l’exposition – et trois très belles sculptures sensuelles de Rodin : L’Ange déchu, Eternelle idole et Torse d’Adèle. (Plus loin aussi, de merveilleuses Mains d’amants en plâtre.) Une petite plaque d’ivoire ronde (« valve de boîte à miroir », XIVe) représente avec finesse, de part et d’autre d’un arbre, un couple visé par Cupidon juché sur une branche, et un couple en train de s’embrasser – l’éternelle histoire.

Anonyme (Paris), Valve de boîte à miroir : L’Amour et deux couples, Deuxième quart du XIVe siècle

Ivoire, Diam. 9 cm - Paris, musée de Cluny – musée national du Moyen Âge

Hans Peter Feldmann s’est amusé, en 2014, à copier le fameux portrait de Jeune fille au repos par François Boucher : même pose aguichante, mêmes effets de jambes et d’étoffes, mais avec quelques variantes dont la plus drôle est bien l’anachronique contraste de la peau restée blanche sous le bikini de la demoiselle !

François Boucher (1703-1770), Jeune fille au repos (Louise O’Murphy), 1751

Huile sur toile, 59,5 x 73,5 cm - Cologne, Wallraf-Richartz-Museum

© Hans Peter Feldmann (1941-), Sans titre, 2014

Huile sur toile , 40 x 50 cm - Allemagne, collection de l’artiste

« Rires » pour terminer : un sujet plutôt rare en peinture et en sculpture, et difficile, non ? J’ai aimé celui du Jeune garçon riant de Frans Hals et le fin sourire d’un ange sculpté du XIIIe siècle (Tête d’ange provenant de Saint-Louis de Poissy).

Anonyme (Poissy), Tête d’ange provenant de Saint-Louis de Poissy, Après 1297

Calcaire, 19,5 x 18 x 16,5 cm. Paris, musée de Cluny – musée national du Moyen Âge

Dans l’atrium, des scènes de films sont proposées en boucle, les titres sont repris dans le dossier de presse, ainsi que toutes les œuvres exposées. « Joie de Vivre » : un thème stimulant pour commencer l’année. J’ai apprécié l’aménagement des espaces d’exposition avec leurs seuils panoptiques (vue d’ensemble de chaque salle dès l’entrée) et aussi les citations proposées au bas des murs (peut-être un peu trop bas) sur une bande colorée. « Toute joie parfaite consiste en la joie de vivre, et en elle seule. » (Clément Rosset)