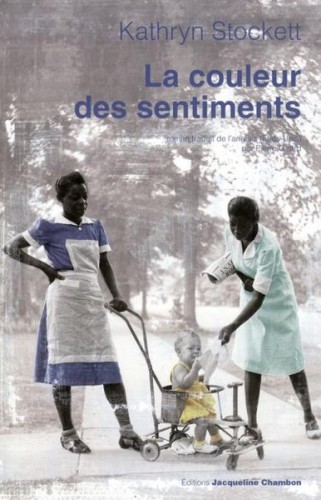

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Girard, le premier roman de Kathryn Stockett, La couleur des sentiments (The Help, 2009) est de ces livres qu’on ne lâche pas. Des autobiographies nous ont déjà éclairé sur la condition des noirs américains dans les Etats du Sud au siècle dernier, celle d’Angela Davis ou les lettres de prison de George Jackson (Les frères de Soledad) dans les années septante et avant eux, Richard Wright avec Black boy (1945). Le roman d’Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (1960), plusieurs fois cité par Stockett, se déroule en Alabama. C’est dans l’Etat voisin, le Mississippi, et plus précisément à Jackson, la ville où Richard Wright est allé vivre chez sa grand-mère quand il était enfant et celle où l’auteure a grandi, que vivent les personnages de La couleur des sentiments.

Kathryn Stockett y donne la parole aux bonnes noires des blancs, celles qui élèvent leurs enfants, les nourrissent, en plus de s’occuper de leur propre famille. Et en particulier à deux d’entre elles, Aibileen et Minny. En août 1962, Aibileen est la bonne de Miss Leefolt, qui n’a pas un regard pour sa petite fille de deux ans, Mae Mobley. Elle est entrée à son service après la naissance de celle-ci, quelques mois après la mort de son fils unique de vingt-quatre ans, qui avait commencé à « écrire son livre sur comment les gens de couleur vivaient et travaillaient dans le Mississippi ». Elle en garde « une graine d’amertume » et n’accepte plus les choses comme avant.

Les récits des deux bonnes alternent avec celui de la blanche et jeune Skeeter Phelan, désolée de ne pas retrouver Constantine chez ses parents à son retour de l’université, alors que leur domestique noire a tant fait pour elle. Elle ne comprend pas qu’ait disparu sans un mot celle qui lui a inculqué l’estime de soi, précieux contrepoids au discours ironique de sa propre mère qui trouve sa fille laide et trop grande – encore heureux qu’elle soit intelligente.

Miss Skeeter est l’une des invitées d’Elizabeth Leefolt, le jour du club de bridge, quand Miss Hilly déplore que « la négresse » aille dans les mêmes toilettes qu’elles, suscitant l’embarras. Hilly enfonce le clou : elle a rédigé une proposition de loi pour « promouvoir les installations sanitaires réservées aux domestiques comme une mesure de prévention contre les maladies ». Skeeter n’en revient pas et lâche : « C’est peut-être pour toi qu’on devrait bâtir des toilettes à l’extérieur, Hilly ». Celle-ci, qui dirige la Ligue d’aide aux pauvres enfants d’Afrique victimes de la famine, menace : elle juge toute plaisanterie « à propos du problème noir » déplacée de la part de Skeeter, rédactrice en chef de la Lettre.

Minny servait Miss Walters, la mère d’Hilly. Renvoyée, elle avait du mal à retrouver une place, Hilly la traitant partout de voleuse. Aibileen, un jour où elle répondait au téléphone en l’absence de sa patronne, a recommandé Minny à Miss Celia, la jeune épouse de Johnny Foote, qui ne connaît personne encore à Jackson. Le premier jour se passe bien : Célia demande à la bonne de lui apprendre à cuisiner et à tenir une maison, mais à l’insu de son mari, à qui elle veut faire croire qu’elle peut se débrouiller seule. Minny accepte de jouer le jeu un premier temps, mais voudrait que le mari soit mis au courant avant Noël, pour éviter les ennuis.

Skeeter Phelan se présente pour un emploi de dactylo au journal local. Elle suit le conseil d’une éditrice new-yorkaise à qui elle a envoyé son curriculum vitae alors qu’elle ne possède encore aucune expérience. On lui confie la « Chronique de Miss Myrna » : répondre aux questions des ménagères – elle qui n’a aucune idée du ménage ! Skeeter espère s’en sortir en interrogeant Aibileen, la bonne expérimentée. Son amie Elizabeth veut bien leur accorder un peu de temps pour cela. Quant à Hilly, que Skeeter connaît depuis l’école, elle présente Skeeter à Stuart, un cousin de son mari, fils de sénateur, un bon parti.

Soucis domestiques, rivalités entre « amies », émancipation par l’écriture, et surtout, surtout, la question des limites à ne pas franchir entre blancs et noirs, voilà les grands axes de La couleur des sentiments. La tension romanesque s’installe rapidement, et plus encore lorsque Skeeter décide d’écrire avec Aibileen un livre qui montrera comment les blancs de Jackson traitent leurs bonnes. Le point de vue, celui des bonnes elles-mêmes, serait quelque chose d'inédit. Il reste à Aibileen de les persuader de témoigner, malgré les risques énormes, de raconter leur expérience. Pour leur sécurité, le secret s’impose, ainsi que de faux noms ; si Skeeter Phelan arrive à donner forme à tous ces entretiens et à les faire publier, ce serait de façon anonyme – sinon Jackson, Mississipi, deviendra un enfer pour chacune d’elles.

Kathryn Stockett rend compte de la vie des unes et des autres, campe des caractères, décrit les préjugés, les différences sociales, l’atmosphère souvent contrainte des relations mondaines, la violence et le racisme, mais aussi la profondeur des liens entre bonnes et enfants, entre femmes solidaires. Il y a des drames, des scènes très drôles – le « happy end » est loin d’être assuré. Après les remerciements à ceux qui l’ont aidée à rédiger La couleur des sentiments, Stockett rend hommage, sous le titre « Trop peu, trop tard », à Demetrie, la bonne de sa famille, et reprend là une phrase du roman à laquelle elle tient particulièrement : « N’était-ce pas le sujet du livre ? Amener les femmes à comprendre. Nous sommes simplement deux personnes. Il n’y a pas tant de choses qui nous séparent. Pas autant que je l’aurais cru. »