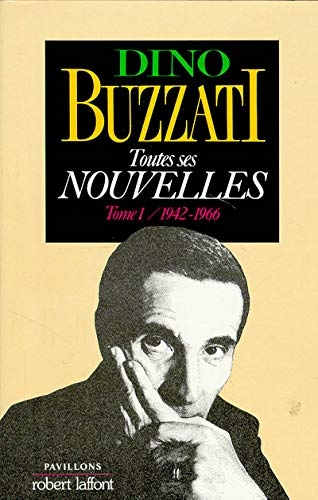

Quand je découvre la présentation d’un recueil de nouvelles, je me demande souvent pourquoi j’en lis peu. Juste avant la réouverture de la bibliothèque, j’avais sorti de la mienne un recueil de Buzzati, Toutes ses nouvelles, tome I, 1942-1966, où Michel Breitman a rassemblé par ordre chronologique « des nouvelles déjà publiées en français, du vivant et avec l’aval de Dino Buzzati ».

J’ai relu celles de 1942 et cela m’a donné quelques éléments de réponse. L’une des neuf nouvelles de cette première section s’était gravée dans ma mémoire, lue à l’hôpital à la veille d’une opération, il y a longtemps – je la garde pour la fin. Je m’étais dit que le récit bref siérait à ce genre de séjour et qu’avec ce gros volume de sept cents pages, j’aurais de quoi tenir un moment.

La première, Les sept messagers, est une histoire de voyage ou de temps, c’est peut-être la même chose. Un homme de trente ans décide d’explorer le royaume de son père ; plus de huit ans plus tard « d’une route ininterrompue », il n’est pas encore parvenu aux frontières du royaume, plus vaste, plus varié qu’il ne l’imaginait. Parmi les cavaliers de son escorte, il en a choisi sept au départ pour communiquer avec les siens et leur a donné de nouveaux prénoms pour les envoyer dans le bon ordre, commençant par A, B, C, D, E, F et G. Mais plus il s’éloigne, plus l’aller et le retour des messagers prennent du temps. Où cela finira-t-il ?

Dans L’attaque du grand convoi, un brigand sorti de prison retrouve ses compagnons dans la montagne. Ils ne reconnaissent pas immédiatement leur chef, qui comprend que son temps est révolu et va s’installer dans une baraque en forêt qui lui servait de refuge. C’est là qu’un jeune de dix-sept ans le rejoint, désireux de faire un grand coup avec lui et sa bande. Retrouver les siens n’apporte pas toujours le bonheur espéré, c’est ce que raconte aussi Le manteau, avec le retour d’un soldat dans sa famille : il fait la joie de sa mère, mais pourquoi son fils ne veut-il pas retirer son manteau ?

La vie, chez Dino Buzzati, est une longue attente, un voyage vers la désillusion. Nombreuses sont ses nouvelles, comme Vieux phacochère ou La mise à mort du dragon, plus fantastique, qui rapprochent vertigineusement la vie et la mort. Dans Une ombre au Sud, un voyageur repère une silhouette qui reparaît et disparaît continuellement sur son chemin ; il la cherche du regard d’abord, puis cherche à la fuir. Chercher ce qu’il faudrait fuir, c’est ce qui se passe aussi dans Une chose qui commence par un L.

Sept étages, la nouvelle dont j’avais gardé un souvenir si vif, débute ainsi : « Après une journée de voyage en train, Giuseppe Corte arriva, par un matin de mars, à la ville où se trouvait la fameuse maison de repos. Il avait un peu de fièvre, mais n’en voulut pas moins faire à pied le chemin qui menait de la gare à l’hôpital, en portant sa valise. » Atteint d’une forme « bénigne et débutante » de l’unique maladie traitée dans cet établissement, il est ravi de découvrir au septième et dernier étage une chambre très agréable, tranquille et accueillante.

En interrogeant une infirmière, il apprend que les malades sont répartis « étage par étage en fonction de la gravité de leur cas ». Le septième est réservé aux malades légers, le premier aux moribonds. Impressionné par les témoignages de certains sur les étages inférieurs, Giuseppe Corte, bien que sa fièvre persiste, est décidé à ne pas quitter son étage. Mais quand une dizaine de jours plus tard, on lui demande de changer de chambre pour laisser la sienne à une dame qui arrive avec deux enfants et a besoin de trois chambres contiguës, il donne courtoisement son accord, avant de comprendre que cela implique de descendre temporairement au sixième étage…

Publié dans la presse en 1937, Sept étages a fort frappé les esprits, la nouvelle a été adaptée pour le théâtre, sous le titre Un caso clinico, puis en français par Albert Camus. Dans l’introduction d’Un cas intéressant, celui-ci y voit un mélange original entre La mort d’Ivan Illitch et Knock. L’inquiétude du malade conjuguée avec la bonhomie rassurante des médecins donne un récit implacable.

La suite du recueil attendra, non seulement parce que j’ai ramené des livres de la bibliothèque, mais parce que mon problème est celui-ci. Michel Breitman, dans la préface, cite Gide : « La nouvelle est faite pour être lue d’une seule haleine ». Très juste. J’aime le tempo de la nouvelle, mais je n’aime pas enchaîner avec la suivante, puis encore la suivante, et ainsi changer de climat, quitter une atmosphère, un personnage pour un autre. Je préfère inscrire ma lecture dans la durée, la reprendre là où j’ai glissé un signet ; j’ai du plaisir à me rappeler ce qui précède, à attendre la suite, à reconnaître un univers qui m’accompagne même quand le livre est fermé, à retrouver un ton, une écriture singulière. J’aime laisser le récit s’inscrire dans mon propre temps. Et vous, comment lisez-vous ?

« Mme Maria Gron pénétra dans la grande pièce du rez-de-chaussée de la villa, avec son nécessaire de travail. Elle jeta un regard circulaire, pour constater que tout se trouvait comme à l’accoutumée, déposa son nécessaire sur une table, s’approcha d’un vase empli de roses, dont elle huma le parfum. Stefano, son mari, Federico son fils – qu’on appelait Fredi – se trouvaient tous les deux assis près de la cheminée, Giorgina sa fille lisait tandis que le docteur Eugenio Martora, un vieil ami de la famille, fumait un cigare.

« Mme Maria Gron pénétra dans la grande pièce du rez-de-chaussée de la villa, avec son nécessaire de travail. Elle jeta un regard circulaire, pour constater que tout se trouvait comme à l’accoutumée, déposa son nécessaire sur une table, s’approcha d’un vase empli de roses, dont elle huma le parfum. Stefano, son mari, Federico son fils – qu’on appelait Fredi – se trouvaient tous les deux assis près de la cheminée, Giorgina sa fille lisait tandis que le docteur Eugenio Martora, un vieil ami de la famille, fumait un cigare.