En apprenant le prix Femina attribué à Claudie Hunzinger pour Un chien à ma table, j’ai pensé à Bambois, la vie verte, lu dans les années septante, première lecture « écolo ». Une dizaine de livres ont été publiés depuis lors chez Grasset, parmi lesquels La Survivance (2012) paraît proche de ce roman-ci. Je m’attendais à y trouver une bonne dose de radicalité, mais pas autant de désespoir ou, disons, de divorce avec la société. Comme la perception du monde a changé en un demi-siècle !

Hunzinger vue par Françoise Saur (2 juin 2012) © Claudie Hunzinger, Françoise Saur

Dès le début, chaque mot est posé au plus juste : une femme « assise au seuil de la maison face à la montagne de plus en plus violette », ressent la présence des végétaux, des roches, de l’air annonçant la pluie, tandis qu’une ombre approche au crépuscule. « Il y a un chien, ai-je crié à Grieg qui se trouvait dans son studio situé à côté du mien, à l’étage. Chacun son lit, sa bibliothèque, ses rêves ; chacun son écosystème. Le mien, fenêtres ouvertes sur la prairie. Le sien, rideaux tirés jour et nuit sur cette sorte de réserve, de resserre, de repaire, de boîte crânienne, mais on aurait pu dire aussi de silo à livres qu’était sa chambre. »

Ils sont deux à se tenir compagnie depuis près de soixante ans, deux à observer le chien haletant et tremblant qui s’est réfugié à ses pieds, roulant sur le dos, le ventre « piqueté de tétons ». Un nom lui vient « en un éclair » : « Yes ». La chienne, une race de berger selon Grieg, a été salement maltraitée. Pas de tatouage, des tiques, un bout de chaîne métallique cassée autour du cou. Elle vide une assiette, une gamelle d’eau, en vitesse, puis file au dehors.

Claudie Hunzinger décrit peu à peu l’endroit où Grieg et Sophie se sont installées trois ans plus tôt, aux Bois-Bannis : une ancienne bâtisse sur un replat, là où la moraine s’est immobilisée « des millénaires auparavant ». Forêts, lisières, clairières offrent « des réservoirs de baies, de moelles, de sèves et de sucs puissants ». Pour le reste, le supermarché de temps en temps.

Et les voilà à se raconter les chiens de leur vie, de Perlou, la première, jusqu’à Babou, morte trois ans plus tôt. Grieg avait aimé les chiens « à responsabilité, nobles, dressés à la conduite des troupeaux », devenus ensuite « des amis désœuvrés qui logeaient à la maison ». – « Alors, comme ça, tu aurais voulu un chien à toi, a repris Grieg, un secrétaire pour écrire la biographie de Sophie Huizinga ? »

Il adore l’appeler « écri-vaine », avec un « tiret subliminal », pour la titiller, ou « ma Biche » dans les bons jours. Son affaire à lui, c’est la lecture – « habitant dans les livres, survivant grâce à la littérature ». Elle, elle écrit, et surtout elle sort : « je voulais le dehors, sans cesse aller dehors, pleuvoir, neiger, pousser, tourbillonner à gauche, à droite. »

Son sac, sa parka, ses Buffalo aux pieds pour la première fois, elle se rend à Lyon où on l’a invitée à parler de son dernier livre, Les Animaux. Passé, présent, le récit ne s’encombre pas de transitions, le puzzle d’une vie se dessine, de la découverte de la maison et de la prairie en fleurs – « fragment d’holocène négligé par le capitalisme » – au TGV où elle se prépare à parler pour les arbres et pour les bêtes, de son « histoire vue par une femme qui déplace le centre vers les marges et les caches profondes sur le point de s’effondrer elles aussi ».

Pas d’altérité, pour elle, face au monde animal, une « connexion immédiate et totale » : « née comme ça », Sophie s’est ressentie longtemps « comme une anomalie, pas née dans la bonne espèce ». Consciente, à la fin de la rencontre littéraire, d’avoir brouillé les frontières en portant ces « grolles monstrueuses » (les mêmes que celles de Brigitte Fontaine), elle se sent au début d’un processus de réveil, après quelques mois à traîner, et se réjouit d’explorer encore la montagne, malgré les limites de l’âge. Au retour, Grieg l’attend devant la maison, la petite chienne hirsute à ses pieds : Yes est revenue, joyeuse, joueuse.

Un chien à ma table est le roman d’un compagnonnage entre elles deux, entre eux trois, sans compter l’ânesse, de jour et de nuit, puisque Grieg qui jusqu’alors dormait dans sa chambre lui a proposé de dormir ensemble. Elle leur a fabriqué en bas un sommier avec des paquets de journaux (Le Monde) empilés entre quatre planches, énorme lit conjugal où Yes, très vite, trouve sa place.

Leur maison est un abri où affronter le chaos du monde et aussi leur vieillesse. Un centre autour duquel explorer tout ce que vivent la flore et la faune, en ces temps où « la sixième extinction animale de masse est en cours ». Observer la terre et le ciel, épier voire accueillir les rares passants. Un mode de vie ramené à l’essentiel, à l’écart, dans une grande méfiance de la société. Ecrire pour dire ce que signifie « être au monde intensément ». Les livres comptent énormément pour eux deux.

Nourri de vécu, de lectures, d’immersion dans le monde vivant, Un chien à ma table (titre inspiré par Un ange à ma table de Janet Frame) est un roman déroutant, provocateur, magnifique. La vie s’y réinvente au contact d’une chienne attachante, en liberté.

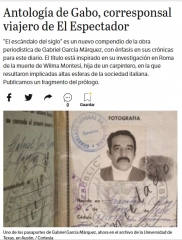

« Mais pendant que la police démolissait les témoignages, les journaux attisaient le scandale. Et l’on finit par découvrir que le 14 avril, deux jours après la découverte du cadavre, un mécanicien d’Ostie s’était présenté au commissariat de police pour raconter ce qu’il savait de la voiture ensablée sur la plage dont Il Roma avait parlé dans son article à sensation. Le mécanicien s’appelait Mario Piccini. Il raconta à la police que la première décade de mars, alors qu’il travaillait pour la gare ferroviaire d’Ostie, un jeune homme était venu le trouver, peu avant le lever du jour, pour lui demander de l’aider à remorquer son automobile. Piccini dit avoir accepté très volontiers, et remarqué pendant la manœuvre la présence d’une jeune femme à l’intérieur du véhicule ensablé. Cette jeune femme ressemblait beaucoup aux portraits de Wilma Montesi publiés dans les journaux. »

« Mais pendant que la police démolissait les témoignages, les journaux attisaient le scandale. Et l’on finit par découvrir que le 14 avril, deux jours après la découverte du cadavre, un mécanicien d’Ostie s’était présenté au commissariat de police pour raconter ce qu’il savait de la voiture ensablée sur la plage dont Il Roma avait parlé dans son article à sensation. Le mécanicien s’appelait Mario Piccini. Il raconta à la police que la première décade de mars, alors qu’il travaillait pour la gare ferroviaire d’Ostie, un jeune homme était venu le trouver, peu avant le lever du jour, pour lui demander de l’aider à remorquer son automobile. Piccini dit avoir accepté très volontiers, et remarqué pendant la manœuvre la présence d’une jeune femme à l’intérieur du véhicule ensablé. Cette jeune femme ressemblait beaucoup aux portraits de Wilma Montesi publiés dans les journaux. »