Le lion et son ombre – Une éducation dans les années 1920 (Lions and Shadows, 1968, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat) n’est pas une autobiographie ordinaire, Christopher Isherwood (1904-1986) nous invite à la lire « comme un roman ». Les personnages inspirés de ses rencontres réelles y portent d’ailleurs des noms « fictifs et caricaturaux ».

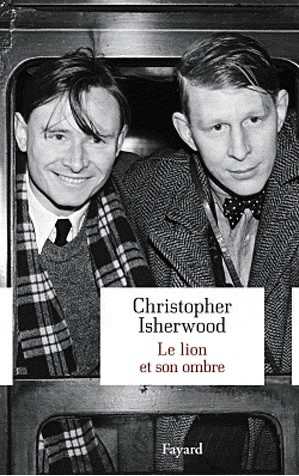

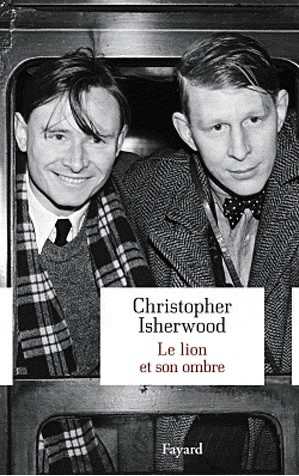

Couverture : C. Isherwood et W. H. Auden, 1938 © Popperfoto / Getty Images

Le récit commence avec la figure marquante de son apprentissage à la public school : Mr Holmes, petit homme d’âge mûr au « pédantisme plaisant », qui recherchait constamment l’effet pour arracher ses élèves à leur conservatisme et à leurs « préjugés de collégiens ».

Isherwood vise une bourse d’histoire à Cambridge, comme Chalmers, un an de plus que lui et poète publié dans le magazine de l’école, d’une « beauté frappante ». Ils deviennent amis. « Les étudiants font toujours la paire, comme les oiseaux. » Isherwood admire la façon dont Chalmers rejette toutes les conventions, alors que lui s’adapte à tout.

Holmes insiste sur l’art de la dissertation : « il n’y avait qu’à étinceler et épater ». Si l’on sait en plus rester calme et distingué à l’oral, le succès sera au rendez-vous. En août 1922, le professeur organise une randonnée dans les Alpes françaises. Chalmers rejoint leur groupe, il est en France depuis un an et à présent subjugué par Baudelaire.

Pendant le dernier trimestre à l’école préparatoire, Isherwood lit les lettres de Chalmers déjà à Cambridge, qu’il décrit comme un « enfer insidieux ». Grâce à Holmes, Isherwood décroche une bourse de quatre-vingts livres. Invité à déjeuner chez son mentor, il lui confie son désir de devenir écrivain et sa préférence pour l’anglais par rapport à l’histoire.

Au Collège, on lui attribue une grande pièce froide au-dessus de la chambre douillette de Chalmers. Ensemble ils observent la « Chicocratie », mot de Chalmers pour désigner les cercles mondains où évoluent les types « bons » ou « chic ». Excentrique, il s’en tient à distance, Isherwood au contraire aime « cultiver son côté social ».

Très vite, il désire changer de voie, mais son directeur d’études s’y oppose et le rappelle à ses devoirs de boursier. Au cours, il préfère observer le décor que prendre des notes. Aussi passe-t-il son temps dans les librairies, les salons de thé, au squash, au cinéma, ou à s’amuser avec Chalmers. « Nous étions l’un pour l’autre le public idéal : rien ne se perdait entre nous, pas même la plus légère des insinuations ni la plus subtile nuance de sens. »

Les deux amis s’inventent des figures et des lieux imaginaires, partagent une « excitation mentale extrême ». Chalmers l’initie à la poésie, à l’alcool. Isherwood commence « Le lion et son ombre », un roman d’apprentissage « malin, joli, adroit, baroque », bourré de romantisme homosexuel, dont ils se moquent ensemble.

A l’approche des examens, c’est la panique, mais grâce aux conseils de Holmes, il obtient un « Bien » en dissertation. Isherwood commence à tenir un Journal et compose un nouvel autoportrait d’« Isherwood l’Artiste », son double idéal. Pendant sa deuxième année à Cambridge, Chalmers et lui improvisent à tout bout de champ sur « l’Autre Ville », baptisée « Mortmere », leur monde imaginaire.

Stimulé par un cours sur la poésie moderne, Isherwood se lance dans un nouveau roman, « Le lion et son ombre » ayant été condamné à mort par une romancière, vieille amie de la famille, à qui il l’a fait lire. Quand les examens approchent, le « Très Bien » est hors de portée et puis il n’a pas envie d’enseigner à son tour : il se fait renvoyer et retrouve son indépendance.

Le lion et son ombre suit avec humour et sensibilité l’apprenti romancier dans ses tours et détours, ses études, ses rencontres, ses débuts, ses séjours au bord de la mer, ses expériences comme secrétaire particulier de Cheuret, violoniste qui dirige un quatuor à cordes, puis comme précepteur. Comment trouver sa place dans « l’ordre social » et écrire quelque chose qui vaille la peine ?

Chalmers et Philip lui inspirent les héros de son premier roman publié en 1928, Tous les conspirateurs, mal accueilli par la critique. Chaque fois que l’occasion s’en présente, Isherwood s’évade avec l’un ou l’autre, mais « il faut toujours rentrer ». Réussira-t-il jamais « le Test » ? Arrivera-t-il à prendre sa vie en main, malgré sa frousse des liens trop poussés avec d’autres, du sexe, de l’avenir ? En mars 1929, il part rejoindre un ami à Berlin, « heureux de savoir simplement qu’une nouvelle étape de (son) voyage avait commencé. »