Le petit ami (1903) est le premier roman de Paul Léautaud, autobiographique en grande partie, les souvenirs d’un enfant qui aimait la présence des femmes légères, d’un petit garçon à qui sa mère a tant manqué. Partie quelques jours après sa naissance, celle-ci l’a laissé à son père, souffleur à la Comédie-Française, qui lui a fait découvrir très jeune le milieu du théâtre et de la bohème littéraire.

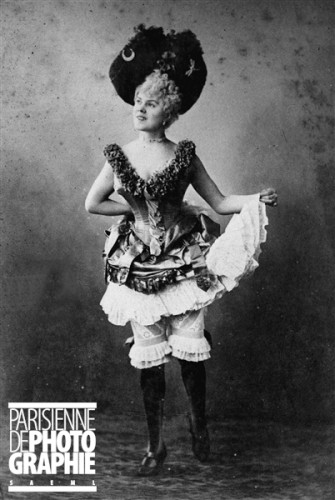

"Rayon d'or", danseuse du Moulin-Rouge, vers 1900 © Roger-Viollet

C’est « dans un music-hall célèbre » où traîne « une collection de ces femmes dont on assure qu’il n’y a pas les pareilles dans les autres capitales, du moins pour la grâce et l’élégance » que le spectacle, aussi bien dans la salle que sur la scène, et en particulier le passage d’une de ces femmes près de sa table, qui le fait penser à sa mère, donnent à Léautaud l’idée d’écrire ce livre, vers l’âge de trente ans.

Ses « amies » l’encouragent, ravies d’y figurer. Combien de fois il leur a déjà parlé de sa « chère maman » – « n’était-ce pas à elle que je devais de les aimer comme je les aimais ? » –, rien ne lui plaît davantage que d’avoir rendez-vous chez l’une d’elles, de s’abandonner à la tendresse qu’elles lui inspirent. En échange de leurs confidences, il leur raconte ses souvenirs d’enfance. « Ainsi je me distrais le plus possible auprès de ces créatures pour qui la tolérance n’est pas un mot. » L’écrivain ne cache pas son manque d’intérêt pour l’amour. « Pas besoin, avec elles, de faire des phrases. »

Paris du XIXe siècle. Léautaud revoit des lieux disparus, une crèmerie dans le haut de la rue Pigalle où « ces femmes déjeunaient et dînaient de compagnie », les endroits où il habitait. « Mon enfance s’est passée tout entière dans ce quartier de Paris qui va de la Butte Montmartre aux grands boulevards. » Voici les rues où il jouait, le trajet de chaque matin pour accompagner son père chez le coiffeur, le chemin qui menait vers sa vieille bonne Marie chez qui il passait la nuit, les boutiques, les maisons, le lavoir, le petit bazar… « Presque rien de tout cela n’a changé. »

Deux photographies prises pour être envoyées à sa mère rappellent le garçon qu’il était : sur celle où il est près de « maman Pezé », la bonne, il a l’air « timide et songeur » ; sur l’autre il est tout seul, « plus posé ». Son chien Tabac les avait accompagnés chez le photographe, il aurait aimé qu’il reste près d’eux, mais la bête n’avait pas voulu se tenir tranquille. « Jours lointains, si je pouvais les revivre, si je pouvais redevenir le cher gamin d’alors ! »

Au quatrième étage de la maison de Marie habitait Loulou, si gentille avec lui. L’enfant ne comprenait pas pourquoi, quand ils la rencontraient au coin de deux rues où elle se tenait habituellement, sa bonne le retenait quand il voulait courir l’embrasser, ni pourquoi Loulou restait là à marcher « du même pas agile » en attendant je ne sais qui.

« Quelques années plus tard, vers le milieu de l’année 1881, ma mère, que je connaissais à peine, vint passer quelques jours à Paris, tout à la fois pour se distraire et pour voir un peu son fils. » Les pages les plus fortes décrivent les sentiments qui s’emparent alors du petit Léautaud. Comment sa mère était habillée, comment elle se comportait, comment elle le pressait contre elle – « rien de ces choses ne peut revivre. Beautés évanouies, silence éternel. »

Le petit ami fait le portrait d’un petit garçon, de ses amies prostituées (un mot qu’il n’emploie pas), d’une mère qui n’en est pas une et qui le trouble d’être de ces femmes trop coquettes pour aimer. En grandissant, il prend conscience de la regarder comme une femme plutôt que comme une mère, s’imagine qu’elle le voit comme un homme et pas seulement un fils. Chaque fois qu’ils se retrouvent, qu’ils se séparent, qu’ils s’écrivent, quelles émotions, quelles déceptions ! « J’aurais bien donné dix sous pour être orphelin depuis ma naissance. »

« Ma mère. Ah ! on n’en a qu’une et je suis si triste, si profondément triste quand je pense à toute notre histoire », écrit Léautaud dans son Journal (3 novembre 1905). Dans Le petit ami, l’épigraphe du premier chapitre – « Il n’y a dans la vie que des commencements.» (Mme de Staël) – dit le deuil jamais fait d’un amour maternel.