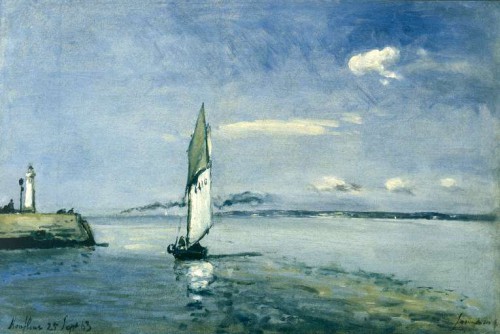

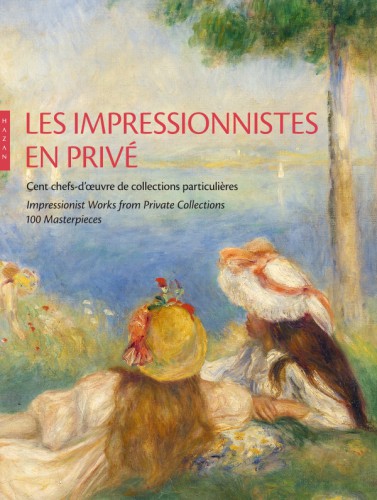

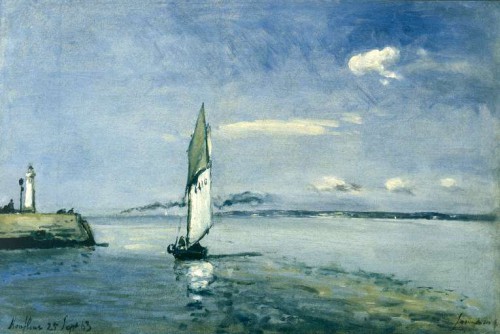

Il vous reste jusqu’au 6 juillet pour visiter à Paris l’exposition « Les impressionnistes en privé » : le musée Marmottan fête ses 80 ans avec ces « Cent chefs-d’œuvre de collections particulières » qui attirent beaucoup de monde. Trop, sans doute, pour regarder à l’aise certaines toiles comme ce petit « Voilier dans le port de Honfleur » de Jongkind non loin de « Bénerville, la plage » de Boudin ou de « Ville d’Avray, le grand étang et ses villas » de Corot. Ces précurseurs de l’impressionnisme rendent les variations de l’air et de la lumière dans des paysages où une ligne d’horizon assez basse donne au ciel sa part essentielle.

Johan Barthold Jongkind, Voilier dans le port de Honfleur, 1863 - Collection particulière © Brame & Lorenceau, Paris

Les impressionnistes peignent aussi la ville, comme Caillebotte avec ses vues plongeantes sur une rue de Paris ou un refuge pour les piétons au milieu d’un carrefour. C’est depuis une fenêtre d’un appartement du boulevard Haussmann qu’il a peint « Intérieur, femme à la fenêtre » : une femme de dos, en robe bleu foncé, regarde par la fenêtre ; près d’elle, un homme lit le journal. Mais dans l’immeuble en face (quelques lettres dorées permettent d’identifier l’hôtel Canterbury, détruit pour la construction des Galeries Lafayette) – voilà qui titille l’imagination –, on distingue une petite silhouette à une fenêtre. Le contre-jour, les rideaux de dentelle et les volutes du fer forgé, l’harmonie du blanc, du bleu et de l’or pâle, tout cela forme un magnifique tableau d’atmosphère.

Gustave Caillebotte, Intérieur, femme à la fenêtre, vers 1880 - Collection particulière

« La petite danseuse de quatorze ans », la célèbre sculpture de Degas exposée ici est un bronze fondu après 1922 dit la notice, un des rares exemplaires encore en mains privées « sinon le seul, parmi les vingt-neuf recensés à ce jour » (catalogue). De belles peintures de Degas montrent son sens original du cadrage, qu’il évoque le mouvement des chevaux sur le champ de courses, une femme à sa toilette ou une danseuse au repos. Ou encore sa fameuse gravure au format vertical représentant « Mary Cassatt au Louvre ».

Eva Gonzalès, Le moineau, vers 1865-1870 - Collection particulière

J’ai admiré un ravissant portrait au pastel de sa jeune sœur par Eva Gonzalès, « Le moineau », mais je me suis arrêtée bien plus longuement devant les Berthe Morisot : « Portrait de jeune femme » (en robe de mousseline à fleurettes), « Les lilas à Maurecourt » (sa sœur Edma et ses deux enfants dans un parc) et « La Fable » où Julie Manet, la fille de Berthe et d’Eugène Manet, sur un pliant, fait face à sa nourrice qui se repose sur un banc.

Berthe Morisot, Jeune fille à la potiche, vers 1889 - Collection particulière

Le génie de Berthe Morisot, son art de capter la vie en touches légères, dans toute sa fraîcheur, apparaît aussi dans « Jeune femme remettant son patin » où une patineuse en robe sombre est entourée d’un tourbillon glacé, un décor presque abstrait. Autre découverte – rien que pour ces Morisot, l’exposition vaut le voyage, à mon avis – « Jeune fille à la potiche », où elle a peint sa nièce : une œuvre inachevée, mais un portrait plein de présence de la jeune fille au regard franc.

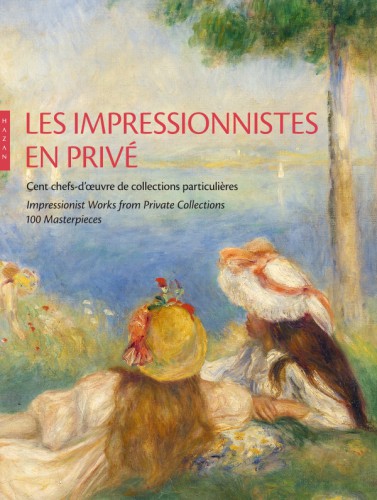

Il y a d’autres figures à découvrir dans l’exposition : chez Renoir, le « Portrait de Lucie Bérard au tablier blanc » par exemple, ou ces « Jeunes filles au bord de la mer » reprises en couverture du catalogue. Et cette charmante « Gardeuse d’oies au bord du Loing », un pastel de Sisley. Tous ces portraits et paysages portent les signatures les plus fameuses de l’impressionnisme.

Alfred Sisley, Gardeuse d’oies au bord du Loing - Collection particulière

Pour ce qui est de Monet, le musée Marmottan a de quoi combler ses visiteurs dans ses collections permanentes. En descendant au sous-sol, quel bonheur de retrouver tant de chefs-d’œuvre et cette fois dans des salles vastes et paisibles, des « Glycines », des « Nymphéas »… Michel Monet, le fils de Claude Monet, a légué sa collection personnelle au Musée Marmottan en 1966. Trente ans plus tard, les descendants de Berthe Morisot lui ont eux aussi légué de nombreuses œuvres qui forment à présent la collection Morisot la plus importante réunie dans un musée (salles au premier étage).

« Je me haïssais de chialer comme ça, mais je ne me maîtrisais plus. Le Dr Harlow nous avait dit que, chez les garçons, les torrents de larmes dénotaient une tendance homosexuelle à proscrire absolument. Inutile de préciser que cet abruti s’était bien gardé de nous expliquer comment ! En outre, j’avais entendu ma mère dire à Muriel : « Honnêtement, je ne sais plus quoi faire quand Billy se met à pleurer comme une fille ! »

« Je me haïssais de chialer comme ça, mais je ne me maîtrisais plus. Le Dr Harlow nous avait dit que, chez les garçons, les torrents de larmes dénotaient une tendance homosexuelle à proscrire absolument. Inutile de préciser que cet abruti s’était bien gardé de nous expliquer comment ! En outre, j’avais entendu ma mère dire à Muriel : « Honnêtement, je ne sais plus quoi faire quand Billy se met à pleurer comme une fille ! »