Wolfers est un nom bien connu des amateurs d’Art nouveau en Belgique, que les bijoux de Philippe Wolfers font rêver. Les magasins Wolfers (1912-1973), rue d’Arenberg à Bruxelles, proposaient à une clientèle aisée de l’orfèvrerie, de la joaillerie et des articles de luxe. Les Musées royaux d’art et d’histoire ont hérité de leur mobilier dessiné par Victor Horta : « des vitrines d’acajou aux lignes délicieusement sinueuses, tendues d’un velours vert foncé. » (Anne Hustache, Les magasins Wolfers. Un écrin de luxe, Collect, 2017)

Vue partielle du mobilier Horta pour les magasins Wolfers

Jusqu’à la fin de cette année, dans une aile conçue au départ pour les Arts décoratifs, le musée du Cinquantenaire expose, dans ce mobilier Horta restauré, ses collections Art nouveau et Art Déco : Horta & Wolfers, une initiative du conservateur Werner Adriaenssens. On découvre ce bel ensemble dans une reconstitution des magasins Wolfers en entrant par les portes originales dans des salles aux murs de la même teinte que la soie tendue sur ceux de l’ancienne joaillerie.

Dans les vitrines des comptoirs, de l’argenterie, des étoffes, des bijoux. Des couverts en argent signés Philippe Wolfers. Dans les vitrines hautes, des vases, des sculptures, de l’orfèvrerie. Sur les cartels, des noms plus ou moins connus, en plus des Wolfers, des artistes belges et français pour la plupart. Le plaisir de regarder toutes ces belles choses est tel que la prise de notes est fastidieuse – je mise sur un catalogue pour retrouver des informations et j’ai tort, la boutique du musée ne propose que le gros catalogue de l’exposition gantoise sur La dynastie Wolfers (soixante euros) : Louis Wolfers, le fondateur ; Philippe Wolfers, son fils, créateur génial ; Marcel Wolfers, son petit-fils, sculpteur.

Applique pour le pavillon Ambassade de France par Paul Iribe

à l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925

© Edouard-Marcel Sandoz (1881-1971), Chat, bronze, 1925

La première salle, à droite de l’entrée, est consacrée à l’Art Déco ; il aurait fallu commencer par l’Art nouveau, de l’autre côté, où une visite guidée était en cours. Un peu plus loin que le grand portrait de Philippe Wolfers par Frans Van Holder, je remarque une belle applique (ci-dessus) et un cache-radiateur d’époque. De nombreuses pièces exposées de ce côté datent de 1925 : des étoffes pour les Ateliers viennois, des bijoux de fantaisie et un éventail à plumes de Henriette Montaru, une pochette en cuir et feuille d’or signée Josef Hoffmann, un tissu « Roses d’or » de Raoul Dufy…

© Marcel Wolfers, Victoire à la couronne de lauriers, ca 1931 (Photo MRAH)

© Lalique, Coupe aux ondines, 1921

Des vases et des coupes de toutes sortes ornent les vitrines : verre, cristal, orfèvrerie, céramique. Tout au-dessus, une Victoire à la couronne de lauriers de Marcel Wolfers (ivoire, laque, bois) est une merveille d’équilibre. Oh, cette coupe aux Ondines de Lalique ! Ah, ce vase noir et blanc de Jean Dunand (cuivre, laque, coquille d’œuf) ! Tiens, une Autrichienne a signé ce vase en céramique, Hilda Jesser. Je reconnais le beau Chat d’Edouard-Marcel Sandoz, déjà admiré à la Villa Empain.

Vues de l'exposition avec L'Offrande de Marcel Wolfers / des sculptures de Philippe Wolfers (Photos MRAH)

On passe forcément, comme dans une boutique, d’une chose, d’un genre à l’autre, c’est très varié. Un grand bronze de Marcel Wolfers, L’Offrande, devant les fenêtres donnant sur le joli jardin du cloître, fait face aux vitrines de l’entrée. Deux statuettes en ivoire de Philippe Wolfers y attirent l’attention, Le premier bijou et Printemps, de fines sculptures très élégantes. Puis des vases de Daum Frères et d’autres, dont un bleu et un rouge aux motifs de fleurs très à mon goût.

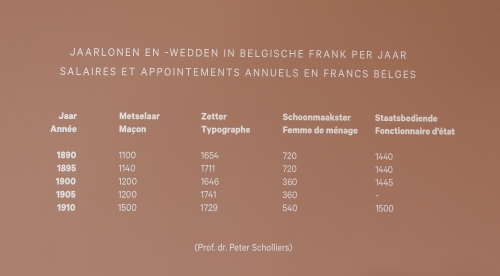

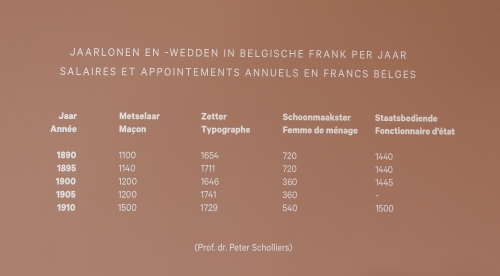

La collection Art Nouveau « historique » des MRAH doit beaucoup à Octave Maus : c’est lui qui sélectionnait pour le musée les œuvres à acquérir et cette collection présente en quelque sorte sa vision des arts décoratifs en 1900. Sur un tableau comparatif des salaires et appointements annuels en francs belges, de 1890 à 1910, on découvre que le typographe exerçait alors un métier mieux rétribué qu’un fonctionnaire. Cela permet de mieux évaluer ce que représentait le prix de certains articles, qu’on a renseigné sur le cartel quand on en a gardé la trace.

© Philippe Wolfers, Encadrement de dessins, noyer, 1897 / dessins datés

Que de chefs-d’œuvre dans cette salle Art nouveau ! Charles Van der Stappen, Philippe Wolfers marient l’ivoire et l’argent dans des créations spectaculaires : Sphynx mystérieux du premier, du second un coffret à bijoux appelé La parure ou Le paon, entre autres. Au mur, un très original encadrement en noyer présente des dessins de Philippe Wolfers pour ses créations.

© Charles Van der Stappen, Sphinx mystérieux, 1897 (ivoire, argent)

© Philippe Wolfers, coffret à bijoux La Parure ou Le Paon, 1905 (argent, ivoire et pierres semi-précieuses), Photo MRAH

Surprise, voici une armoire à layette de Charpentier où je reconnais la Jeune mère allaitant son enfant que j’avais vue au musée d’Ixelles il y a des années. Beaucoup de vases dans ces vitrines art nouveau, mais aussi d’autres objets, une reliure de Toulouse-Lautrec, des verres en forme de fleurs de Friedriech Zitzman avec des feuilles qui s’élèvent de leur pied comme d’une tige, une coupe à sucreries en cristal rubis de Philippe Wolfers est posée sur un calice d’argent, un bol Tiffany...

Alexandre Charpentier, Armoire à layettes, 1893 (sycomore, étain)

Friedrich Zitzmann, Verres, 1898-1899

Entre deux chandeliers de Henry van de Velde, de belles appliques de ceinture précèdent des bijoux créés par le joaillier incontesté de l’Art nouveau, Philippe Wolfers (1858-1929). Ce sont des parures d’un raffinement hors du commun : pendentifs Cygne (or, émail, rubis, diamant, perle), Libellule (or, émail, opales, diamants, rubis, saphirs, pierres semi-précieuses) ou encore Cygne et serpents (bronze, diamants, rubis, opale, perle), porté avec fierté par l’épouse de Philippe Wolfers sur un grand portrait de 1903 signé Firmin Baes.

© Philippe Wolfers, Applique de ceinture Lys du Japon, 1898 (argent, or, saphir, opales, prime de perle)

© Philippe Wolfers, Pendentif Cygne, 1901 (or, émail, rubis, diamant, perle)

Pour info, la maison Wolfers (aujourd’hui installée au boulevard de Waterloo organise pour l’occasion avec les MRAH un concours pour gagner un bracelet Libellule (en question subsidiaire, le poids exact d’une sculpture exposée). Les musées Royaux d’art et d’histoire et le Cinquantenaire attirent toujours beaucoup de monde, dehors des touristes descendaient des autocars sous les arcades anoblies par la lumière, royale ces jours-ci.