Retourner à Louvain-la-Neuve, où j’ai vécu deux ans, c’est chaque fois retrouver des souvenirs. La ville piétonne s’est fort développée en quelques décennies. Le musée L, inauguré en novembre 2017, présente les collections scientifiques et artistiques de l’Université Catholique de Louvain (UCL). L’ancienne Bibliothèque des sciences, bâtiment phare de la ville nouvelle, revit dans une perspective muséale très réussie.

En chemin vers la place des Sciences, sous le ciel d’azur ramené par un temps froid et sec, on est frappé par la modernité de la façade est avec sa pointe, son mélange de droites et de courbes. La façade principale, emblématique, s’élève au-dessus de la place en gradins comme une cathédrale sur son parvis. Le temps a passé, le lierre a poussé, le bâtiment d’Albert Jacqmain reste un manifeste magistral de l’architecture brutaliste avec ses façades en béton brut non revêtu « dont les surfaces présentent souvent une texture héritée du bois de coffrage » (Wikipedia).

Musée L, vue sur le hall d'accueil

Elle m’a agréablement surprise dès l’entrée, cette texture blonde du béton où les lignes du bois et parfois des échardes sont visibles, avec sa couleur chaude et douce. Sur l’escalier central qui relie les six niveaux d’exposition permanente, le tapis en fibres y est assorti. On circule dans un espace calme et accueillant, à la fois isolé de la ville et ouvert sur elle par des baies vitrées de formes variées.

Le musée L, musée universitaire, déploie ses collections autour de « cinq élans » de l’humanité : s’étonner, se questionner, transmettre, s’émouvoir, contempler. Un tableau noir résume l’histoire des collections, issues des différentes facultés, de legs divers de collectionneurs et d’artistes. Un « petit cabinet d’histoires naturelles » (tortues, oiseaux, poissons naturalisés) partage le premier niveau avec un espace consacré à la rénovation d’un triptyque, L’adoration des mages.

Statue-cube d'un homme accroupi, Egypte, 1552-1292 av. J.-C., basalte

Anonyme, écriture japonaise, manuscrit d'un conte illustré, 17e s.

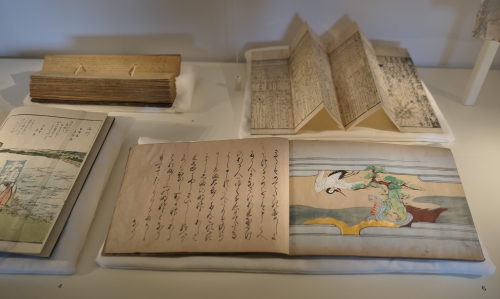

A chaque niveau, science et art se côtoient. Sur la ligne du temps menant à la section « Ecrire et calculer », surprise, une photo de Virginia Woolf ! Parmi les documents et objets anciens, j’ai aimé la statue égyptienne d’un homme accroupi en basalte avec ses mains croisées au-dessus d’une inscription en hyéroglyphes, un manuscrit japonais illustré, les instruments de calcul… Des numéros renvoient aux légendes dans de petites brochures en trois langues, mais ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Squelette de tourterelle, collections scientifiques de l'UCL

La collection de paléontologie comporte des fossiles spectaculaires et une intéressante suite de crânes pour illustrer l’évolution entre l’australopithèque et l’homo sapiens. Des moulages de petits animaux sculptés, des Vénus de Lespugue et de Willendorf près de la toute petite Dame de Brassempouy… Des boîtes d’entomologie sont disposées sur les cloisons, des documents sous des tables vitrées ; il y a beaucoup à voir, trop pour une seule visite.

© Gigi Warny, Georges Lemaître, monument à la mémoire du père du « Big Bang », détail

Place des Sciences, Louvain la Neuve (2017)

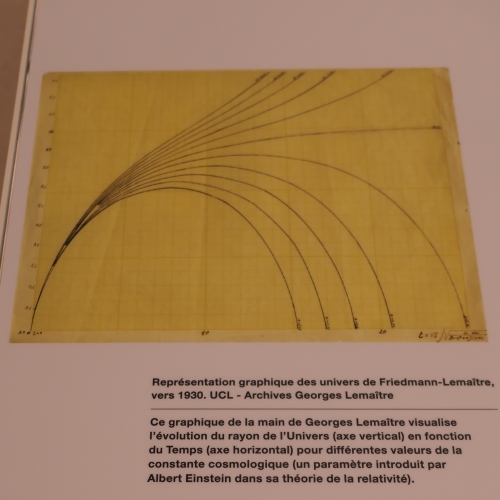

Le musée rend hommage à ses grands chercheurs, dont Georges Lemaître, « père de la théorie du Big Bang », dont une « représentation graphique des univers de Friedmann-Lemaître » vers 1930 a inspiré la sculpture qui lui rend hommage sur la place des Sciences. Passion de la recherche ici, diversité du monde là, dans deux cabinets de curiosités où se côtoient dans une semi-obscurité toutes sortes d’objets bien éclairés, des kaléidoscopes fort attirants. Plus loin, des parures, des bijoux, des tissus... Il faudra prendre un médiaguide la prochaine fois pour regarder cela de manière plus ordonnée.

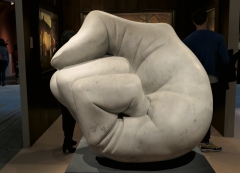

Les niveaux supérieurs accueillent les collections artistiques. L’art moderne dans sa « liberté créatrice » est présenté dans un espace lumineux et aéré, près des fenêtres : je m’attarde devant des œuvres de Walter Leblanc, Louis Van Lint, Mig Quinet, Oscar Jespers, des artistes belges du XXe siècle.

© Mig Quinet, La Roue joyeuse, huile sur toile

Quelques marches permettent d’accéder d’une part aux magnifiques collections d’art religieux en Occident (Moyen Age et Temps modernes) et de l’autre aux œuvres de l’antiquité, objets, moulages, de toute beauté aussi. Puis vient une histoire de la gravure, du XVe au XXe siècle. Il faudra y revenir, prendre son temps.

Relief de l'Ara Pacis Augustae : Tellus Mater, Atelier de moulages des Musées nationaux de Berlin, 19e s. (détail)

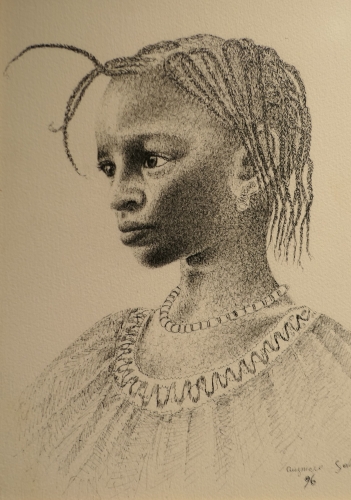

Les derniers niveaux nous attendent, avec des collections africaines, des objets d’art populaire en Europe dont d’étonnantes bouteilles-calvaires, un petit laboratoire des couleurs et, tout en haut, un espace dénommé « Regard d’un amateur » (ma priorité à la prochaine visite, et aussi la boutique livre et art). Un parcours subjectif et esthétique où se mêlent peintures (Dodeigne, Magritte, Delvaux, entre autres), sculptures et objets d’art, l’ancien et le moderne – splendide. Il s’agit de la collection du Dr Charles Delsemme constituée comme un « ensemble voulu » où les œuvres dialoguent entre elles.

"Regard d'un amateur" (au milieu, masque de théâtre Nô, Japon, XVIIIe s.)

Cette première visite du musée L m’a enchantée. C’est un plaisir de déambuler dans ces espaces originaux qui se prêtent bien au jeu de la découverte. Deux heures permettent d’appréhender la diversité des collections et de confirmer cette formule lue sur le site : « Le musée conserve et expose avec poésie ces signes d’humanité et d’ingéniosité. »