Un fantôme dans la bibliothèque, publié dans la collection « La librairie du XXIe siècle » qu’il dirige aux éditions du Seuil, est un petit livre étonnant de Maurice Olender. Etonnant d’abord par ce long refus de la lecture et de l’écriture qu’il y raconte. Né à Anvers dans une famille « où l’on ne lisait pas, n’écrivait pas, où il n’était pourtant question que d’écriture, de lecture », l’historien devenu éditeur a été rebelle à la scolarisation jusqu’à l’âge de vingt ans, malgré les supplications de son père.

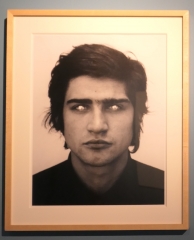

Maurice Olender chez lui à Bruxelles, 2017 Photo © Olivier Dion (Livres hebdo)

« Lorsque j’arrive dans cet univers en 1946, c’est un dépôt de cendres. Dans une famille sans archives matérielles. » Une enfance dans « une atmosphère imprégnée de traditions orales qui portaient la marque de bibliothèques inaccessibles ». D’où son rapport singulier à l’édition, à la lecture et à l’écriture, à la collecte paradoxale d’archives. Comment lire, comment écrire dans des langues qui ont permis la Shoah ? Des études d’archéologie vont le mener à l’obsession des sauvegardes à l’IMEC, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine où il archive tout, jusqu’aux billets de train entre Bruxelles et Paris ou les codes de réservation – le train, son « seul domicile fixe » – et dépose des copies de tous les échanges liés à son travail.

Le titre de son recueil (huit textes écrits entre 1977 et 2017) lui a été inspiré par une observation en bibliothèque : lorsqu’un livre y est mal classé, il n’y a plus de fantôme (fiche ou planche) pour marquer sa place en son absence. Rebelle à la lecture, Maurice Olender est néanmoins fasciné par les livres et aime les accumuler autour de lui, ainsi que les dossiers de travail : « On peut aimer s’entourer de livres pour rêver de les lire. » La collecte d’archives « tant matérielles que virtuelles » nourrit un autre rêve : « servir d’abri à ce qui se perd » et ainsi « rendre possible de la mémoire en récits ».

Un exemple intéressant des dépôts à l’IMEC (créé en 1988 pour témoigner « de la créativité des savoirs et des arts ») est celui des couvertures refusées dont on y garde la trace, comme pour Histoire de chambres de Michelle Perrot : c’est finalement la chambre de Van Gogh à Arles qui a été choisie pour la jaquette, au lieu de la photographie d’une boîte vide pourtant plus riche sur le plan symbolique. Maurice Olender parle des « nuages numériques » et aussi de l’impossible « oubli numérique » alors que l’on peut jeter ou brûler des archives en papier.

J’avais son livre en main quand j’ai entendu quelqu’un dire à la radio que les gens seraient « menacés de disparition sociale » s’ils renonçaient à Facebook. Mince ! Qu’est-ce que cela signifie pour les 5 milliards et demi d’êtres humains qui n’y sont pas ? La radio aussi a ses fantômes : où a disparu l’émission « Le grand charivari », les entretiens de Pascale Seys qui faisaient notre régal le samedi matin sur Musiq3 ? Impossible à présent, hélas, de réécouter « Les fantômes de Maurice Olender », sa rencontre avec l’auteur en mai dernier.

Ces remarques hors texte rejoignent d’une certaine façon le questionnement de l’auteur d’Un fantôme dans la bibliothèque, en particulier sur la mémoire et l’oubli : « Enfant, je vivais un judaïsme anversois sans mémoire. » L’auteur pose cette question très troublante : « Comment dire pourquoi il arrive qu’on puisse si bien se passer d’un vivant et tellement moins bien du mort ? »

L’homme passionné de livres et d’écritures se penche attentivement sur l’astérisque (*) et l’obèle (†) utilisés par Origène, au IIIe siècle, pour signaler dans l’Ancien Testament (en quelque sorte les archives du Nouveau Testament) les mots qui sont dans le texte hébraïque mais pas dans le chrétien d’une part, les mots ajoutés au texte hébraïque dans le texte chrétien d’autre part (« Entre l’étoile et la broche »). « De l’absence de récit » traite de la création de la femme « pour et contre » l’homme, selon la traduction littérale du texte hébreu.

Le recueil contient des récits plus personnels : « Un shabbat comme les autres » à propos de son père, fidèle toute sa vie au rituel du vendredi soir ; « Le cliveur de diamants » sur le travail de jeunes apprentis, souvent sans papiers, dans un hôtel d’une impasse anversoise – métier qu’il a lui-même exercé ; enfin « Un fantôme dans la bibliothèque » ou l’enfant « qui avait peur du texte » et refusait tout alphabet.

Maurice Olender, 2017 Photo © Olivier Dion (Tropismes)

Ce n’est pas un livre facile, Maurice Olender déroute souvent par sa manière d’aborder les choses, entre présence et absence. On y trouve des phrases très belles qui ancrent la lecture, sur lesquelles on s’arrête pour les laisser résonner en soi. Comme celle-ci : « Parler pour dire à l’autre ce que l’on aimerait découvrir de soi. » Ou celle-là : « Parler, c’est dire le monde pour l’inventer. »