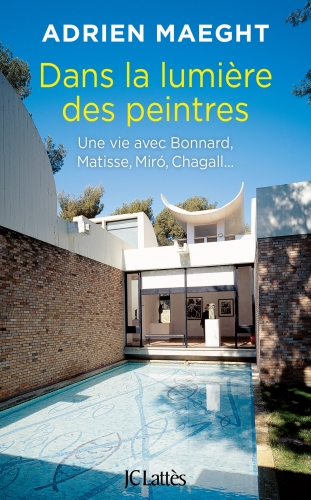

Sur la couverture des mémoires d’Adrien Maeght, Dans la lumière des peintres, figure le bassin aux poissons de Georges Braque à la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence. L’inauguration en 1964 de celle-ci, créée par ses parents, Marguerite et Aimé Maeght, est le premier souvenir raconté en préambule, un grand événement vécu dans le bonheur et la mélancolie. Il y manquait son petit frère Bernard, mort à onze ans de la leucémie : « Cette Fondation, mes parents l’ont bâtie un peu pour lui, un peu pour eux, un peu pour la grande famille Maeght, et surtout pour les artistes. »

« Une vie avec Bonnard, Matisse, Miro, Chagall… » Bonnard, chez qui le petit Adrien a accompagné sa mère au début de la guerre, Matisse « retrouvé aux heures les plus noires de l’occupation nazie et qui donna un élan vital à l’aventure de [ses] parents », Braque enfin, « l’ami inestimable », ce sont les trois « géants » qui avec eux l’ont guidé dans sa vie « d’enfant, d’adolescent puis de jeune homme ». En 1964, Adrien Maeght et Paule avaient trois filles, leur fils Jules naîtra quatre ans plus tard.

Dans la lumière des peintres, c’est d’abord l’histoire de son père Aimé, né en 1906, fils d’un cheminot du Nord tué en 1914. Il a hérité par certains ancêtres d’une solide culture technique, par d’autres d’une sensibilité artistique, de fortes personnalités : Adrien M. y voit la source des talents multiples d’Aimé Maeght – « une part de génie, une part de folie. Un caractère tout sauf tranquille. »

La grande guerre obligea sa grand-mère Marthe, après bien des péripéties, à se réfugier avec ses quatre enfants chez un paysan à Lasalle. Veuve, elle finira par l’épouser. Aimé, l’aîné, obtient à Nîmes, où il suit aussi des cours aux beaux-arts, un diplôme de « dessinateur-lithographe-lettriste » puis est engagé dans une imprimerie de Cannes. Il s’habille avec soin – « un bel homme, élégant, grand pour l’époque » – et s’inscrit dans une chorale.

C’est en y allant qu’il rencontre Marguerite Devaye, épousée en 1928. Adrien M., né en 1930, porte le prénom du fils trop tôt disparu de son arrière-grand-père qui sillonnait les mers au profit de l’épicerie de gros familiale. Sa mère, Marguerite, a hérité « du sens du commerce » et avait décidé à dix ans d’arrêter l’école pour travailler. Son savoir-faire compte « pour beaucoup dans la réussite Maeght ».

Aimé Maeght rencontre pour la première fois Pierre Bonnard à l’imprimerie où celui-ci apprécie son travail. De son côté, sa mère s’ennuie depuis qu’Adrien va à l’école et rachète un bail au 10, rue des Belges, vend des postes de radio. Son père va y continuer ses créations publicitaires et nomme la future galerie « Arte » pour « Arts et techniques graphiques ». Il déborde d’idées, conçoit du mobilier à vendre, dirige le club de football et édite son journal Allez Cannes. Dans l’arrière-boutique où ils vivent, Adrien est forcément « happé » par leurs activités. Il adore qu’on lui confie de petites tâches à l’imprimerie de son oncle.

Puis survient, avec la seconde guerre mondiale, une « invraisemblable succession de hasards » : son père est mobilisé en juin 1939. A Toulon, on lui fait imprimer le bulletin quotidien de la place militaire. A la rue des Belges, la vente des radios est interrompue, le stock de meubles diminue. Un peu avant, le peintre cannois Louis Pastour avait confié quelques tableaux à Aimé Maeght pour en tirer des lithographies ; vu la guerre, Pastour propose à sa mère de les porter à vendre chez un antiquaire, mais celle-ci réagit au quart de tour : elle veut bien les vendre elle-même.

Les toiles trouvent vite des acquéreurs et Marguerite en obtient de bons prix. La veuve d’Henri Lebasque a remarqué des tableaux en vitrine et souhaite vendre des tableaux restés dans l’atelier. Adrien accompagne sa mère et entre pour la première fois dans l’antre d’un artiste. C’est Mme Lebasque qui signale qu’un « ami peintre » de son mari serait heureux de leur confier un ou deux tableaux à vendre. Adrien se souvient de leur visite chez Bonnard, 73 ans, qui confie une petite nature morte à sa mère éberluée du prix qu’il en demande et qu’elle en obtiendra sans problème.

Ainsi commence le fameux compagnonnage des peintres et des Maeght, vécu de près par Adrien. Bonnard emmena son père chez Matisse et en 1943, la première exposition, « Maîtres modernes », indique clairement la vocation des Maeght pour l’art contemporain, au gré des rencontres et des amitiés nouées. La relation entre Aimé et Adrien est difficile, parfois conflictuelle. Si Dans la lumière des peintres retrace une extraordinaire aventure artistique et commerciale, celle de la galerie Maeght et celle de leur Fondation, la vie de famille y est évoquée sans tabou à propos des différends et des rivalités, y compris les conflits de succession.

Après avoir collaboré avec ses parents, Adrien Maeght développera ses propres activités, non sans mal. Il préside la Fondation Maeght depuis 1982. Ses mémoires passionnants témoignent d’une entreprise familiale peu commune et surtout offrent un regard très humain sur les grands artistes qui leur ont fait confiance.

Allongé près de la fenêtre

Allongé près de la fenêtre