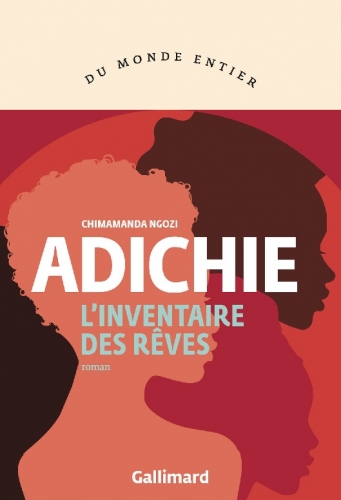

Chiamaka. Zikora. Kadiatou. Omelogor. Ce sont les quatre femmes dont Chimamanda Ngozi Adichie raconte la vie, les amitiés et les rêves dans son dernier roman, L’inventaire des rêves (2025, traduit de l’anglais (Nigeria) par Blandine Longre).

« J’ai toujours rêvé d’être connue, telle que je suis vraiment, par un autre être humain » : cette phrase ouvre le récit de Chiamaka, qui rêve aussi d’écrire et d’être publiée. La pandémie et le confinement l’angoissent, comme ses amies, sa famille nigériane, tous à se parler sur Zoom et à comparer le nombre de cas mortels là où ils résident. Cette vie « en suspens » l’amène à repenser aux hommes avec qui elle s’est liée : est-elle passée à côté de celui qui l’aurait aimée et vraiment connue ?

Au lieu de rentrer au Nigeria et de rejoindre l’entreprise familiale après ses études à New York, elle a enchaîné les petits boulots puis s’est mise à écrire des articles de voyage, de « Plaisantes observations écrites d’un point de vue africain », que les magazines refusaient. Sa famille fortunée assure son mode de vie cosmopolite, ses voyages. Son père lui a acheté une maison dans le Maryland, « juste pour écrire tranquillement ».

A travers le récit des rencontres amoureuses de Chiamaka, Chimamanda Adichie décrit les rapports entre les hommes et les femmes, les femmes noires en particulier, ainsi que la pression familiale pour qu’elles se marient. Si son amie Zikora, avocate « brillante et accomplie » à Washington, pleure d’atteindre trente et un ans sans avoir ni mari ni enfant, Chiamaka, elle, un peu plus jeune, rêve avant tout d’un « lien véritable » avec quelqu’un.

Kadiatou, devenue un temps son employée de maison, elle l’a connue dans un salon de coiffure où elle se faisait tresser les cheveux. D’origine guinéenne et plus modeste que ces Nigérianes igbo, elle est veuve et vit avec sa fille à Washington où elle est devenue femme de chambre dans un grand hôtel. Agressée sexuellement par un important client français, elle vit recluse dans l’attente du procès. Ce personnage inspiré de Nafissatou Diallo, victime de DSK, Chimamanda Adichie l’a inventé – elle explique pourquoi dans une intéressante « Note de l’autrice » à la fin du livre.

Quant à Omelogor, la cousine de Chiamaka, banquière à Abuja, sa réussite financière lui sert d’« armure » dans ses rapports avec les autres. Elle incarne le matérialisme des Nigérians qui tirent parti de la corruption mais détourne de l’argent pour subventionner de petites entreprises de femmes. Déçue par le comportement sexuel des hommes, elle est convaincue que la pornographie est leur seule éducation en la matière et part étudier le sujet aux Etats-Unis. Sur son site « For Men Only », elle écrit régulièrement aux hommes, les invite à se confier et leur explique ce que les femmes attendent d’eux avant de conclure : « N’oubliez pas, je suis dans votre camp, chers hommes. »

Omelogor aussi a été poursuivie par l’attente familiale d’une descendance, que ce soit par une FIV ou via une adoption (à quarante ans passés) et elle continue à être blessée par des phrases comme « Ne fais pas semblant d’aimer la vie que tu mènes ». Pour la plupart de ses connaissances, seule une femme mariée devient vraiment libre par rapport à sa famille.

L’inventaire des rêves ne se résume pas. Ce roman foisonnant présente des vies de femmes ambitieuses pour elles-mêmes, qui veulent faire leurs propres choix. Elles ne sont pas pour autant parfaites, et quand elles critiquent les hommes ou les femmes qu’elles rencontrent, elles les savent eux aussi influencés par leur famille ou leur milieu. (Mutatis mutandis, on pourrait rapprocher ce roman féministe du Carnet d’or de Doris Lessing.)

Chimamanda Ngozi Adichie développe leur histoire « d’un point de vue africain », témoignant des valeurs igbo au Nigéria et de la manière dont une femme noire, instruite, belle et riche, ou non, est considérée par les étrangers et ressent leurs paroles, leur attitude. C’est ce qui fait l’intérêt de son œuvre : à travers des situations concrètes, des gestes quotidiens, des dialogues, des réflexions, au fil d’un texte à la structure assez lâche, elle exprime une approche culturelle nourrie principalement de la fréquentation de « deux mondes », le nigérian et l’américain.

Une note finale suit ce roman, dédié à sa mère décédée en mars 2021. Extrait : « Les romans ne parlent jamais vraiment de ce dont ils parlent. Du moins pour l’autrice que je suis. L’inventaire des rêves porte certes sur les désirs entrelacés de quatre femmes, mais d’une façon profondément personnelle qui n’est pas apparente pour le lecteur, en tout cas pas directement, ce roman parle en réalité de ma mère. […] Il n’est donc pas étonnant que l’on trouve dans ces pages tant de choses sur les mères et les filles, ainsi que le souligne la dernière scène, où Kadiatou et Binta, mère et fille, prennent un nouveau départ. »

« Quatre femmes. Il m’a dit j’ai droit à quatre femmes. Puis il a ri. C’est toi que j’aime, tu le sais, je ne veux pas de quatre femmes, mais c’est comme ça ici, un homme peut avoir quatre femmes. Je ne savais rien de cela. Je me suis sentie idiote, bête de ne pas savoir, de n’avoir pas pensé à ça, de ne pas m’être renseignée, d’avoir épousé un homme qui pouvait avoir quatre femmes. Enfin trois autres. Je ne savais que mon amour, l’élan comme un impératif, le manque comme une charge lourde et ses promesses comme un appel. Un appel auquel je ne pouvais résister. »

« Quatre femmes. Il m’a dit j’ai droit à quatre femmes. Puis il a ri. C’est toi que j’aime, tu le sais, je ne veux pas de quatre femmes, mais c’est comme ça ici, un homme peut avoir quatre femmes. Je ne savais rien de cela. Je me suis sentie idiote, bête de ne pas savoir, de n’avoir pas pensé à ça, de ne pas m’être renseignée, d’avoir épousé un homme qui pouvait avoir quatre femmes. Enfin trois autres. Je ne savais que mon amour, l’élan comme un impératif, le manque comme une charge lourde et ses promesses comme un appel. Un appel auquel je ne pouvais résister. »