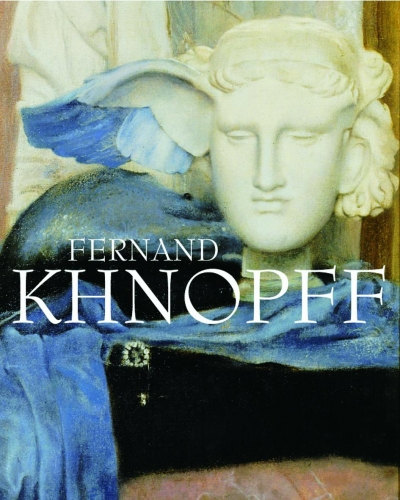

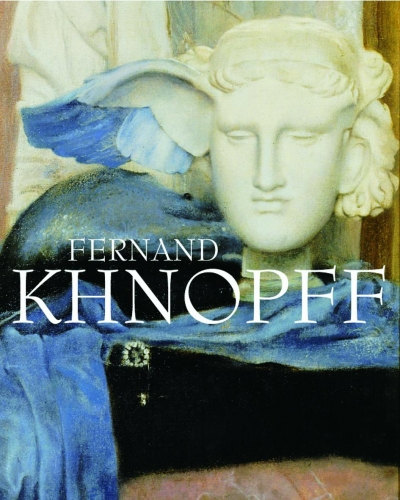

En 2004, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont présenté une très belle rétrospective Fernand Khnopff (1858-1921) à Bruxelles, avant Salzbourg puis Boston. Son catalogue au superbe détail sur la jaquette (ci-dessous, je vous en parlerai dans le prochain billet) a trouvé place près de celui de la première rétrospective que j’avais vue là en 1980 (après Paris, avant Hambourg), avec un détail de Des caresses en couverture.

Un des fondateurs du groupe des XX, souvent considéré comme le plus fameux des peintres symbolistes belges, Fernand Khnopff nous a laissé des images ineffaçables de son monde intérieur, même quand il peint des paysages. Grand portraitiste, des femmes et des enfants surtout (ci-dessous un portrait de sa mère), il les montre avec une finesse remarquable et en même temps, enveloppe leur présence de mystère et de silence.

Fernand Knopff, Portrait de Madame Edmond Knopff, 1882,

huile sur toile, 36,3 x 28, Musée d’art moderne et d’art contemporain, Liège

Ensor a été choqué en découvrant une de ses premières œuvres, En écoutant du Schumann, selon lui un plagiat de sa Musique russe (cette toile remarquable où l’on voit Finch écouter une pianiste dans un salon). Frederik Leen, dans le catalogue de 2004, décrit bien cette peinture de Khnopff qui fut très discutée : « elle parle de musique qu’il invite à écouter. Cela demande de la part du spectateur une faculté d’empathie avec la femme assise dans le fauteuil qui se trouve, non sans raison, au centre de la toile mise en page de façon symétrique. […] Il mobilise le regard sur la main de la dame qui écoute – main posée sur le front et dont le pouce est orienté vers l’oreille […] pour pouvoir se perdre corps et âme dans la musique. L’autre main est celle du pianiste qui est hors champ. » (Fernand Khnopff et le symbolisme)

Fernand Knopff, En écoutant du Schumann, 1883,

huile sur toile, 101,5 x 116,5, MRBAB, Bruxelles

Fernand Khnopff a l’art de structurer ses compositions, souvent énigmatiques, à travers des verticales et des horizontales. Il a conservé jusqu’à sa mort le célèbre et magnifique portrait de sa sœur en robe blanche devant une porte close, un chef-d’œuvre. C’est au spectateur de se poser des questions, de découvrir des correspondances ; le peintre n’explique rien, il montre. Sa vision mélancolique s’enracine dans ses souvenirs, sans proposer d’interprétation, mais « des formes que chacun peut lire ou vivre à sa façon » (F. Leen). Pas de signification cachée, pas de message – un support pour l’imaginaire.

Fernand Knopff, Portrait de Marguerite Khnopff, 1887,

huile sur toile marouflée sur bois, 96 x 74,5,

Fondation Roi Baudouin, prêt aux MRBAB, Bruxelles

Avant ses célèbres vues de Bruges, où il avait vécu enfant, jusqu’au déménagement à Bruxelles en 1866, il a peint beaucoup de paysages de Fosset, un hameau de l’Ardenne belge où sa famille passait l’été dans sa maison de campagne. Le ciel y est souvent coupé, les personnages rares ou réduits à des silhouettes. Les paysages symbolistes de Khnopff sont méconnus ; Verhaeren espérait que le peintre ne les abandonnerait jamais. Ils représentent la nature « transformée en état d’âme ayant une signification symbolique » (Michel Draguet) : facture « cotonneuse », lumière indéfinie, contours vagues, « palette de couleurs restreintes d’ocres et de couleurs de terre, de verts, de gris et de blancs extrêmement raffinées » qui créent « une atmosphère d’intériorité retenue » (Dominique Marechal, Fernand Khnopff : de Bruges à Fosset)

Fernand Khnopff, A Fosset, Un soir, 1886,

huile sur toile, 40 x 58, Hearn Family Trust

Un Hortensia, peint à l’âge de 26 ans, sans doute à Fosset, illustre déjà son art du cadrage très moderne. De la plante dont le haut est coupé, posée sur une nappe blanche aux rosaces bleues, le regard passe à la lectrice élégante à l’arrière. Le peintre a posé une fleur rouge sur la table devant elle. Sa mère ? Sa sœur ? Mystère. Atmosphère feutrée, silence, bonheur de vivre, indique la notice du catalogue près de cette composition audacieuse.

Fernand Khnopff, Un Hortensia, 1884,

huile sur toile, 46,5 x 57,8, Collection privée, Bruxelles

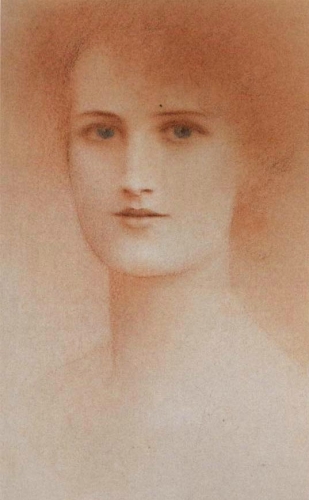

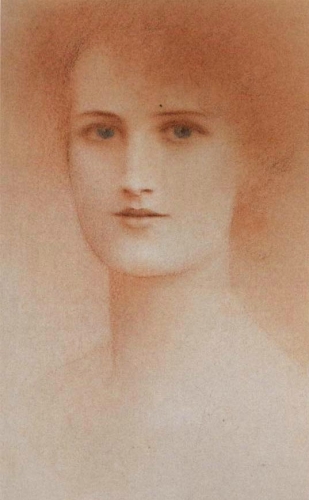

En plus de la peinture à l’huile, Knopff a merveilleusement utilisé le pastel et les crayons de couleur, voire la craie. Influencé entre autres par les Préraphaélites, Burne-Jones et Rossetti, il a peint de nombreuses têtes de femmes aux cheveux roux et vaporeux, prêtresses d’un culte secret. En rehaussant parfois leur regard de bleu, sa couleur préférée, il donne à leurs yeux l’éclat de pierres précieuses.

Fernand Khnopff, Portrait de femme, vers 1899,

sanguine et crayons de couleur sur papier, 23 x 13,7, Collection privée

Quand il peint sept femmes sur un court de tennis – Memories (Lawn Tennis) – aucune de ces « monades » ne regarde dans la même direction. On a retrouvé six photographies de sa sœur dans des poses correspondantes, seule la première à gauche, sans chapeau, est une autre femme, même si elle porte la robe blanche du portrait de Marguerite. Photographe, Khnopff a souvent utilisé la photographie dans sa création. Il fut aussi sculpteur et graveur.

Fernand Knopff, Memories (Lawn Tennis), 1889,

pastel sur papier marouflé sur toile, 127 x 200, MRBAB, Bruxelles

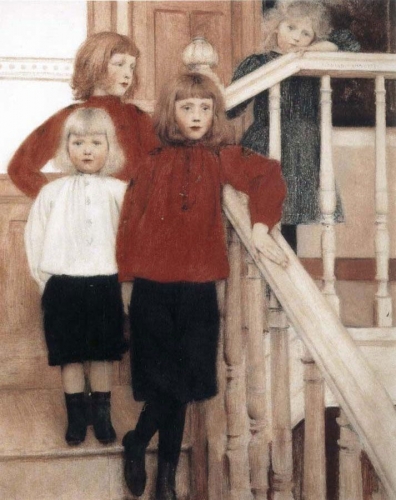

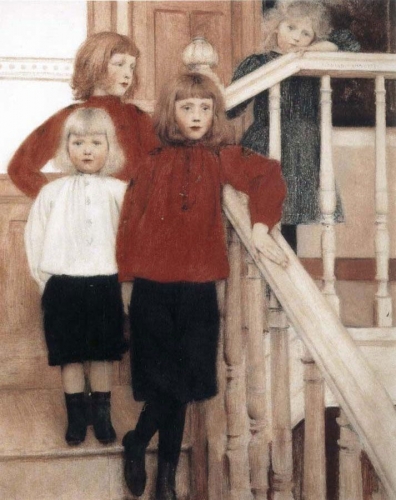

Quel bonheur de revoir les portraits illustrés dans ce catalogue de 2004, celui du jeune Jules Philipsson droit comme un i, de ces fillettes à l’air sérieux – Jeanne de Bauer, Mlle Van der Hecht, Jeanne Kéfer… La grande bourgeoisie et l’aristocratie raffolaient de ces portraits d’enfants bien habillés, dans un décor soigné, l’air sérieux et concentré. Celui des enfants de Louis Nève qui s’échelonnent sur l’escalier est une merveille de composition en blanc, rouge et noir où seule la petite fille, en robe bleue, rêve un peu à l’écart, la tête penchée sur la rampe.

Fernand Knopff, Portrait des enfants de Louis Nève, 1893,

huile sur panneau, 49,5 x 40, Collection privée

Il peint le Portrait de Marie Monnom, deux ans avant qu’elle n’épouse Van Rysselberghe, ami intime de Khnopff. De biais, le visage inexpressif, plongée dans ses pensées, elle est assise dans un fauteuil devant un mur où luit un cercle doré, le même que celui du Portrait de Marguerite Khnopff. La forme circulaire, qui renvoie à la perfection et à l’infini, symbolise aussi l’intimité (le « cercle fermé »). Fernand Khnopff fut également illustrateur. Il a créé le logo des XX, réalisé l’affiche de leur huitième exposition, composé des ex-libris.

Fernand Knopff, I lock my door upon myself, 1891,

huile sur toile, 72 x 140, Neue Pinakothek, Munich

Je ne peux terminer ce billet sans vous montrer l’œuvre pour moi la plus fascinante de cet artiste, I lock my door upon myself, dont l’analyse prend plusieurs pages dans le catalogue de cette rétrospective. Son titre est un vers de la poétesse Christina G. Rossetti, sœur du peintre préraphaélite, tiré de Who shall deliver me ?

« Le vieil homme resta seul, plongé dans une profonde méditation. Il croyait encore au miracle, mais le prodige, parce qu’il y voyait uniquement un jeu de la vie, conçu par la main de Dieu, lui apparaissait beaucoup plus solennel et plus divin. Il renonça à l’idée de faire rayonner la foi en des promesses mystiques sur le visage d’un être dont l’âme était peut-être déjà trop abattue pour croire encore. Il ne voulut plus faire preuve d’outrecuidance en se faisant le médiateur de Dieu ; il se contenterait d’être son modeste serviteur, qui de son mieux s’efforce de créer un tableau, et le dépose avec humilité au pied de l’autel, comme d’autres leur offrande. »

« Le vieil homme resta seul, plongé dans une profonde méditation. Il croyait encore au miracle, mais le prodige, parce qu’il y voyait uniquement un jeu de la vie, conçu par la main de Dieu, lui apparaissait beaucoup plus solennel et plus divin. Il renonça à l’idée de faire rayonner la foi en des promesses mystiques sur le visage d’un être dont l’âme était peut-être déjà trop abattue pour croire encore. Il ne voulut plus faire preuve d’outrecuidance en se faisant le médiateur de Dieu ; il se contenterait d’être son modeste serviteur, qui de son mieux s’efforce de créer un tableau, et le dépose avec humilité au pied de l’autel, comme d’autres leur offrande. »