L’exposition « .be modern, de Klee à Tuymans » est prolongée jusqu’au 21 février aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qu’on se le dise. Je l’avais boudée jusqu’ici, à tort – c’est si gai, après un an, de refaire un tour au musée ! Même si cet accrochage temporaire d’une sélection d’œuvres des XXe et XXIe siècles rappelle un scandale qui n’en finit pas de durer : dix ans déjà depuis la fermeture du Musée d’art moderne à Bruxelles.

© Georges Meurant, Sans titre, huile sur bois, 2019, Bruxelles, MRBAB

Le long du couloir d’accès sont exposées des œuvres contemporaines d’acquisition récente : VidéoSculpture XXI d’Emmanuel Van der Auwera ; une huile sur bois sans titre de George Meurant inspiré par les arts traditionnels subsahariens ; Je suis un rebelle de Chéri Samba ; des dessins de Hugo Claus dans l’esprit de Cobra, entre autres. On aperçoit d’en haut un bel ensemble graphique qui ouvre le parcours : un long fusain de Giuseppe Penonne, Palpebra ; un autre de David Nash ; les pierres du Cercle de l’Utah de Richard Long.

© David Nash, Pyramid in the Sticks, 1989 | Giuseppe Penone, Palpebra | Richard Long, Cercle de l’Utah

Ligne et couleur, matière, figure humaine, ce sont les trois thèmes de l’expo, bien introduite par Hommage au carré. Signal de Josef Albers. Voici un magnifique petit Klee dont un détail a été repris sur l’affiche, Avec les comètes (1917), une « aquarelle sur gaze de coton apprêtée au gypse, encre de Chine sur carton », près d’un Picasso. Plus loin, Le Jeune homme au perroquet vert d’Heinrich Campendonck me plaît beaucoup.

Paul Klee, Avec les comètes, 1917, Bruxelles, MRBAB

© Heinrich Campendonck, Le jeune homme au perroquet vert, huile sur toile, 1921, Bruxelles, MRBAB

Donné aux MRBAB en 2000, un beau paysage signé Maurice de Vlaminck, La Seine à Chatou, date aussi du début du XXe siècle. En face, peintes dix ans plus tard, Les hélices de Fernand Léger et Verreries de Marthe Donas présentées côte à côte offrent un beau sujet de comparaison sur le vide et le plein, la droite et la courbe, la lumière et la matière, la façon d’encadrer…

© Maurice de Vlaminck, Paysage. La Seine à Chatou, huile sur toile, Bruxelles, MRBAB

© Fernand Léger, Les Hélices | Marthe Donas, Verreries, Bruxelles, MRBAB

Les années 30 rapprochent deux artistes qui sont frères avec Jeune femme, un églomisé de Floris Jespers et un bois sculpté d’Oscar Jespers. Son nu féminin regarde vers L’homme des nuages de Frits Van den Berghe, une toile dont je ne me souvenais pas. On passe d’un nom à l’autre, c’est le risque dans ce genre d’exposition pour donner un aperçu d’une collection. Cet éparpillement me gêne moins pour les sculptures, bien placées tout au long du parcours.

© Oscar Jespers, Jeune femme, Bois (1930), 167 x 39,5 x 35 cm

Le fils prodigue ? me suis–je demandé devant ce bronze à la posture très expressive, mais ce Zadkine de l’après-guerre s’intitule La ville détruite. Il faut tourner autour de Cuivre rouge (sur socle de chêne) de Reinhoud tant il y a de différences entre ses profils, ses formes qui s’ouvrent ou se ferment, comme une grande plante exotique aux feuilles coupantes.

© Ossip Zadkine, La ville détruite (1947) bronze, 128 x 57,5 x 56,5 cm, Bruxelles, MRBAB

Eugène Dodeigne, Main sur la cuisse (1965), pierre de Soignies / Femme (1952), bois, Bruxelles MRBAB

Dans une section qui met en valeur la matière, contraste absolu entre deux œuvres d’Eugène Dodeigne : Main sur la cuisse, en pierre de Soignies, frappe par ses formes abruptes, l’aspect massif de la figure, où la taille, voire le combat avec la pierre, prend le pas sur la ligne, plus présente dans ses dessins. Je n’imaginais pas retrouver son nom pour Femme, une silhouette fine, un superbe bois poli tout en élégance, encore marqué par l’influence de Brancusi.

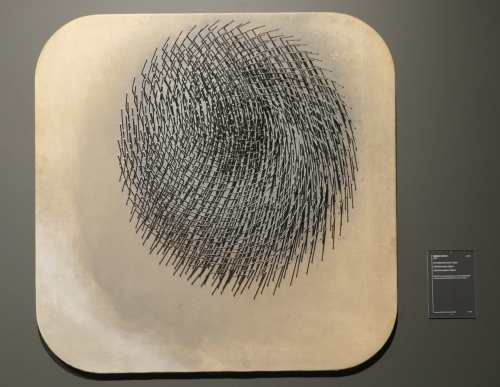

© Günther Uecker, Kreisformation. Objekt, vers 1963, Bruxelles, MRBAB

© Lynn Chadwick, Figures ailées, fer et composition, 229 x 123 x 151, Bruxelles, MRBAB

Ni sculpture ni peinture, Cercle en formation. Objet est caractéristique de Günther Uecker, un artiste allemand proche de l’art cinétique, qui a beaucoup travaillé avec des clous. Une œuvre créée quelques années après Figures ailées du très spectaculaire et reconnaissable Lynn Chadwick. Denmark, un artiste contemporain belge, comme son nom ne l’indique pas, a serré des journaux entre deux serre-joints – je ne connaissais pas son travail à partir du papier imprimé, qu’il recycle de toutes sortes de manières (à voir sur son site).

© Christian Boltanski, Reliquaire : meurtres (1989-1990), Bruxelles, MRBAB

Pour terminer, un impressionnant Reliquaire : meurtres de Christian Boltanski : 261 boîtes en fer blanc, 9 grandes boîtes où sont suspendues des ampoules électriques – chaque grande boîte contient une photo en noir & blanc. J’aurais pu vous parler aussi de Matisse, Bacon, Christo… En plus de la peinture et de la sculpture, .be modern propose des œuvres sur papier, des installations, des vidéos : ce sera pour la prochaine fois.