Un seigneur

Une couleur

Un danseur

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Un seigneur

Une couleur

Un danseur

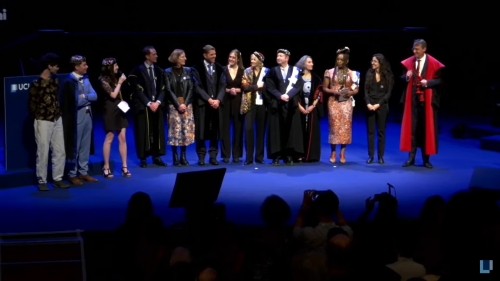

Pour la première fois, à l’invitation de l’UCLouvain, j’ai assisté jeudi dernier à la cérémonie annuelle de proclamation des Docteurs honoris causa 2022 – l’université la retransmettait en direct sur sa chaîne YouTube. Grâce à leur travail et leurs actions, Florence Aubenas (France), Michael E. Mann (Etats-Unis) et Chimamanda Ngozi Adichie (Nigéria / Etats-Unis) « s’obstinent à nous faire voir la réalité en face, qu’elle soit sociale, culturelle, raciale, du genre, judiciaire ou climatique » (UCL).

De droite à gauche : V. Blondel, Ch. N. Adichie, M. E. Mann, Fl. Aubenas

(avec leur écharpe de l'UCLouvain) / 29/4/2022

Doctorats honoris causa 2022 - La fragilité du vrai | UCLouvain

Avant l’introduction du Professeur Vincent Blondel, le recteur actuel de l’Université catholique de Louvain, sur « La fragilité du vrai », le thème de cette année était particulièrement bien illustré sur scène par un funambule, Maël Commard (Cirque des petites natures), qui est revenu danser et défier les lois de l’équilibre pour ouvrir chacune des parties de la soirée.

« Le vrai est fragile » : le recteur a rappelé combien ce thème n’est pas seulement un sujet intellectuel mais un véritable enjeu à notre époque où l’on cherche des points d’équilibre pour dire le vrai dans tous les domaines, contre les fausses nouvelles et la désinformation (discours trompeurs d’un Trump, rachat de Twitter par l’homme le plus riche du monde pour une liberté d’expression sans limite, manipulation des élections…) Un enjeu scientifique et politique majeur.

La recherche de la vérité, loin des affirmations péremptoires, se construit dans le temps, évolue, nécessite de confronter différents points de vue. Les trois personnalités honorées y sont pleinement engagées : Florence Aubenas par son journalisme d’investigation, qui prend le temps de regarder pour montrer la complexité d’un problème ; Michael Mann, climatologue et géophysicien, en contribuant « à la compréhension scientifique du changement climatique » ; Chimamanda Ngozi Adichie par ses écrits littéraires, son féminisme et son engagement dans les études africaines.

C’est le rôle de l’université de dire le vrai et de rendre conscient de ce que le vrai « ne va pas de soi », à l’inverse de ce que déclarent « les conservateurs de la vérité ». Il faut « prendre soin du vrai. » Le discours de Vincent Blondel et ceux qui ont suivi peuvent être écoutés sur YouTube (la cérémonie commence à la 24e minute, l’introduction à 27:40). Après un mot des représentants des étudiants, le funambule est remonté sur son fil.

Florence Aubenas a été présentée d’abord par différentes personnes dans une vidéo puis par ses « parrain » et « marraine ». Grégoire Lits a dit l’importance des journalistes professionnels, aujourd’hui devant trois défis : leur sécurité, leur indépendance, leur viabilité économique liée à celle de la presse. Marie-France Herent a rappelé le parcours de la journaliste et vanté ses qualités d’empathie et de partage.

« Je reviens d’Ukraine » a répondu Florence Aubenas. Elle y a vu « une vraie guerre » d’un autre siècle (les tranchées, la boue, l’attente…) et rencontré des journalistes ukrainiens qui étaient incrédules avant l’invasion de leur pays. Née en Belgique, elle était heureuse d’y recevoir son premier diplôme universitaire. Après Le quai de Ouistreham, il faut décidément que je lise L’inconnu de la Poste.

Michael E. Mann a été présenté en français et a répondu en anglais. Les rapports du GIEC sur le climat ont d’abord été contestés par ceux qui recourent aux conseils de communication pour semer le doute et défendre leurs intérêts. Il est légitime d’interroger ou de contester des résultats, mais quand les constats sur les dangers du réchauffement climatique se confirment, il est temps d’accepter l’information et la nécessité de changer les comportements. François Massonnet a lu un excellent pastiche à ce sujet de la fable de La Fontaine « Les animaux malades de la peste ».

Quant à Chimamanda Ngozi Adichie, introduite sur un air de Nina Simone, elle a été présentée par deux marraines, en français et en anglais. Elles ont rendu hommage à son travail pour faire reconnaître les discriminations, à ses écrits qui portent témoignage, à cette voix qui ne parle pas seulement aux femmes, une voix « qui va rester », une voix « qui marque ». Dans sa réponse, l’écrivaine dont je vous ai déjà présenté plusieurs livres, a dit son rêve pour le monde, à l’instar de Martin Luther King, en répétant : « I dream of a world… »

La conclusion fut estudiantine, avec la remise de trois calottes honorifiques de la part des cercles louvanistes. En plus des spectateurs dans la salle, quelque cent personnes suivaient en direct cette cérémonie intéressante et sympathique. Une expérience à renouveler.

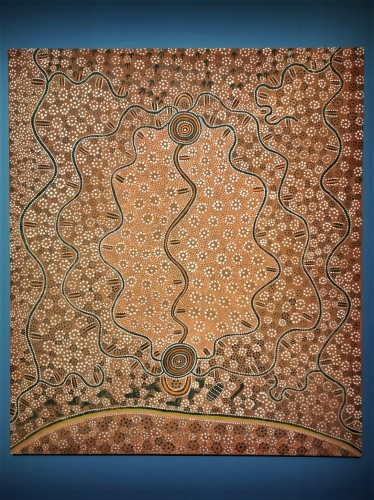

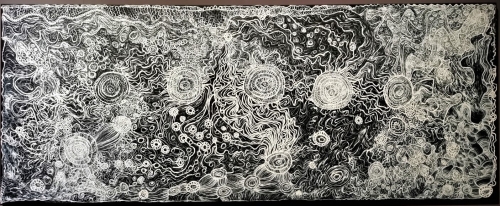

De loin, j’imaginais une tête d’ours en regardant Ngayuku ngura (Mon pays) de Barbara Moore (°1964). Où avais-je donc la tête ? On y retrouve les cercles concentriques et les lignes courbes de l’art aborigène, mais l’absence de pointillés, le geste calligraphique, les couleurs distinguent cette œuvre de la peinture aborigène traditionnelle.

De loin, j’imaginais une tête d’ours en regardant Ngayuku ngura (Mon pays) de Barbara Moore (°1964). Où avais-je donc la tête ? On y retrouve les cercles concentriques et les lignes courbes de l’art aborigène, mais l’absence de pointillés, le geste calligraphique, les couleurs distinguent cette œuvre de la peinture aborigène traditionnelle.

De la communauté Amata où elle a déménagé quand elle s’est mariée (territoires APY, Australie du Sud), Barbara Moore peint ici le pays de son père dans le Territoire du Nord, près de Ti Tree. Elle reste ainsi connectée à son pays natal, même si elle vit loin.

Barbara Moore, Ngayuku ngura (Mon pays), 2018,

Acrylique sur lin, 197 x 198 cm

Before Time Began, Musée Art & Histoire, Bruxelles > 29.05.2022

« Before Time Began », une belle exposition sur l’art aborigène d’Australie, continue au musée Art & Histoire jusqu’au 29 mai. « Vivez le temps du rêve », dit le prospectus – expression sans rapport avec notre conception occidentale du temps ou du rêve : « Dreaming », concept intraduisible, renvoie à la création du monde, sous différents noms selon les régions désertiques d’Australie. L’an dernier, aux Musées royaux des Beaux-Arts, « Aboriginalités » en présentait une approche passionnante, à partir d’une autre collection.

Georges Petitjean, conservateur de la collection Bérengère Primat (fondation Opale en Suisse), écrit dans le catalogue : « C’est un temps qui n’a pas de temps ». Le titre de cette exposition-ci renvoie surtout aux débuts de l’art aborigène contemporain. Le Serpent Arc-en-ciel est l’un des êtres ancestraux les plus importants du Temps du Rêve, lié à l’eau et à la fertilité.

Propulseur, objet emblématique de l'Australie

Le début du parcours donne des repères historiques : l’art aborigène est né il y a 65 000 ans ! Des propulseurs destinés au lancement des sagaies illustrent une culture aborigène soucieuse de l’environnement. Cet outil remplissait d’autres fonctions, par exemple pour l’entretien du sol, pour une gestion du feu qui permet d’éviter les incendies, malgré les sécheresses.

D’autres objets traditionnels sont exposés : boucliers, boomerangs, écorces peintes, instruments de musique. Des poteaux funéraires ornés des motifs du clan recueillaient les restes des défunts. Ceux présentés ici, œuvres d’artistes contemporains, n’en contiennent plus, mais sont des mémoriaux à forte valeur culturelle.

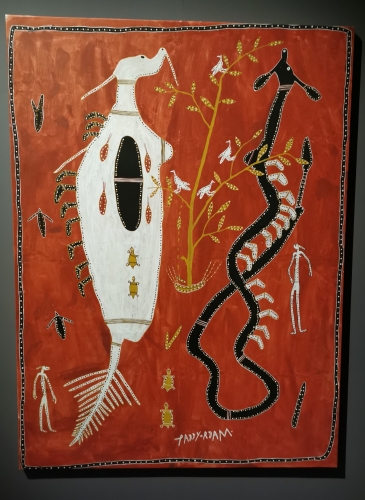

Lofty Bardayal Nadjamerrek (v.1926-2009), Kangourou / Varan / Echidné, 1972,

Ocres naturelles sur écorce

Des ocres naturelles sont utilisées pour peindre sur des écorces les animaux d’Australie : petites tortues, kangourous, varans, échidnés, émeus se nourrissant, poissons... Les tons de terre des pièces les plus anciennes font place, à partir des années 1970, avec le développement d’un art davantage tourné vers l’extérieur, à des couleurs plus vives, comme celles de ce magnifique Début de la vie.

Paddy Fordham Wainburranga (1941-2006), Le Début de la vie, 1998,

acrylique sur toile de coton, 175 x 130 cm

Rêve de l’Eau à Kalipinypa* de Long Jack Phillipus Tjakamarra « montre l’iconographie classique du désert pour les Rêves de l’Eau et de la Pluie, les deux cercles reliés par une série de lignes (courbes) représentant la pluie ou l’eau courante adjacente à une série de doubles barres qui représentent les nuages » (catalogue). Juste à côté, une toile presque de même taille contraste par ses larges bandes plus rectilignes, noires et blanches sur fond rouge, et des cadres rectangulaires.

Long Jack Phillipus Tjakamarra (v.1938-1992), Rêve de l’Eau à Kalipinypa, 1974,

acrylique sur toile de coton, 196 x 171 x 2,2 cm

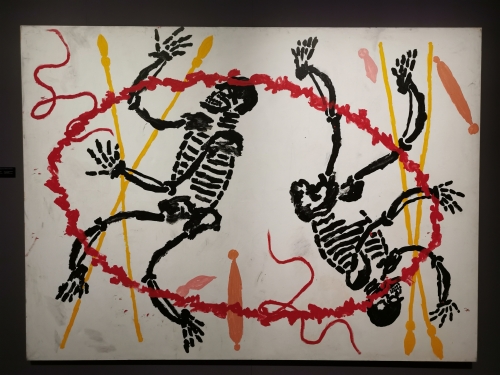

Certaines œuvres des années 1990 combinent des motifs aborigènes traditionnels avec un langage pictural plus moderne, comme Clifford Possum Tjapaltjarri, dans Les Deux Frères Tjangala à Warlugulong : on y reconnaît des lances et des propulseurs, des courbes fluides sur fond clair autour des squelettes des deux frères, le tout unifié par un grand ovale couleur corail.

Clifford Possum Tjapaltjarri, Les Deux Frères Tjangala à Warlugulong, 1997,

acrylique sur toile de lin, 200 x 272 cm, Collection Arnaud Serval

Kutala Tjuta est l’installation la plus étonnante de Before Time began, au centre de la plus grande salle : littéralement « beaucoup de lances » (environ mille cinq cents). Monumentale, elle évoque un tourbillon, tornade de poussière dans le désert, appelé « kupi kupi ». Depuis 2010, le projet Kutala Tjuta relie des artistes âgés de la culture anangu précoloniale « et les nouvelles générations qui ont subi l’influence occidentale », dans le but de montrer leurs œuvres dans un contexte contemporain.

Installation APY Lands Kulata Tjuta - Kupi Kupi, 2019, 1500 wooden spears, © kmkg-mrah

D’autres œuvres réalisées au XXIe siècle – peintures et installations – sont présentées dans la dernière partie du parcours. Coups de cœur pour Ngankari ngura / Guérir le pays de Betty Muffler, une peinture de trois mètres de long montrant l’eau traversant le paysage ; un Sans titre de Kunmanara (Willy) Martin évoquant le Rêve du Serpent d’eau, de même taille quasiment ; Ngura / Pays d’Alec Baker et Peter Mungkuri avec deux grands motifs arborescents.

Betty Muffler, Ngankari ngura / Guérir le pays, 2018,

acrylique sur lin, 122 x 305 cm

Parmi les visiteurs, des enfants étaient visiblement attirés par Histoire des sept sœurs (de Kaylene Whiskey), une œuvre en huit tableaux de couleurs vives, pleine de fantaisie, comme une bande dessinée du monde contemporain, avec des messages en anglais dans les bulles. Et aussi par Tigerland, une grande installation comportant des sculptures mobiles (de Tiger Yaltangki, illustrée sur le site du musée).

Tiger Yaltangki, Tigerland (détail), 2018,

peinture polymère sur toile de lin et personnages en contreplaqué de bois.

Installation de 7 anneaux et 17 sculptures mobiles, 200 x 1200 x 240 cm

L’exposition propose aussi deux vidéos que je n’ai pas vues et, dans la dernière salle, de grandes photographies de Michael Cook, à la fois esthétisantes et provocatrices. Civilised dénonce la colonisation et, comme l’écrit Guy Duplat dans La Libre, « interroge l’identité réelle et fantasmée de l’aborigène en le photographiant habillé comme le colonisateur de jadis venu d’Europe, ce dernier devenant le colonisé. Troublant. »

Le lit, la vitre auprès, la vallée, le ciel,

Le lit, la vitre auprès, la vallée, le ciel,

La magnifique rapidité de ces nuages.

La griffe de la pluie sur la vitre, soudain,

Comme si le néant paraphait le monde.

Dans mon rêve d’hier

Le grain d’autres années brûlait par flammes courtes

Sur le sol carrelé, mais sans chaleur.

Nos pieds nus l’écartaient comme une eau limpide.

O mon amie,

Comme était faible la distance entre nos corps !

La lame de l’épée du temps qui rôde

Y eût cherché en vain le lieu pour vaincre.

Yves Bonnefoy, La rapidité des nuages (Ce qui fut sans lumière)