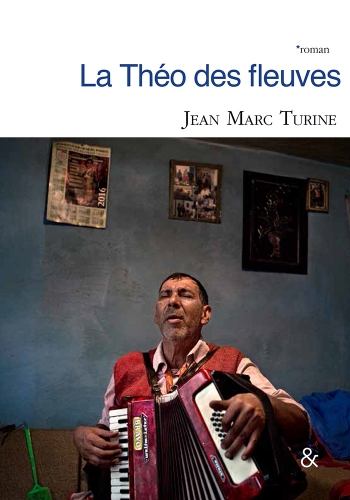

Trois citations ouvrent La Théo des fleuves de Jean Marc Turine, elles me guideront pour évoquer ce roman qui retrace l’existence de « la vieille Théodora », tsigane, femme libre, « enfant du fleuve ». Il est dédié « à Frederika Kraznaï, Tsigane hongroise, rescapée des camps nazis, rencontrée à Strasbourg en 2002 » (ce qui m’a rappelé un beau portrait photographique de Tsigane vu au dernier étage de la Kazern Dossin).

« La lumière ne sait pas ce qu’elle fait, soupire la vieille Théodora, elle a la fantaisie de l’enfance, l’innocence de la musique, la fulgurance de l’amour, et elle garde la mémoire des crimes inavoués, inavouables, perpétrés au nom de doctrines scélérates, d’intérêts partisans ou d’idéologies hégémonistes. » Sur son chemisier rouge groseille, elle porte un collier en or, des perles de corail, une chaîne en argent où sont suspendues des pièces de monnaie. Bagues et bracelets, jupe noire, peau fripée. Le jeune Tibor la promène dans sa chaise roulante, il lui sert de guide. Elle est revenue dans sa région natale, dans les faubourgs pauvres d’une ville portuaire sur les rives du Danube.

Première épigraphe : « Il faut concéder à chacun le pouvoir de penser ce qu’il veut et de dire ce qu’il pense. » (Spinoza) Autour de la vieille femme, on ne comprend pas qu’elle soit revenue « dans le trou du cul du monde ». Eux sont restés, fatalistes ; selon Théodora, ils n’ont pas « regardé le fleuve dans sa puissance », ils ont eu « peur des rencontres, des brassages ». Ils se plaignent de la liberté retrouvée après la chute du communisme qui les a appauvris, tandis que d’autres s’enrichissaient « au-delà de tout entendement. »

Théodora n’utilise pas le mot « tsigane » lancé comme une insulte, elle dit qu’ils sont « nègres blancs ou enfants du vent ». « Les femmes tsiganes ne pleurent pas », dit une chanson que lui chantait sa mère. Elle n’a qu’un conseil à donner : « Va comme je l’ai fait, même sans savoir où tu vas. » Aladin, son amour d’adolescence, qui l’a séduite avec son accordéon, est aussi revenu au pays, il y est mort quelques semaines avant qu’elle quitte à son tour son pays d’adoption.

En 1934, l’été de ses quinze ans, son père l’a obligée à épouser Vassili, vingt ans, un dresseur de chevaux réputé. La nuit de noces a été atroce, il l’a prise de force. Ses parents n’avaient pu la dompter, il le ferait, pensaient-ils. Aladin, qui a joué magnifiquement à la fête pour celle qu’il aimait, l’a poussée à s’en aller : « Apprends à lire, à écrire, accorde-toi cette force. Une fois cette indépendance acquise, personne ne pourra te l’enlever. » Quand la belle Théodora danse, avec ses longs cheveux noirs, tous les hommes envient Vassili. Elle voudrait rejoindre Aladin dans sa cabane sur l’Ile aux oiseaux, elle ne peut plus le faire.

Son ventre s’arrondit, son mari est fier du fils à venir, mais une nuit où elle se refuse, il la frappe – elle perd son enfant. Alors elle se décide, apprend à lire et à écrire. Quand Vassili sort de prison (pour des coups de couteau lors d’une bagarre), elle ne lui dit pas tout de suite qu’elle est à nouveau enceinte. Il l’accusera d’attendre l’enfant d’un autre. Elle montre à sa mère le cahier dans lequel elle écrit, mais celle-ci ne sait pas lire et n’a qu’un livre, « la vie » reçue, donnée.

Les paroles de la mère sur son livre de vie sont très belles, hymne à la terre, à l’eau, au vent – « La foulée tsigane est une déambulation infinie ». Le style lyrique porte bien les fulgurances de cette sagesse transmise. Avant d’être publié, le roman La Théo des fleuves (prix des Cinq Continents de la Francophonie 2018) a été diffusé en feuilleton radiophonique sur France Culture en 2010.

« Notre espérance est le flambeau de la nuit : il n’y a pas de lumière éblouissante, il n’y a que des flambeaux dans la nuit. » (Edgar Morin, deuxième épigraphe) Les Tsiganes sont déclarés indésirables, traqués, assassinés. Théodora voit leur campement entouré par la Garde de fer, des balles tirées contre la moindre résistance, la jeune Euphrasia violée par des miliciens, anéantie. Un autre déchire la poitrine de Théodora à coups de lanière, puis jette ses affaires, son cahier au feu. Sa fille Carmen pleure. Les miliciens repartent, divertis.

« Pourquoi ? », « le mot passe de bouche en bouche ». A 22 ans, lors des premières déportations massives, elle s’échappe avec sa fille dans la forêt, trouve de quoi manger ou vole dans les fermes et les champs. Un petit garçon circoncis, Nahum, les y rejoint, il sera son deuxième enfant, s’accrochera à elle jusque dans les camps de travaux forcés, où Carmen meurt. Libérés, ils retrouveront Aladin qui a également connu l’enfer, seul survivant de sa famille. Ils vivent ensemble, puis partent à la capitale. Théodora voudrait enseigner, ne trouve pas de travail, décide de les quitter et de repartir ailleurs.

« Le fond du cœur est plus loin que le bout du monde. » (Proverbe chinois, troisième citation) Le périple de Théodora, vous le découvrirez en suivant le sillage de cette femme rebelle, femme libre, femme-mots, et en particulier sa formidable rencontre avec Joseph, le capitaine du « Sâmaveda », à bord duquel elle rêve de l’accompagner. La Théo des fleuves est une traversée de l’histoire des Roms au XXe siècle, incarnée dans un personnage magnétique.