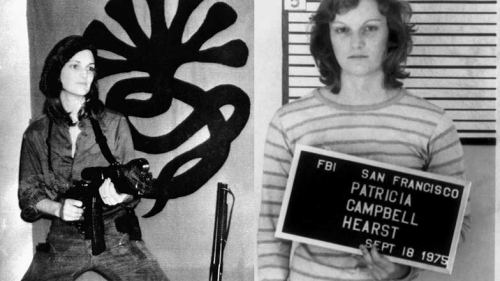

Dans Mercy, Mary, Patty, Lola Lafon a choisi, comme elle excelle à le faire d’un livre à l’autre, un point de vue original pour revenir sur l’histoire de Patricia Hearst, la petite-fille d’un magnat de la presse américaine enlevée en 1974 et passée du côté des révolutionnaires qui l’avaient enlevée. Son titre est calqué sur Mercy Mary Patty, celui de l’essai de Gene Geneva, une prof américaine engagée par l’avocat de la défense au procès de Patricia Hearst ; elle y reliait le cas de « Patty » à ceux de deux autres jeunes filles disparues : Mercy Short en 1690 et Mary Jemison en 1755, qui comme elle s’étaient rebellées contre leur propre camp.

Patricia Hearst (Photos de presse)

Gene Neveva (personnage fictif malgré les apparences) est le « vous » auquel s’adresse la narratrice dès la première phrase : « Vous écrivez les jeunes filles qui disparaissent. » Professeure d’université, Neveva a enseigné deux ans en France dans les Landes (« Modes de vie et culture américaine » au Collège des Dunes). En octobre 1975, elle avait mis une annonce dans deux boulangeries : elle cherchait une « étudiante très bon niveau d’anglais oral et écrit, job temps plein d’une durée de quinze jours. Adultes s’abstenir. »

Un carton plein de coupures de presse à lire, de minicassettes à écouter, dans l’ordre chronologique, pour en faire une synthèse, voilà la tâche de la candidate sélectionnée, bien qu’elle ne sache rien de l’affaire Hearst. « Quinze jours pour trancher, qui est la vraie Patricia, une marxiste terroriste, une étudiante paumée, une authentique révolutionnaire, une pauvre petite fille riche, héritière à la dérive, … » Violette, dix-huit ans, ira travailler tous les jours chez Gene Neveva, accueillie par son chien Lenny, ou plutôt Violaine, prénom improvisé par Violette après une remarque sur son prénom qui ne lui va pas tellement.

Chaque jour, Violaine découvre l’histoire de Patricia, enlevée à dix-neuf ans, de sa famille, de ses ravisseurs de la SLA (« Armée symbionaise de libération »). Elle prend des notes sur son travail et aussi, pour elle-même, sur Gene Neveva, sur ces journées peu ordinaires à parler anglais avec une Américaine excentrique qui ne cesse de remettre en question les réponses et réactions de son assistante, pour l’inciter à réfléchir. Auprès de Gene Neveva, Violaine qu’au lycée on surnomme « la Vierge » respire un autre air. Quand elle rentre chez ses parents, leur conformisme la frappe davantage. Eux trouvent leur fille sérieuse, peut-être pas assez décontractée, ils l’enverront dans une école de secrétariat bilingue.

En plus de rendre compte de leurs travaux et discussions, la narratrice s’interroge aussi sur la relation entre les deux femmes : « L’avez-vous vraiment rencontrée, votre assistante, ou l’avez-vous parcourue et estimée en un clin d’œil tandis que vous dissertiez sur la liberté des femmes ? Bien sûr, en 1975, vous étiez l’adulte, sa supérieure à qui elle ne confiait pas grand-chose. J’ai pour moi l’avantage de ses notes qu’elle m’a confiées et le recul des années passées. »

Curieuse de lire le rapport final, introuvable, de Gene Neveva, et de comprendre les tenants et aboutissants de l’affaire Hearst, la narratrice finit par reprendre des études au Smith College (Northampton, Massachussets), pour suivre les cours de celle qui défend les jeunes filles « chavirées » et la rencontrer. « Il fallait une forme polyphonique où aucune voix ne prendrait le dessus » dit Lola Lafon dans L’Obs. Elle l’a trouvée dans Mercy, Mary, Patty pour raconter, analyser les regards et les discours sur ces kidnappées rebelles et leur liberté.