C’est un roman que je relis chaque fois avec délectation, le chef-d’œuvre d’Alexis Curvers (1906-1992), intitulé d’après une toile de Giorgio de Chirico, Tempo di Roma (1957). Vous avouerai-je n’avoir jamais encore mis les pieds à Rome ? Ce serait mensonge, après y avoir suivi Jimmy, mauvais garçon que la guerre a mené loin de son pays « aux fourneaux astiqués, aux pommes de terre frites et à la bière », échoué par hasard en Italie – « La vie est légère en ce pays. Je fus amoureux de Milan. »

1944. Avec Enrico, le jeune homme que des études d’histoire de l’art ont détourné de la vie d’artiste s’initie aux multiples façons de voler les voyageurs de passage dans une ville où la « furberia » est « un art entre les autres » et « une vertu de l’intelligence ». Mais ses compères allant de plus en plus loin, Jimmy qui était d’accord « pour faire de jolies choses » décide d’en rester là. Quelque temps après, Enrico est arrêté et il lui faut quitter Milan, par prudence. Sa vieille amie Lala, la marquise Mandriolino, « relation d’affaires » et grande protectrice des animaux en tous genres, lui conseille d’aller à Rome. C’est chez elle que Jimmy avait admiré Il tempo di Roma – un signe –, un des rares trésors sauvés de son palais mis en location.

Ambrucci, un voyageur de commerce « depuis peu sur le pavé » accepte de l’emmener sur sa motocyclette, à condition que Jimmy assure en route le vivre et le logement. Délicieux voyage : Ambrucci connaît les étapes agréables, les villages accueillants, il lui montre au passage « les choses qui lui semblaient belles » : « Les meilleurs ponts, les meilleurs aqueducs, les meilleures motocyclettes sont l’œuvre d’un peuple d’artistes, de flâneurs, de joueurs de mandolines. Je n’en suis pas surpris. Mais cela s’ignore chez les barbares, lesquels sont convaincus qu’il est raisonnable de « sacrifier la beauté au pratique », comme on disait chez moi, et vivent par conséquent à la fois dans la laideur et l’inconfort. Pauvres barbares, si contents d’eux-mêmes ! »

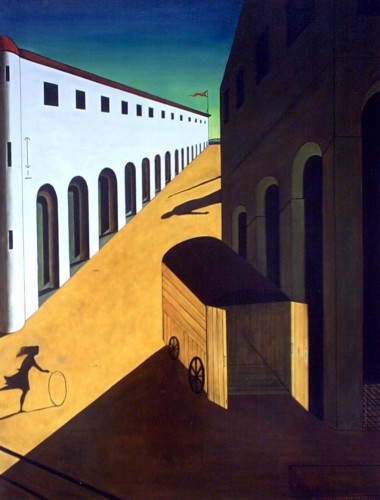

De Chirico, Mélancolie et mystère d’une rue (1914)

faute d’avoir trouvé « Il tempo di Roma », œuvre citée ou imaginaire ?

A Rome, Jimmy se sent d’emblée « dans la capitale, non de l’Italie, mais d’un monde très vieux et très particulier ». Il s’y refait une éducation. Au café où Ambrucci et lui ont bu leur dernier expresso du voyage, Jimmy converse avec un Anglais bavard et amical lorsque son chauffeur de fortune le plante là, en face d’un garage, près de la Porta del Popolo. Sir Craven (surnom dû aux cigarettes que sa famille lui envoie d’Angleterre et qu’il offre à la ronde) lui donne un simple conseil : « Ne sollicitez jamais. Wait and see. »

Jimmy décide de rester dans les parages et ne se risque plus loin que lorsque l’Anglais l’accompagne : celui-ci lui explique la ville, l’esprit des lieux, la beauté des proportions. Le gardien de nuit du garage, sur la recommandation de Sir Craven, lui permet de dormir la nuit sur les coussins d’une Lancia, après le départ des clients. La chance lui sourit bientôt : on cherche quelqu’un qui sache l’allemand pour accompagner trente Zurichois qui disposent d’une seule journée pour visiter Rome en autocar. Comme le « docteur en art et archéologie » a l’air débrouillard, le patron du garage lui donne une cravate et lui promet de faire fortune s’il se révèle un bon guide. L’agence « Roma in un giorno » étant régulièrement débordée, il rêve de lui faire concurrence.

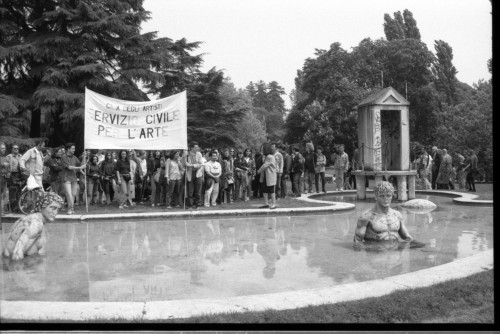

Manifestation pour la restauration de la fontaine Giorgio De Chirico en mai 1994

© Mario Gorni sur Wikimedia Commons

Et nous voilà mêlés à la nouvelle carrière de Jimmy. Places, monuments, palais, fontaines, nous découvrons Rome avec les touristes qu’il promène dans la Ville Eternelle, puis emmène au restaurant de Gino qui l’avait tant charmé, sur le Monte Mario. En repartant, ils ramènent chez elle la servante de l’auberge, Pia, inquiète pour sa « ragazza », sa fille de seize ans dont le père a disparu sur le front russe, Geronima. La jeune fille « à l’air grave, un peu anxieux » va devenir la plus belle obsession du jeune guide. Celui-ci a gagné un toit : on le loge, on lui promet un salaire et une casquette.

« Mais vous n’êtes pas amoureux de Geronima. Vous êtes amoureux de Rome », lui dit souvent Sir Craven – « Il ne savait pas que Rome, pour moi, c’était Geronima. » Quand il la quitte après un rendez-vous, c’est d’ailleurs toujours avec ces mots : « Addio, Roma » et elle répond : « Non, pas comme ça. Arrideverci. »

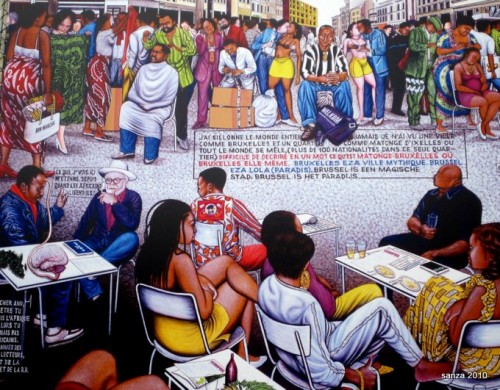

Peu à peu, Jimmy découvre que les Italiens regardent autrement que Sir Craven ou lui : « Ils regardaient Rome et quelque chose au-delà de Rome. Quoi donc ? C’était un mystère. Mais ces regards innombrables avaient suscité la beauté de Rome. Pour répondre à leur muette exigence, l’Italie était devenue la patrie des arts, où tout est spectacle et promesse de spectacle, non seulement les monuments majestueusement assemblés dans les villes, les richesses consacrées qui s’accumulent dans les églises et les musées, mais les masures, les grilles, le crépi de murs, les instruments de travail, les cruches, les paniers, les mouchoirs que les femmes nouent sur leur tête, et jusqu’à cette pompe à essence auprès de laquelle Oreste en salopette, comme un faune gardien d’une source magique, ne se lassait pas de scruter les ténèbres, d’y guetter l’approche du voyageur altéré et ralentissant qui serait peut-être Jupiter en automobile. »

Tempo di Roma est une initiation à la beauté de Rome, à l’amour, à l’art, à la vie. Alexis Curvers décrit avec finesse le sens subtil des distances, des proportions, et aussi les amitiés qui se nouent, les amours qui se cherchent dans ce décor de théâtre. Mais le jeune guide épris de l’Italie reste un étranger, et sa vie errante, après les camps en Allemagne, l’a comme détaché de lui-même, il ne sait plus qui il est – vacance romaine. Sa mère, d’abord inquiète de ne pas le voir rentrer, lui raconte à présent dans ses lettres sa vie nouvelle avec ses locataires, deux Italiens venus chercher du travail dans le Nord.

Quelle surprise le jour où Jimmy reçoit de la surintendance des Beaux-Arts une convocation pour l’examen de guide touristique le mois suivant, un coup de l’agence rivale, c’est sûr ! Sir Craven, furieux contre les intrigants médiocres, l’assure de son soutien et de ses relations. Une autre surprise attend Jimmy place Sant’Ignazio : sa chère Lala, la marquise Mandriolino, « plus belle encore qu’autrefois », y loge désormais chez une comtesse, une amie d’enfance, et cherche des fonds pour créer un ordre religieux qui s’occuperait des animaux.

Fêtes, travail, intrigues, flâneries, le spectacle à Rome est permanent, mais Jimmy a un examen à préparer. A-t-il ses chances ou a-t-on décidé de l’évincer ? Tout finira-t-il par un mariage ? La destinée du jeune amoureux de Roma, dans ce récit daté « Pérouse, 1949 – Tilff, 1956 » où l’ennui n’a aucune place, va connaître encore des rebondissements. Pour des lecteurs curieux et amoureux d’un français à la fois classique et vif, lyrique et plein d’humour, c’est un enchantement.