« Le monde est ennuyé de moy, / Et moy pareillement de luy » : ces vers de Charles d’Orléans cités en épigraphe donnent bien le ton du roman de Michel Houellebecq, prix Goncourt 2010 : La carte et le territoire. Centré sur la vie d’un artiste fictif, Jed Martin, le roman parle aussi d’un certain Michel Houellebecq, écrivain, une vision désenchantée du monde et de l’art contemporain pour toile de fond.

Source : http://jedmartin.fr/cartes.html

Aux prises avec une peinture représentant « Jeff Koons et Damien Hirst se partageant le marché de l’art » qu’il retouche depuis des semaines, Jed Martin a des problèmes de chauffage dans son atelier, « un grenier avec une verrière », comme un an plus tôt, en décembre, quand il peignait son père, « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise ». C’est l’occasion pour l’auteur de décriSre les vicissitudes du dépannage et du quotidien.

Jed et son père, qui a entretemps quitté son pavillon pour une maison de retraite, ont pour habitude d’aller au restaurant ensemble à Noël. Au dessert, le fils annonce une exposition personnelle au printemps. Franz, son galeriste, a suggéré « un écrivain pour le catalogue », Houellebecq par exemple. Son père l’a lu : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. »

Ensuite le récit remonte le temps : les dessins d’enfant de Jed, la baby-sitter, principale compagne de son enfance, son père étant trop occupé par son poste très lucratif de PDG d’une entreprise de construction. Sa mère s’est suicidée juste avant ses sept ans. Quand Jed a décidé de consacrer sa vie à l’art, pour cette « liberté de choix » que son père n’avait plus dans sa profession, il a pensé à son grand-père, qui photographiait des mariages, un artisan.

La découverte de sa chambre photographique a provoqué chez Jed Martin l’abandon du dessin pour « la photographie systématique des objets manufacturés du monde ». Il vit encore dans l’appartement que son père l’a aidé à acheter dans le XIIIe, « pas loin des nouvelles galeries qui s’étaient montées autour du quartier de la Très Grande Bibliothèque ». A la mort de sa grand-mère, ils ont gardé sa maison, Jed s’y sentait bien : « un endroit où l’on pouvait vivre ».

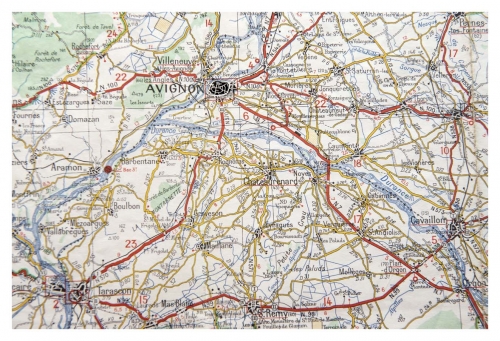

Au retour de l’enterrement, il se passionne pour les cartes Michelin et se met à les photographier avec du nouveau matériel, passant de l’argentique au numérique. Lors du vernissage d’une exposition collective, une jeune femme « fixait son tirage photo avec beaucoup d’attention » – « de très loin la plus belle femme de la soirée ». Quand il lui confie avoir fait plus de huit cents photos de cartes routières, Olga Sheremoyova lui propose un rendez-vous – elle travaille au service de la communication pour Michelin France.

En même temps qu’il devient son amant, Jed entre pour de bon dans le milieu des vernissages, avant-premières et cocktails littéraires, apprend comment s’y comporter de manière appropriée. On le présente à Frédéric Beigbeder, autre écrivain parmi les personnages du roman, qui lui envie la conquête d’Olga. Jed Martin est « lancé ». Son exposition intitulée « La carte est plus intéressante que le territoire » remporte un grand succès. Mais l’entreprise a besoin d’Olga en Russie. Après l’avoir accompagnée à l’aéroport, Jed arrête de photographier des cartes et se tourne à nouveau vers la peinture.

La carte et le territoire raconte une carrière d’artiste, une réussite financière dont Houellebecq l’auteur décrit les ingrédients et les arrangements commerciaux. Puis Houellebecq le personnage est « sauvagement assassiné » dans sa propriété à la campagne et on verra comment le nom de Jed Martin surgira au cours de la difficile enquête sur ce crime. L’art et la mort ont parfois partie liée.

Le titre du roman renvoie bien sûr à la France, à ses villages qui se transforment, à l’exploitation de la « French touch » à des fins touristiques. La carte et le territoire dépeint la société française et, souvent livrées à la solitude, des personnes qui ne vivent que pour leur travail, chacune à leur manière. L’intrusion de personnalités connues, parfois ridiculisées, et de l’auteur même, produit un peu le même effet que les marques citées, certains modèles précis, à la limite du « placement de produits ». J’ai parfois pensé au roman de Perec, Les Choses, cité dans le roman par le personnage Houellebecq, selon qui Perec « accepte la société de consommation ».

Que dire du style ? Il m’a paru prioritairement fonctionnel, recourant aux lettres capitales et aux italiques sans qu’on en perçoive forcément l’intention (si ce n’est pour souligner un lieu commun ou une façon de parler). Dans ses remerciements, l’auteur reconnaît des emprunts à Wikipedia, qui lui avaient été reprochés. Houellebecq évite la phrase musicale ou poétique, ce sont les choses, les faits qui importent, ce qui n’exclut pas des moments de réflexion.