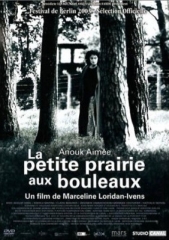

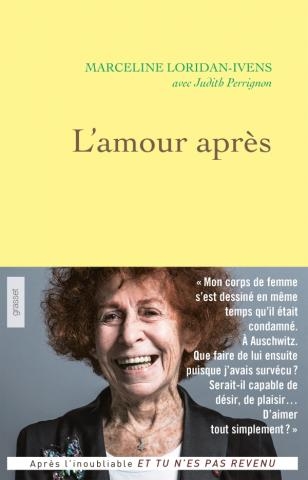

L’avez-vous vue et entendue à La Grande Librairie, Marceline Loridan-Ivens ? Cela valait le coup. Elle y était pour L’amour après, écrit avec Judith Perrignon, lu quasi d’une traite. Actrice, scénariste, réalisatrice de documentaires, cette femme de quatre-vingt-neuf ans y offre le récit de sa vie amoureuse et bien davantage : « Je suis une fille de Birkenau et vous ne m’aurez pas. »

Je n’ai pris aucune note, je l’ai écoutée de bout en bout. Il y a eu beaucoup d’hommes dans sa vie, des rencontres, des mariages, des séparations. Beaucoup de lettres. Elle les a conservées dans une valise, elles lui servent de point d’appui pour raconter ce qu’elle a vécu, comment elle a survécu au camp, aux souffrances d’une famille où certains ont choisi la mort, pas elle, surtout pas. Elle vit, Marceline, avec un numéro de matricule tatoué sur le bras.

Elle boit, elle danse, elle fume, elle aime. Une jeunesse à Saint-Germain-des-Prés, « alors le lieu du mélange, des idées, des lettres, de la musique, des mondains, des égarés » : « Les gens qui traînent se trouvent vite, ils n’ont pas besoin de se donner rendez-vous. » A trente ans, à peine divorcée, c’est là qu’elle va après avoir mené ses enquêtes de psychosociologie (rappelez-vous Les choses de Perec), un travail obtenu grâce à un Juif hongrois réfugié, une connaissance de sa mère.

« Je ne m’habillais pas de noir comme les filles du quartier, j’accentuais le roux de mes cheveux, j’optais pour des robes à couleurs vives, des pantalons, j’avais besoin qu’on me remarque, qu’on m’entoure, qu’on m’accepte, et je demandais à tous les artistes et intellos du périmètre ce que je devais lire. » Dans le récit de Marceline Loridan-Ivens, on croise Freddie, Vladimir, Camille, Merleau-Ponty, Perec (deux lettres citées), Edgar Morin, Simone Veil, Caramel et beaucoup d’autres.

« Aimer quelqu’un, c’est l’aider à vivre. » Pour déchiffrer les lettres sorties de la vieille valise, avec sa mauvaise vue, elle se sert d’une machine, « un bloc de métal froid avec une surface plane et vitrée, une loupe, une lumière puissante, l’écran devant moi qui grossit tout, d’une police à deux décimales. » Ces pages d’un temps « chargé de courrier », pas toujours datées, rappellent le besoin de phrases « amicales, amoureuses, fâcheuses et menteuses ».

« Il nous fallait nous écrire pour raisonner et nous orienter dans ce monde. Nous allions dans les graves du drame, puis dans les aigus du bonheur. Tout est là, dans une valise. Et c’est maintenant que je n’y vois plus grand-chose que je me décide à l’ouvrir. C’est là que surgit l’amour, puisqu’il faut bien qu’on en parle, là que commence le ballet des hommes qui a chassé le nom de mon père de mon état civil. »

Marceline porte le nom de Francis Loridan, son premier mari, ingénieur en construction, et celui de Joris Ivens, un réalisateur hollandais, trente ans de plus qu’elle, épousé en 1963 – « Faire l’amour n’était qu’une composante parmi d’autres de notre amour. Mon corps n’était plus un enjeu enfin. Et doucement, à ses côtés, la jeune femme et la survivante ne firent plus qu’une seule. »

Une psychanalyste à qui elle avait demandé un jour si elle avait besoin d’une thérapie lui avait répondu : « Non, fais des films, ne t’occupe pas du reste, ta force créatrice te suffit. » Formidable Marceline. Dans L’amour après, elle nous communique son « incroyable force vitale » (CultureBox).

« Quitter la province pour aller à Moscou est en quelque sorte naturel et raisonnable et c’est un phénomène de masse : dans notre ville, il n’y a presque personne entre vingt et quarante ans, sauf ceux qui restent plantés avec une bière au milieu de la rue. Quitter Moscou pour la province, au contraire, c’est un acte singulier, peu reproductible ; et c’est là son défaut si on le considère avec les yeux d’un Occidental pour qui la reproductibilité est la meilleure preuve d’existence, et pour qui le marginal est le plus souvent un raté. »

« Quitter la province pour aller à Moscou est en quelque sorte naturel et raisonnable et c’est un phénomène de masse : dans notre ville, il n’y a presque personne entre vingt et quarante ans, sauf ceux qui restent plantés avec une bière au milieu de la rue. Quitter Moscou pour la province, au contraire, c’est un acte singulier, peu reproductible ; et c’est là son défaut si on le considère avec les yeux d’un Occidental pour qui la reproductibilité est la meilleure preuve d’existence, et pour qui le marginal est le plus souvent un raté. »