Dès le début de L’Africain, cela se produit avec certains livres, on sent qu’on entre de plain-pied chez un grand écrivain. Le Clézio a reçu le prix Nobel de littérature – ce n’est pas cela, mais un ton, un style. Il a écrit ce « petit livre » (une centaine de pages) à la mémoire de son enfance, de son père surtout : un retour en arrière pour « recommencer, essayer de comprendre ». Quand son père, retraité, est revenu vivre avec eux en France, il a découvert que « c’était lui l’Africain. »

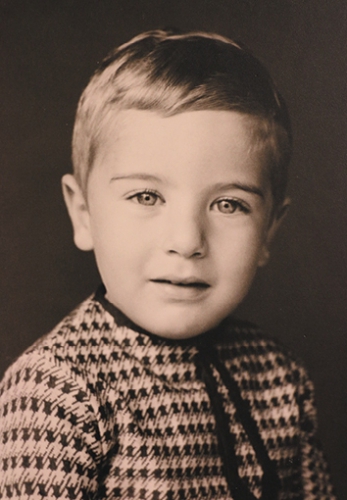

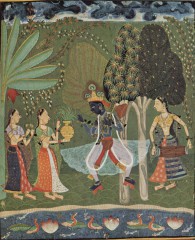

Banso (photo provenant des archives de l’auteur)

Le Clézio a longtemps ignoré ou évité son propre visage, les miroirs, les photos. Le corps, celui des autres, le sien, ne lui est vraiment apparu que vers l’âge de huit ans, quand avec sa mère et son frère, il a vécu avec son père médecin en Afrique de l’Ouest, au Nigeria, dans une région où ils étaient les seuls Européens parmi les Ibos et les Yoroubas. « En Afrique, l’impudeur des corps était magnifique. Elle donnait du champ, de la profondeur, elle multipliait les sensations, elle tendait un réseau humain autour de moi. »

A Ogoja, « le présent africain effaçait tout ce qui l’avait précédé » : la guerre (Le Clézio est né en 1940), le petit appartement de Nice où ils vivaient, sa mère, son frère et lui, confinés avec les grands-parents. L’enfant découvre une vie « sauvage, libre, presque dangereuse », sans école ni club. « Désormais, pour moi, il y aurait avant et après l’Afrique. »

Devant la case et le jardin « commençait la grande plaine d’herbes qui s’étendait jusqu’à la rivière Aiya ». Les deux garçons font connaissance avec la discipline inflexible de leur père matin et soir – seul médecin dans un rayon de soixante kilomètres. Après les leçons données par leur mère, ils explorent en toute liberté la savane, démolissent les termitières, apprennent à se protéger des fourmis rouges, des scorpions, des vagues d’insectes nocturnes.

Le père est arrivé en Afrique en 1926, d’abord médecin sur les fleuves en Guyane pendant deux ans, puis « en brousse » jusque dans les années 50. En 1948, quand sa famille vient le rejoindre, c’est un homme usé, vieilli prématurément, irritable, amer. La guerre l’a séparé de ses proches. Après ses études de médecine tropicale à Londres, il avait demandé son affectation au ministère des Colonies. Orgueil ? goût de l’aventure ? Le Clézio tente de comprendre ce père tout en « raideur britannique » qu’il affuble de lorgnons – sans doute plutôt de fines lunettes rondes comme en portait Joyce.

La vie avec son père met fin au « paradis anarchique » des premières années auprès de ses grands-parents et de sa mère, qui, elle, est « la fantaisie et le charme ». En même temps cessent ses crises de rage et ses migraines d’enfant aux cheveux longs « comme ceux d’un petit Breton », aussitôt coupés : « L’arrivée en Afrique a été pour moi l’entrée dans l’antichambre du monde adulte. »

L’écrivain remonte le temps : son père mauricien a quitté l’île « après l’expulsion de sa famille de la maison natale » à Moka, décidé à ne plus jamais y revenir. Etudiant boursier à Londres, il fréquentait un oncle à Paris et sa cousine germaine, qu’il épouserait. Détestant le conformisme et l’atmosphère coloniale, il a choisi de mener parmi les Africains la guerre aux microbes et au manque d’hygiène.

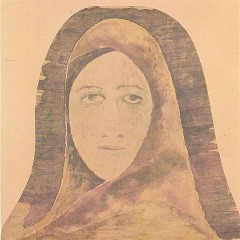

Au début du livre, qui contient une quinzaine de photos d’archives, se trouve une carte de Banso (Cameroun) où ce père médecin a indiqué les distances entre les villages non en kilomètres mais en jours et heures de marche. Le Clezio suit ses traces de Georgetown à Victoria, à Bamenda, à Banso où son père arrive en 1932 pour y créer un hôpital. Pendant plus de quinze ans, il exerce dans ce pays prospère d’agriculteurs et d’éleveurs. Ses parents y vivent heureux, sa mère accompagne son père à cheval, c’est pour eux le « temps de la jeunesse, de l’aventure ».

« Ogoja de rage » : ce titre de chapitre annonce la cassure de la guerre qui les sépare. Sa mère rentre en Bretagne pour accoucher en 1938, son père retourne en Afrique après son congé, juste avant la déclaration de guerre. Sans nouvelles d’eux, tentant en vain de les rejoindre, il reste piégé à Ogoja, poste avancé de la colonie anglaise, dans une maison moderne où on étouffe l’après-midi. Une Ford V8 au lieu d’un cheval, trop de malades à l’hôpital pour pouvoir écouter et parler, une atmosphère de violence en place de la douceur et de l’humour rencontrés jusqu’alors, « la désespérante usure des jours » à côtoyer la souffrance et l’agonie – « Quel homme est-on quand on a vécu cela ? »

Le Clézio a manqué le rendez-vous avec ce père taciturne, autoritaire, brutal, « presque un ennemi ». Tout en allant ici à sa rencontre, il prend conscience de ce qu’il doit à l’Afrique où il a été conçu. Lisez L’Africain, où l’écrivain explore une part intime de lui-même.