Souvent c’est après avoir lu quelques œuvres d’un écrivain que vient l’envie d’explorer ses textes autobiographiques. Cette fois, j’ai fait l’inverse en lisant Du côté de Castle Rock d’Alice Munro (The View from Castle Rock, 2006, traduit de l’anglais (Canada) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso), prix Nobel de littérature 2013.

J’espérais y faire directement connaissance avec l’auteure, mais l’avant-propos annonce « l’histoire d’une branche de (sa) famille, dont le nom est Laidlaw » (le genre de recherches que la nouvelle loi belge sur le nom de famille va compliquer). « Des histoires familiales », précise Alice Munro, née Alice Ann Laidlaw, pas de véritables mémoires mais des histoires « qui accordent plus d’attention à la vérité d’une vie que ne le fait d’ordinaire la fiction. »

La première partie explore les origines écossaises : la vallée de l’Ettrick, au sud d’Edimbourg, l’a déçue au premier abord quand elle s’y est rendue, jusqu’à ce qu’elle trouve dans le cimetière la pierre tombale de William Laidlaw, dit « Will O’Phaup », son « ancêtre direct, né à la fin du XVIIe siècle » et l’épitaphe composée par son petit-fils James Hogg.

Munro suit la piste des « bergers d’Ettrick » jusqu’au grand voyage en bateau vers Nova Scotia, la Nouvelle-Ecosse, reconstitué grâce au journal de la traversée tenu par l’un des émigrants. On se perd un peu entre les générations, mais le destin des personnages prend forme. « A l’exception du journal de Walter et des lettres, l’histoire est tout entière de mon invention. La découverte de Fife du haut de Castle Rock est relatée par Hogg, elle doit donc être véridique. »

« Chez nous », la deuxième partie, m’a davantage intéressée. Cette fois, Alice Munro raconte ses propres souvenirs. De Dahlia Newcombe, « la meilleure joueuse de l’équipe de basket » au lycée, avec qui elle découvre la réalité des familles qui subissent la violence d’un père. De Russell Craik, le joueur de trombone (toute sa famille est à l’Armée du Salut), qui l’a surprise un jour où elle s’était couchée sous un gros pommier en fleur « pour le regarder par en dessous ».

Puis vient l’évocation de sa propre famille, des grands-parents, des parents, de son père surtout. Peu à peu, c’est sa jeunesse qu’Alice Munro revisite et, à travers ses histoires, la fille née dans l’Ontario qui aime observer les choses et les gens. « A cet autoportrait de l’écrivaine en jeune fille passionnée autant qu’empêchée, entravée, l’ancrage généalogique, mais aussi géographique, donne une superbe profondeur méditative – plus qu’une gravité, une dimension métaphysique, aussi discrète qu’évidente et tangible, qui est la marque de toute l’œuvre d’Alice Munro » écrit Nathalie Crom dans Télérama.

Du côté de Castle Rock se termine en 2004, quand un examen médical amène l’écrivaine à éprouver d’une autre manière ces liens si particuliers que les vivants ont avec les morts. Pour Alice Munro, les cimetières sont des lieux qui permettent de renouer avec ceux qui nous ont précédés.

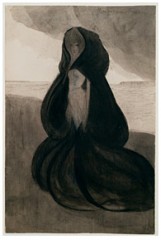

Andreas Vartdal, Portrait d’Alice Munro (2012)

Veuve depuis l’an dernier de son second mari, et de santé fragile, à 82 ans, l’écrivaine s’est fait représenter par une de ses filles à Stockholm pour recevoir le prix Nobel en décembre 2013. Au lieu du discours habituel, une vidéo d’une demi-heure a été projetée, où « la souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine » (dixit le comité Nobel), se confie, chez elle ou dans la librairie qu’elle a fondée avec son premier mari en 1963 : Munro’s Books (Victoria, Colombie Britannique).

« Si j’ai commencé par écrire des nouvelles, c’est parce que ma vie ne me laissait pas assez de temps pour édifier un roman et, après, je n’ai plus jamais changé de registre. » (Alice Munro) La prochaine fois que je la lirai, ce sera donc de la fiction, un recueil de nouvelles, promis.