Une illustration pleine page m’a retenue un long moment dans Rose de Pastoureau : selon le titre de la notice, une « Abstraction lyrique en rose, beige et bleu » de Richard Diebenkorn (1922-1993). J’y vois aussi de l’orange, du jaune, du blanc, du vert foncé… Diebenkorn ? Un nom jamais entendu, pour ma part. Voici la peinture et la légende, pour commencer.

© Richard Diebenkorn, Berkeley No. 8, 1954, huile sur toile, 175.6 x 150.2 cm.

Raleigh (USA), North Carolina Museum of Art

« Très connu aux Etats-Unis, Richard Diebenkorn (1922-1993) l’est beaucoup moins en Europe. Grand coloriste, il est passé de la figuration à l’expressionnisme abstrait, puis finalement à l’abstraction géométrique. Le succès de sa prolifique série intitulée Ocean Park était tel dans les années 1970-1980 qu’il vendait certains de ses tableaux avant même de les avoir peints. »

Selon Wikipedia, le peintre américain a commencé sa série Ocean Park en 1967 et l’a poursuivie pendant dix-huit ans. Fondées sur le paysage qu’il voyait par la fenêtre de son atelier, ce sont de grandes compositions abstraites « nommées d’après une communauté à Santa Monica où il a eu son atelier un temps ». Or la peinture ci-dessus, renseignée par erreur dans l’album sous le titre Ocean Park n° 135, date de 1954. Je l’ai retrouvée en ligne sur le site du North Carolina Museum of Art sous le titre Berkeley No. 8 (Berkeley, Californie, où il a vécu de 1955 à 1966).

© Richard Diebenkorn, Femme sur un porche, 1958, huile sur toile, 182.9 x 182.9 cm.

Musée d’art de la Nouvelle-Orléans. © Fondation Richard Diebenkorn

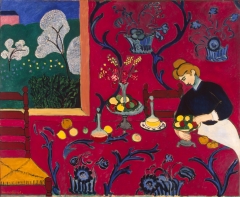

Il était alors un peintre figuratif important, un des représentants de l’École de la Baie de San Francisco. D’abord passionné par Hopper, il a combiné la manière de Matisse à l’expressionnisme abstrait, Un de ses anciens élèves à l’UCLA a témoigné en 2016 sur « Ce que Diebenkorn et Matisse [lui] ont appris sur le dur labeur de la création artistique » dans un article que je vous recommande, en voici un extrait (en traduction).

« L’un de ses sujets de prédilection était Henri Matisse. Il avait une grande affiche de la Vue de Notre-Dame de Matisse positionnée sur le mur près des immenses fenêtres donnant sur la plage et l’océan Pacifique à quelques pâtés de maisons. Quand je me souviens de son atelier, je me souviens avoir pensé qu’il verrait l’affiche et la lumière atmosphérique de l’océan en même temps. » (Elyn Zimmerman)

A gauche : Henri Matisse, Vue de Notre-Dame,1914, huile sur toile, 147,3 x 94,3 cm.

MOMA, New York © Succession H. Matisse

A droite : Richard Diebenkorn, Ocean Park #79, 1975, huile et fusain sur toile, 236.2 × 205.7 cm,

Philadelphia Museum of Art, © the Richard Diebenkorn Foundation

Le premier livre sur Matisse acheté par Diebenkorn en 1954 était Matisse : His Art and His Public (1951) d’Alfred H. Barr Jr. Deux œuvres de Matisse ont exercé une influence déterminante sur les toiles dites Ocean Park de Richard Diebenkorn : Fenêtre ouverte, Collioure et Vue de Notre-Dame, qu’il a vues à Los Angeles en 1966.

En 2017, le Musée d’art moderne de San Francisco (SFMOMA) a présenté une exposition « Matisse / Diebenkorn », la première sur le dialogue profond entre le peintre américain et le peintre français qui l’inspirait. Elle rassemblait 40 œuvres de Matisse et 60 de Diebenkorn, révélatrices des liens entre eux, que ce soit par le sujet, le style, la couleur ou la technique. Sur le site du musée, vous pouvez voir quelques-unes de ces peintures en duo et leur présentation par les deux commissaires de l’exposition.

A gauche : Henri Matisse, Poissons rouges et Palette,1914, huile sur toile, 147,3 x 94,3 cm. MOMA, New York © Succession H. Matisse

A droite : Richard Diebenkorn, Urbana #6, 1953, huile sur toile, 175.9 × 147.32 cm..

Modern Art Museum of Fort Worth © the Richard Diebenkorn Foundation

« Un excellent exemple serait Poissons rouges et palette de Matisse (1914) et Urbana #6 de Diebenkorn (1953) », note Janet Bishop. « Je l’aime parce qu’il y a une relation si claire entre les deux peintures dans la palette et dans la structure. Et si vous regardez la façon dont Diebenkorn a animé sa composition avec des taches rouges au milieu du champ noir, il est facile de voir un lien avec les poissons de Matisse, même si les taches ne sont pas censées être de vrais poissons. Matisse a peint en grande partie dans une veine figurative, mais vous voyez certainement l’influence dans les périodes abstraites de Diebenkorn également. Dans Urbana #6, il a pris plusieurs aspects du Matisse et les a fait siens. » (SFMOMA)

Un autre article intéressant, si cela vous tente, est accessible sur le site d’APARENCES (Histoire de l’art et actualité culturelle), également illustré. Enfin, la Fondation Diebenkorn, qui projette de montrer toute la production du peintre en ligne, permet de visionner ses œuvres rassemblées par type et par sujet, un catalogue formidable pour qui s’intéresse à ce peintre qui n’a pas révolutionné l’histoire de l’art, mais a été « capable de combiner avec succès des influences aussi diverses que l’Expressionnisme abstrait, le Color Field Painting et toute l’histoire de la « belle peinture » européenne. » (Aparences.net)

« L’image vibrante présente des objets de l’atelier de l’artiste ainsi que des fruits, qu’Henri Matisse (et Paul Cézanne avant lui) aimait peindre. Mais conformément à la sensibilité sans chichis de l’artiste américain, l’arrangement librement peint de Diebenkorn est beaucoup moins posé, presque aléatoire. Et Diebenkorn inclut presque comiquement non seulement une orange, mais aussi une peau d’orange, ainsi qu’un citron brun et pourri (deux éléments qu’il aimait tellement qu’il les peignait à nouveau). Nous avons également aimé la vue originale d’en haut et la façon dont le magnifique vert d’eau et blanc du tissu rayé – une partie de l’un des couvre-lits d’enfance de Diebenkorn – anime le tableau comme le font les textiles dans tant de toiles de Matisse. »

« L’image vibrante présente des objets de l’atelier de l’artiste ainsi que des fruits, qu’Henri Matisse (et Paul Cézanne avant lui) aimait peindre. Mais conformément à la sensibilité sans chichis de l’artiste américain, l’arrangement librement peint de Diebenkorn est beaucoup moins posé, presque aléatoire. Et Diebenkorn inclut presque comiquement non seulement une orange, mais aussi une peau d’orange, ainsi qu’un citron brun et pourri (deux éléments qu’il aimait tellement qu’il les peignait à nouveau). Nous avons également aimé la vue originale d’en haut et la façon dont le magnifique vert d’eau et blanc du tissu rayé – une partie de l’un des couvre-lits d’enfance de Diebenkorn – anime le tableau comme le font les textiles dans tant de toiles de Matisse. »