Quelle distance entre le jeune Nicolas Irténiev d’Enfance. Adolescence. Jeunesse (traduit du russe par Sylvie Luneau) et le vieux Tolstoï connu pour ses engagements humanistes ! Voilà qui illustre bien l’évolution de sa personnalité, à contre-courant, comme l’a décrite Dominique Fernandez dans Avec Tolstoï.

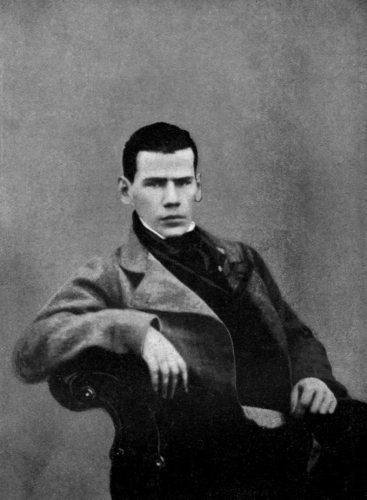

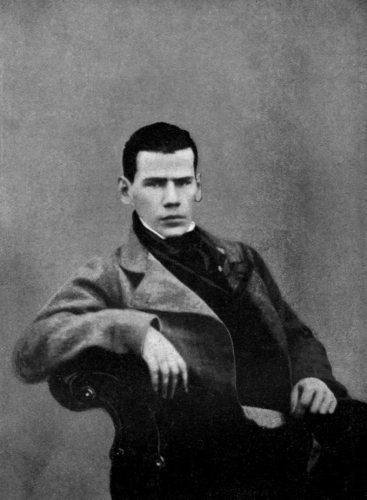

Tolstoï à vingt ans (Lev Nikolayevich Tolstoy, 1848)

Avec son ami Dmitri, « le merveilleux Mitia », une rencontre racontée dans Adolescence, les échanges de « pensées vertueuses » continuent, pensées que Nicolas sait très éloignées de la vie qu’il mène en réalité, « mesquine, confuse et oisive ». A l’approche de ses seize ans, il en a pris conscience et veut désormais « appliquer ces pensées à [sa] vie ».

Les premiers signes du printemps, comme porteurs d’un message « de beauté, de bonheur, de vertu », le distraient des révisions avant les examens d’entrée à l’Université et l’attirent à la fenêtre. Il prend mille résolutions, rêve d’aimer et d’être aimé, de devenir riche et célèbre, rêves mêlés au dégoût de lui-même et au repentir.

Avant Pâques, toute la famille se confesse, en commençant par son père qui se montre très gai avec ses enfants : il a beaucoup gagné au jeu cette année-là et s’est fait faire un costume à la mode. Nicolas est heureux de se sentir lavé de ses péchés, mais, saisi de scrupules, il se rend au monastère le lendemain matin pour compléter sa confession – « pour la première fois de [sa] vie seul dans la rue ».

Malgré ses bonnes intentions, il remet sans cesse l’écriture de ses « règles de vie », peine à se concentrer sur un livre, ne tient pas en place. L’émotion du premier examen à l’Université est surtout liée au plaisir d’être en habit pour la première fois et de porter des vêtements « dernier cri et de la meilleure qualité ». Quelle déception de ne pas attirer l’attention au milieu de centaines de jeunes gens en uniforme ou en habit ! Nicolas reçoit la meilleure note en histoire et aussi en mathématiques, sur un point qu’il ne maîtrisait pas, mais que Dmitri venait juste de lui expliquer. En latin, ce ne sera pas brillant mais « passable ».

« Je suis une grande personne » : un magnifique uniforme, de l’argent, un cocher, un cheval bai et un « drojki » à sa disposition font le bonheur de Nicolas qui se réjouit d’être sur le même pied que son frère Volodia et l’imite en faisant quelques achats futiles. Nicolas et Dmitri se rendent dans le bel appartement de Doubkov, l’ami de Volodia, avant de dîner tous ensemble au restaurant en l’honneur de Nicolas, qui s’enivre et se comporte stupidement.

Dès le lendemain, le jeune étudiant a des devoirs à remplir : faire des visites (son père lui en a fait la liste), en particulier au riche prince Ivan Ivanovitch. Il vient d’apprendre qu’il fait partie de ses héritiers et cela le met mal à l’aise. Obsédé par l’impression qu’il donne en société, il joue un rôle et observe les comportements. Puis il se rend quelques jours dans la famille de Dmitri, à la campagne, averti par son ami des caractères de sa mère, de sa tante, de sa sœur Varenka et de la « petite rousse », une « demoiselle entre deux âges » qui vit avec eux et dont Dmitri fait grand cas, ce qui inquiète sa mère.

Nicolas, qui pense beaucoup à l’amour, fait connaissance avec les Nekhlioudov et retombe dans ses travers : tantôt discutant avec les dames, tantôt silencieux, tantôt se ridiculisant à paraître intelligent et original, à mentir même. Il essaie de comprendre l’amour de Dmitri pour la petite femme qu’il trouve quelconque, s’interroge sur ses propres sentiments envers Sonia, son amour d’enfance qu’il a revue, et envers Varenka, qui lui plaît aussi.

Chez lui, les filles sont méprisées, comme si on ne pouvait discuter avec elles de quoi que ce soit. Mais elles jouent du piano, et Nicolas s’y met aussi, après la visite d’un voisin passionné de musique – serait-ce « un moyen de charmer les jeunes filles » ? Il lit des romans français et se retrouve dans les personnages, veut être « passionné ».

Une notion l’obsède. Il classe les gens en « comme il faut » et « pas comme il faut ». Ses critères ? Bien prononcer le français, des ongles impeccables, « l’art de saluer, de danser et de faire la conversation », un air « d’ennui distingué et méprisant ». S’y ajoutent des codes d’élégance vestimentaire. Alors que Nicolas se sait inapte à remplir ces conditions, le « comme il faut » l’obsède et il envie aux autres, à son frère, leur aisance en toutes circonstances.

Quel contraste avec le récit d’une journée dehors à la campagne dans le chapitre XXXII, « Jeunesse » – un chapitre dont Tolstoï était « particulièrement content » (Sylvie Luneau), – à contempler la nature et à se sentir envahi par la même « force vitale », si heureux près des vieux bouleaux ! Puis ce sera le remariage inattendu de son père, l’université, les affaires de cœur, les plaisirs mondains : le jeune Nicolas se disperse, au risque de perdre sa voie.

« Je m’efforçais de paraître passionné, m’extasiais, poussais des exclamations, faisais des gestes dramatiques lorsque quelque chose me plaisait soi-disant beaucoup et, en même temps, je tâchais de paraître indifférent à tous les événements extraordinaires que je voyais ou qu’on me racontait ; je voulais me donner l’apparence d’un être méchant et ironique, pour qui il n’y avait rien de sacré, mais aussi celle d’un subtil observateur ; je tâchais de paraître logique dans tous mes actes, ponctuel et précis dans ma vie tout en méprisant ce qui était matériel. Je peux dire hardiment que j’étais bien mieux en réalité que l’être bizarre pour lequel j’essayais de me faire passer ; et cependant les Nekhlioudov m’aimaient tel que je faisais semblant d’être et, pour mon bonheur, ne se laissaient pas prendre, je crois, à ces faux-semblants. »

« Je m’efforçais de paraître passionné, m’extasiais, poussais des exclamations, faisais des gestes dramatiques lorsque quelque chose me plaisait soi-disant beaucoup et, en même temps, je tâchais de paraître indifférent à tous les événements extraordinaires que je voyais ou qu’on me racontait ; je voulais me donner l’apparence d’un être méchant et ironique, pour qui il n’y avait rien de sacré, mais aussi celle d’un subtil observateur ; je tâchais de paraître logique dans tous mes actes, ponctuel et précis dans ma vie tout en méprisant ce qui était matériel. Je peux dire hardiment que j’étais bien mieux en réalité que l’être bizarre pour lequel j’essayais de me faire passer ; et cependant les Nekhlioudov m’aimaient tel que je faisais semblant d’être et, pour mon bonheur, ne se laissaient pas prendre, je crois, à ces faux-semblants. »