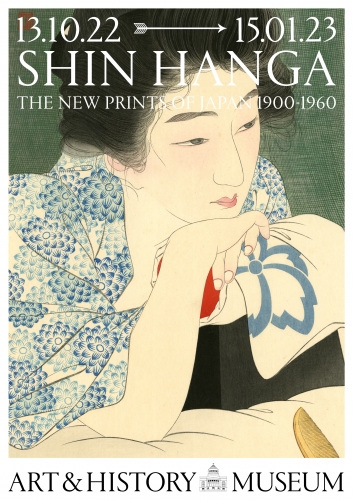

Amateurs d’estampes et curieux d’art, ne manquez pas la nouvelle exposition du musée Art & Histoire au Cinquantenaire : « Shin Hanga. Les estampes modernes du Japon 1900-1960 ». La belle affiche est signée Torii Kotondo, moins connu que les grands noms de l’ukiyo-e (Utamaro, Hokusai, Hiroshige) à qui la première salle rend hommage. Les œuvres des artistes modernes valent la découverte : plus de deux cents estampes, issues de collections privées néerlandaises et de celles du Musée.

Torii Kotondo (1900-1976), Cheveux du matin (détail), 1931,

48 × 29,5 cm © Collection particulière, Pays-Bas

Le dessin de Cheveux du matin ou Asanegami, mot qui « évoque l’image d’une femme allongée sur son lit, pensant à son bien-aimé » a été jugé « trop voluptueux » (des cheveux trop décoiffés) et l’impression interrompue par les autorités, les invendus saisis, en faisant une des estampes shin hanga les plus rares. (Citations extraites du Guide du visiteur ou des notices du musée.)

Takahashi Hiroaki (Shōtei) (1871-1945), Bateau sur une rivière par temps de neige,

13,4 × 36,5 cm © MRAH – JP.06147

C’est l’intérêt croissant des Occidentaux qui a poussé un jeune éditeur, Watanabe Shōzaburō (1885-1962) – son petit-fils a prêté des œuvres de sa collection – à imprimer des reproductions de qualité des estampes anciennes et à créer des shin hanga (ou nouvelles images) sur du papier de haute qualité, d’un format un peu plus grand, avec des pigments plus raffinés. Un produit de luxe faisant appel aux meilleurs artisans selon la technique traditionnelle : dessinateur, graveur, imprimeur, éditeur. (Une salle est consacrée aux étapes de ce travail, avec une vidéo sur la xylogravure ou gravure sur bois.)

Friedrich (Fritz) Capelari (1884-1950), Femme tenant un chat noir, 1915,

21 × 31,5 cm © S. Watanabe Color Print Co.

Les premières estampes de ce nouveau style sont étroites (horizontales ou verticales), comme Bateau sur une rivière par temps de neige. On les vend dans les boutiques de souvenirs à une clientèle étrangère. En 1915, Watanabe voit une exposition d’aquarelles de l’Autrichien Fritz Capelari, il décide d’éditer douze de ses œuvres, puis d’autres du Britannique William Bartlett : les deux artistes correspondent au nouveau style qu’il recherche.

Charles William Bartlett (1860-1940), Kyoto, 1916 © Collection Scholten

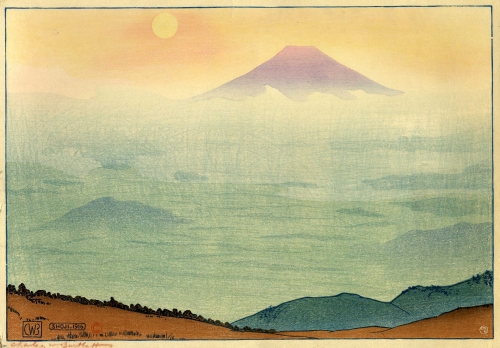

L’irrésistible Femme tenant un chat noir est la première des dix estampes de l’exposition dont le numéro est accompagné d’une fleur stylisée : « invitation à regarder plus intensément ». Dans le Guide, un petit texte attire l’attention sur le sujet, les détails, les couleurs – une bonne idée pour aider à prendre le temps d’observer et de recevoir. De Bartlett, une vue animée de Kyoto montre le passage de personnages sur un pont – remarquez qu’il y a plus d’enfants dans cette scène qu’on ne le pense au premier abord. Tous les âges sont représentés. Le mont Fuji vu depuis le lac Shoji aborde ce thème traditionnel d’une manière nouvelle, dans de très belles nuances de couleur.

Charles William Bartlett (1860-1940), Le mont Fuji vu depuis le lac Shōji, 1916,

28 × 39 cm © S. Watanabe Color Print Co.

« Portraits de femmes avant 1923 » montre une magnifique série de « jolies femmes ». Les artistes japonais du XXe adoptent la manière occidentale du portrait d’après modèle dans leur atelier. Ce ne sont plus des courtisanes ou geishas célèbres, mais des « beautés songeuses » représentées dans l’intimité, sortant du bain ou se maquillant. Le raffinement technique est admirable, les teintes subtiles des carnations exigent un grand savoir-faire des imprimeurs qui utilisent un papier très épais absorbant bien les couleurs.

Hashiguchi Goyō (1881-1921), Femme peignant ses cheveux, 1920,

44,6 × 34,5 cm © Collection particulière, Pays-Bas

Femme peignant ses cheveux de Hashiguchi Goyo est « une des œuvres emblématiques de l’estampe moderne au Japon ». L’étude au crayon exposée à côté permet d’observer à quel point le travail de gravure et d’impression donne vie au dessin. Le rendu des tissus aussi est remarquable, par exemple dans Femme en long vêtement de dessous, « grâce à un gaufrage en relief minutieux ». Impossible de tout montrer, comme cette femme en rouge de profil de Devant le miroir ou Après le bain d’Ito Shinsui, autre grand collaborateur de Watanabe.

Hashiguchi Goyō (1881-1921), Femme en long vêtement de dessous, 1920

© Collection Scholten

Viennent ensuite des « Paysages avant 1923 », soit avant le terrible tremblement de terre survenu cette année-là sur l’île principale du Japon, détruisant Tokyo et Yokohama. Du même Shinsui sont exposées Huit vues d’Omi, près de Kyoto. Cette série ne reprend pas les conventions traditionnelles, ce sont des paysages intimes centrés sur les conditions atmosphériques, la lumière, sans personnages (cliquer sur la photo pour agrandir).

Itō Shinsui (1898-1972), Huit vues d'Ōmi, 1917

© Collection particulière, Pays-Bas

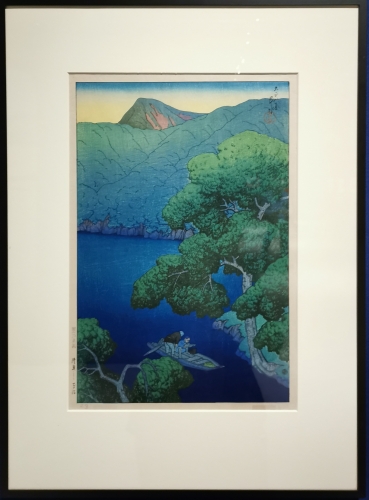

Le pin à Karasaki (35G) nous met au pied d’un arbre ancien géant dont certaines branches sont soutenues, mais qui se développe librement. Derrière lui, les teintes du ciel se transforment très doucement. Les gorges de Tsuta, Mutsu de Kawase Hasui attirent par les bleus et les verts intenses (j’ai appris que le vert est une nuance du bleu pour les Japonais), et puis on remarque la barque des pêcheurs.

Kawase Hasui (1883-1957), Les gorges de Tsuta, Mutsu, 1919

© Collection Scholten

Je n’en suis qu’au tiers du parcours. La suite ? « Portraits de femmes après 1923 », « Portraits d’acteurs », « Fleurs et oiseaux », « Modernité », « Paysages après 1923 ». Comptez au moins deux heures pour visiter cette superbe exposition qui mérite une seconde visite si l’on souhaite prendre le temps de tout bien regarder. « Shin Hanga. Les estampes modernes du Japon 1900-1960 » : à voir jusqu’au 15 janvier 2023.