En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

En ce mois de novembre, les commémorations de la Grande Guerre battent leur plein en Belgique, dans toutes les régions du pays. Linda Van der Meeren montre en ce moment au Kruispunt à Denderleeuw (Flandre-Orientale) « 100 werken voor 100 jaar oorlog » (100 œuvres pour 100 ans de guerre) dans le cadre d’une exposition sur « La guerre et ses héros », du 9 au 16 novembre.

Linda et la guerre – par où commencer ? J’ai raconté ici l’histoire d’Hilaire Gemoets, notre oncle, héros de la Résistance fusillé le 3 septembre 1944, ma mère cachée pour échapper à la Gestapo, mon grand-père à Buchenwald. Chaque année à cette date – ce fut particulièrement touchant et solennel septante ans après –, une double cérémonie rend hommage à Hilaire et à la Résistance au monument de Webbekom (près du champ où il a été abattu) puis au cimetière d’Assent. Ma cousine Linda y prend la parole au nom de notre famille maternelle, très touchée de cette fidélité de tant de participants au devoir de mémoire.

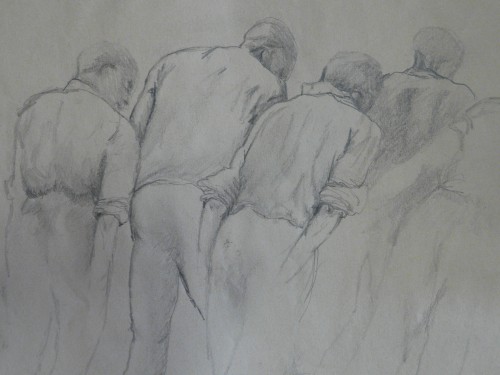

“Ceux de 14” (détail) © Linda Van der Meeren

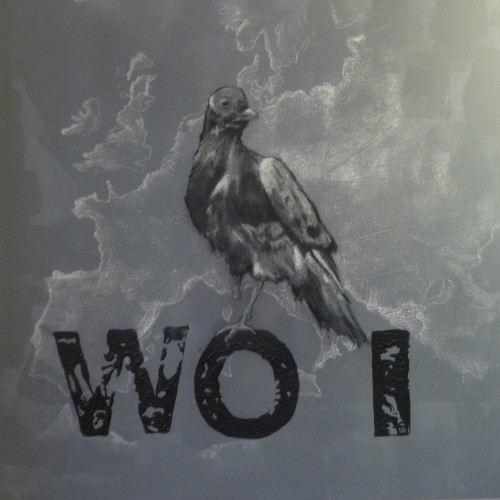

L’histoire et la création mêlées font l’originalité de cette double exposition qui montre des documents, des objets d’époque – issus de la formidable collection de Lorenzo De Prez, du Cercle d’Iddergem – et des toiles, des dessins de Linda Van der Meeren inspirés principalement par la première guerre mondiale (WO I). Si vous lisez le néerlandais, je vous invite à découvrir l’entretien qu’elle a accordé au journal De Schakel pour expliquer son parcours artistique et, sur le site de l’artiste, son texte intitulé « Waarom gepassioneerd door oorlogshelden ? » (Pourquoi cette passion pour les héros de guerre ?)

A l’entrée, près d’une toile aux coquelicots, un stéréoscope en bois d’époque permet de visionner des vues de la guerre 1914-18 en relief : des photographies prises sur le front montraient ainsi au grand public la réalité vécue par les soldats, la vie dans les tranchées. L’une d’elles montre des hommes s’affairant non loin d’un soldat qui a perdu ses jambes. Terrible.

La guerre, c’est le sujet que Linda Van der Meeren a choisi pour son travail de fin d’études à l’Académie des Beaux-Arts de Liedekerke en 2012, centré sur l’histoire familiale durant la dernière guerre. Le service culturel de Denderleeuw, impressionné, lui a suggéré de se tourner aussi vers la première guerre mondiale. Ainsi, depuis des années, elle se documente dans les archives, les journaux, les livres d’histoire, et le choc devant certaines images la pousse à prendre un crayon, le pinceau, les couleurs, pour rendre l’émotion de ces scènes de guerre, toujours avec empathie. Le courage, le devoir, la mort, la souffrance, la patrie, elle les sort de la poussière de l’histoire pour leur rendre vie, couleur, éclat.

Les trois couleurs nationales sont partout, sur les affiches, autour des photos souvenirs des morts à la guerre, et aussi dans les compositions de Linda, surtout le noir – silhouettes de soldats en marche, au combat, sur une crête – et le rouge – couleur du sang versé, des coquelicots en fleurs. Elle recourt à des techniques très diverses, intègre souvent des documents, des photos à la toile sur laquelle elle travaille, y incorpore des mots, des bouts de phrase.

Dessins et peintures rendent hommage à de grandes personnalités comme Edith Cavell, Gabrielle Petit, et aux combattants, identifiés ou anonymes, des êtres humains pris dans l’histoire. Linda a aussi représenté « Le Pigeon soldat » – un clin d’œil peut-être aussi à notre grand-père colombophile.

“Le Pigeon Soldat” (détail ) © Linda Van der Meeren

Les objets de la première guerre mondiale présentés en vitrines, soigneusement étiquetés par Lorenzo De Prez, permettent de remonter le temps : uniformes, képis, casques, armes, étuis, livre de prières « du soldat chrétien », photographies, médailles, cartes postales, etc. Les dates sur les souvenirs des soldats morts à la guerre rappellent leur jeune âge, pour la plupart, toute une génération emportée.

Linda Van der Meeren devant la maison du Dr Cochez à Denderleeuw

Plus loin, on peut admirer un beau portrait du docteur Cochez, médecin héros de la seconde guerre mondiale et membre actif de la Croix Rouge, originaire de Denderleeuw, où il a son monument. En ce moment, devant sa maison, ce portrait figure en grand sur une toile commémorative. Linda Van der Meeren nous émeut aussi en peignant celles qui attendent, inquiètes : un groupe de femmes et de fillettes, de dos, regardent l’horizon teinté de rouge. Parmi les nombreuses citations proposées tout au long de l’exposition, celle-ci résume parfaitement son esprit : « Qui ferme les yeux devant le passé est aveugle devant le futur. »

« En ce moment mon œuvre est sombre, chargée de choses qui ne sont pas toujours si positives. Mais elles sont très belles, enfin, je veux dire que la beauté en est un élément. Peut-être que je me sers de la beauté pour faire contraste avec le vide, avec la fadeur des choses. » (Les voix dans la chapelle)

« En ce moment mon œuvre est sombre, chargée de choses qui ne sont pas toujours si positives. Mais elles sont très belles, enfin, je veux dire que la beauté en est un élément. Peut-être que je me sers de la beauté pour faire contraste avec le vide, avec la fadeur des choses. » (Les voix dans la chapelle)

Winterreise © Michaël Borremans / Zeno-X-Gallery(Antwerp)

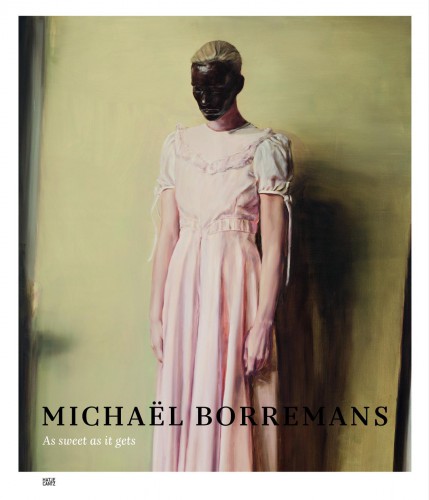

Michaël Borremans, As sweet at it gets, sous la direction de Jeffrey Grove, Palais des Beaux-arts, Bruxelles, Hatje Cantz, 2014.

« As sweet as it gets » de Michaël Borremans (l’exposition se tient actuellement à Tel-Aviv, avant Dallas l’an prochain) fait l’objet d’un très beau catalogue grand format aux illustrations pleine page. Pour les textes, Jeffrey Grove, commissaire de l’exposition, qui présente le peintre et des entretiens avec lui, a mis à contribution 58 intervenants pour commenter très librement le travail de l’artiste belge : ils ou elles (presque un tiers) sont écrivain, critique, conservatrice, enseignant, historienne, musicien même.

Couverture du catalogue © 2014 Hatje Cantz Verlag

« Pas trop doux », son texte de présentation, souligne l’ambivalence du titre anglais, « certes humoristique et ouvert, mais il recèle aussi des intentions potentiellement plus sombres. » Après avoir rappelé que Michaël Borremans, d’abord graveur et photographe dilettante, ne s’est mis à peindre qu’à trente-trois ans (et à exposer quatre ans plus tard), Grove balise son univers, peinture et dessin, qui révèle une « faculté troublante de transcender le temps et l’espace ».

Les réponses de Borremans à son interviewer – entretien divisé en sept pages, tout au long du catalogue – m’ont fort intéressée. Il importe de savoir qu’il ne peint jamais d’après nature, c’est une de ses « règles strictes » : « J’ai toujours peint la culture. C’est absolument crucial pour moi. » Peindre la nature lui paraît très désuet, et il déclare ne jamais peindre à partir d’un modèle. « Dead Chicken » n’est pas une poule morte, mais la représentation d’une poule morte, « morte pour l’art » puisque c’est lui qui a demandé à un ami de la tuer.

Cette distanciation volontaire explique en partie l’effet d’étrangeté produit par la peinture de Borremans et, peut-être encore plus, par ses dessins. Philippe Van Cauteren, directeur artistique du S.M.A.K. à Gand : « Chaque œuvre sème le trouble grâce au mensonge et à la mystification de la figuration et, en tant qu’artiste, tu nous montres clairement que c’est toi qui tires les ficelles. » (Lettre à Michaël Borremans)

L’artiste, sans cesse en dialogue avec des maîtres de la peinture comme Velasquez ou Manet, Chardin ou Goya, joue des mots comme du pinceau, finement et l’air de rien. Lui qui juge l’opéra « un genre obsolète » a travaillé au décor pour Le voyage d’hiver de Schubert (Bozar), un de ses compositeurs préférés : « C’est si beau, si fort, si puissant, si triste, si magnifique. » (Du sublime à l’absurde)

Borremans raconte comment il a peint « The Visitor », une figurine en porcelaine, telle qu’elle était posée là, telle qu’il la voyait de la chaise où il était assis dans son nouvel atelier où il l’avait apportée avec d’autres éléments de l’ancien. Il s’était dit : « Tiens, on dirait un visiteur. » Peindre est pour lui une affaire d’inspiration et non de travail, de qualité et non de quantité : « Je veux que chaque œuvre soit exceptionnelle. Sans cela, ça n’a pas de sens. Il y a déjà tant de camelote dans le monde, pourquoi en rajouterais-je ? » (Interprétation et inspiration)

Si au Palais des Beaux-Arts, le face à face avec les toiles m’a subjuguée, j’ai retrouvé dans ce catalogue d’exposition – textes et images – le malaise et un certain pessimisme ressentis alors, mêlés à l’admiration devant la belle matière, la belle manière de l’artiste. A cause des regards détournés, des corps chosifiés, sans doute, mais aussi de de la menace sous-jacente. Borremans, s’il habille ses figures de vêtements d’antan, dévoile un climat contemporain de violence banalisée et d’indifférence, tout en tension.

Jeroen Laureyns, critique d’art et professeur : « Dans l’univers pictural de Borremans, l’homme est prisonnier d’une répétition infinie de gestes absurdes dans un monde dirigé et contrôlé par une force mécanique invisible, où les surveillants et les exécutants ne sont que des somnambules qui ne trouvent plus aucun sens à ce qu’ils font et ne manifestent pas la moindre velléité de révolte. » (La culture de la peur)

J’emprunte le titre de ce billet au texte interpellant d’Ahuva Israël, conservatrice du musée d’art contemporain de Tel-Aviv, qui s’interroge sur la vision dans le monde de Borremans et dans le nôtre aujourd’hui : « L’œil voyant – observant, ouvert, embrassant, – l’œil qui nous permet réflexivement de faire l’expérience de l’espace éthique et de comprendre le contexte dans lequel nous vivons et agissons, cet œil s’est abîmé au contact du champ visuel frénétique et non hiérarchisé de notre époque. Il n’est plus en mesure de voir ce qui est caché, il a perdu sa fonction de liberté, de responsabilité et de critique. Le regard est bloqué, détourné, abattu, il est devenu aveugle et indifférent. » (Elles ont des yeux et ne voient point – Psaume 115:5)

Bref, c’est un catalogue passionnant. Vous le trouverez à la bibliothèque Sésame à Schaerbeek et, je l’espère, dans toutes les bonnes librairies ou bibliothèques près de chez vous.

Dans la littérature concentrationnaire, j’avais jusqu’à présent laissé de côté le témoignage de Robert Antelme (1917-1990). Pour présenter L’espèce humaine, le survivant du camp de travail forcé écrivait en 1947 : « Je rapporte ce que j’ai vécu. L’horreur n’y est pas gigantesque. Il n’y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L’horreur y est obscurité, manque absolu de repère, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n’aura été que la revendication forcenée, et presque toujours elle-même solitaire, de rester, jusqu’au bout, des hommes. »

© Linda Van der Meeren, Gegrift / Gravé

Robert Antelme appartenait au même groupe de résistants que Marguerite Duras, épousée en 1939. Elle échappe au guet-apens, aidée par Jacques Morland (François Mitterand), mais lui est arrêté et se trouve depuis le mois d’août à Buchenwald, dans un block affecté en majorité à des Français. Le premier octobre 1944, ils savent qu’ils vont partir – « C’était mauvais, on le savait, le transport » – une peur abstraite pour les nouveaux qui ne savent alors rien de l’histoire du camp : « Ignorants des fondements et des lois de cette société, ce qui apparaissait d’abord, c’était un monde dressé furieusement contre les vivants, calme et indifférent devant la mort. »

Une soixantaine d’hommes sont rassemblés dehors au lever du jour, on leur donne « un vêtement rayé bleu et blanc, un triangle rouge sur la gauche de la poitrine, avec un F noir au milieu, et des galoches neuves. » Rasés, propres, ils attendent des heures, avant de marcher jusqu’à la gare du camp, de s’entasser dans un wagon à bestiaux, pour une destination inconnue, « vers le Nord ».

Une fois arrivés à Bad Gandersheim, ils sont logés d’abord dans une vieille église transformée en grange. Là un nouveau tri : les spécialistes, puis ceux qui pourraient faire des corvées dans l’usine, puis les autres, comme lui, qui ne savent rien faire et qui travailleront dehors « à charrier des poutres, des panneaux, à monter les baraques dans lesquelles le kommando devait loger plus tard. »

© Linda Van der Meeren, Buchenwald

Là-bas, dans le monde des vivants, on se sait mortel, mais on travaille, on mange, on agit pour mettre cette certitude à distance. « Nous sommes tous, au contraire, ici pour mourir. C’est l’objectif que les SS ont choisi pour nous. Ils ne nous ont ni fusillés ni pendus mais chacun, rationnellement privé de nourriture, doit devenir le mort prévu, dans un temps variable. Le seul but de chacun est donc de s’empêcher de mourir. » Dans l’obscurité, quand on échappe à la surveillance, on ne fait rien. On rentre les mains dans les poches pour les réchauffer, jusqu’à ce qu’un kapo crie : « Hände !... (Les mains !) » – seuls les SS ont le droit de garder les mains dans leurs poches.

Antelme raconte le travail absurde – ils sont censés fabriquer des carlingues d’avions Heinkel –, les coups, les privations, la promiscuité, la faim, les poux… L’énorme machine nazie, malgré qu’elle s’y efforce tous les jours, ne peut pas « muter notre espèce », même quand « la figure et le corps vont à la dérive », même quand on est réduit à manger des épluchures. Il observe les comportements des uns et des autres, la solidarité, les vols – « il n’y avait que la haine et l’injure qui pouvaient distraire de la faim. »

Après « Gandersheim », deux cents pages environ sur trois cents, « La route » et « La fin » racontent la longue marche mortelle après l’évacuation du camp (les malades, à qui on promet l’hôpital, seront assassinés dans un bois) puis le train vers Dachau, et enfin, leur libération. Les soldats américains, gentils et respectueux, sont néanmoins incapables de comprendre ce qu’ils ont vécu – « effroyable », « inimaginable », il faudra se contenter de ces mots-là.

Linda Van der Meeren invite à son exposition "La Grande Guerre. 100 oeuvres pour cent ans de guerre"

du dimanche 9 au dimanche 16 novembre, de 13h à 18h, à Denderleeuw.

L’espèce humaine, le seul livre qu’ait écrit Robert Antelme juste après la guerre, dédié à sa sœur morte en déportation, est plus qu’un témoignage. Au vécu, il mêle une réflexion sur ce qu’il observe, ce qu’il éprouve. Les SS, dans leur apparent triomphe, ont fabriqué la conscience « irréductible ». « C’est ici qu’on aura connu les estimes les plus entières et les mépris les plus définitifs, l’amour de l’homme et l’horreur de lui dans une certitude plus totale que jamais ailleurs. »