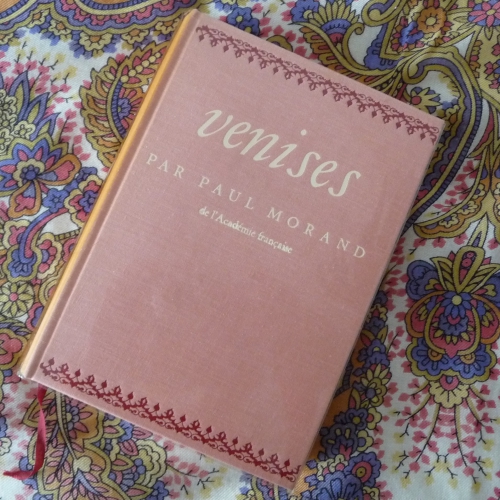

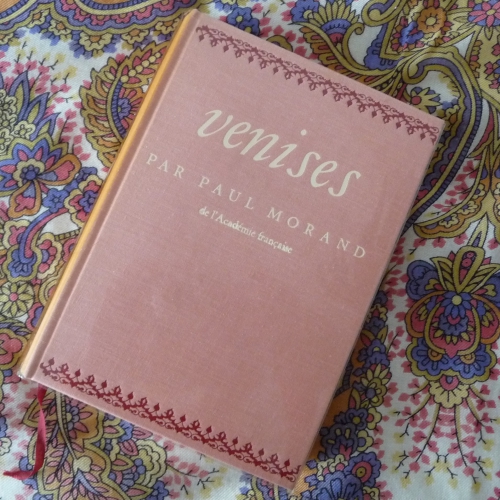

Sous une couverture de toile rose un peu passée, Venises (1971) a attiré mon regard dans une brocante – jamais lu. « Venises. Dans un décor immortel, le portrait d’un homme ; plutôt esquisse que portrait » écrit Paul Morand (1888-1976) dans un hors-texte. Le Cercle du nouveau livre (librairie Jules Tallandier) offre une trentaine de pages à la fin du livre, textes et photos, pour l’information et le plaisir des lecteurs. Morand y répond au questionnaire de Marcel Proust, une photo le montre un chat dans les bras.

« A Venise, ma minime personne a pris sa première leçon de planète, au sortir de classes où elle n’avait rien appris. » Les classiques ennuient ce fils unique, solitaire, insociable, qui n’a « faim de rien ». A dix-sept ans, le sport le change : « l’énergie musculaire éveilla la force de l’esprit ». Il voit son adolescence à l’image d’un très vieux palais à Padoue : « je vivais hier ; j’habitais au milieu d’hommes d’autrefois ; j’en étais même arrivé à ne plus regarder le monde qu’à travers les Ancêtres. »

Pour son père, « il est plus facile de se passer des choses que de perdre son temps à les acquérir », ses richesses se limitent à quelques œuvres d’art. « La beauté seule comptait, exactement le contraire d’aujourd’hui, où la beauté sera exilée tant qu’un homme aura faim. » Paul Morand vivait « naturellement » au rythme de ses parents, dans leur sillage. Les mercredis d’hiver, il y avait dîner à la maison, musique italienne, parfois Rodin au déjeuner (Eugène Morand, artiste-peintre, professeur de dessin, est nommé conservateur du Dépôt des Marbres en 1902).

Puis viennent des lieux, des dates : « Vallée du Rhône, 1906 », l’hiver à la montagne et la révélation du blanc ; « Italie, 1907 », l’éblouissement à Naples sous le soleil ; « Lombardie, 1908 » ; « 1908. Venise dans le rétroviseur ». C’est à Venise, ce « haut lieu de la religion de la Beauté » (Proust), que Morand pense sa vie, « mieux qu’ailleurs », Venise devient sa confidente. L’ancienne gare, la gondole, la Douane de mer, le Grand Canal, et le voilà au petit appartement au deuxième étage d’un palais loué par ses parents chaque année en septembre, traghetto San Maurizio.

La place Saint-Marc est lieu de rendez-vous pour les Français de Venise, des gens discrets, aimant l’art, haïssant le commerce. Paul Morand décrit leurs habitudes, leur conversation : « ce n’étaient pas des théoriciens, pas des intellectuels, leurs mots ne finissaient pas en isme (…) ; comme Jules Renard ils avaient des dégoûts très sûrs. » Puis, en octobre 1909, c’est le service militaire dans l’infanterie – « je quittai Venise, la rage au cœur » – où, jugé inapte au combat, on l’affecte bientôt dans le service auxiliaire. « L’Etat veut être aimé exclusivement. Il fallait choisir : j’optai pour le bonheur, pour la route libre, pour le temps perdu, c’est-à-dire gagné. Je repris le chemin de Venise. »

On peut lire Venises pour découvrir peu à peu l’écrivain. N’ayant rien lu d’autre de Paul Morand, j’y ai plutôt butiné des ambiances, comme celle de l’« Ile San Lazzaro » : au couvent des Arméniens (« Je leur suis reconnaissant d’avoir été les premiers importateurs des chats angoras en Occident. »), l’écrivain médite sur les rapports de Proust avec la Sérénissime. Puis il évoque trois cafés vénitiens qu’il a fréquentés au long des années. Au pied de l’Accademia, un petit café où « on reçoit le soleil de face, vers dix heures ; l’air n’a pas encore servi ; il court à vous, tout débarbouillé, venant de la mer. » La nuit, à la Fenice – la place est un théâtre. Pour la canicule, sur la place San Zanipolo.

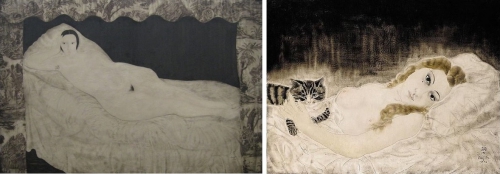

« Un écrivain doit avoir sa propre longueur d’onde. » Le récit accueille des fragments, des aphorismes. « L’eau donne aux sons une profondeur, une rémanence veloutée qui durent au-delà d’une minute ; on croit descendre dans les grands fonds. » – « Ces Leica, ces Zeiss ; les gens n’ont-ils plus d’yeux ? » – « Les vautours de Venise, ce sont les chats. » Paul Morand a divisé Venises en quatre parties ; la dernière s’intitule « Il est plus facile de commencer que de finir. »

« 1969. Venise d’automne, épouillée des touristes (sauf des hippies, bouddhas curieux, indélogeables), avec ses monuments houssés de coton, grillagés de pluie ; c’est la moins frivole. Venise de printemps, quand son pavement commence à suer et que le Campanile se reflète dans le lac de la place Saint-Marc. Venise d’hiver, celle de la temperatura rigida, du congelamento, lorsque les vigiles du feu surveillent les feux de cheminée, du haut des clochers, et que les loups descendent des Dolomites. Quant à la Venise d’été, c’est la pire… »

« 1969. Venise d’automne, épouillée des touristes (sauf des hippies, bouddhas curieux, indélogeables), avec ses monuments houssés de coton, grillagés de pluie ; c’est la moins frivole. Venise de printemps, quand son pavement commence à suer et que le Campanile se reflète dans le lac de la place Saint-Marc. Venise d’hiver, celle de la temperatura rigida, du congelamento, lorsque les vigiles du feu surveillent les feux de cheminée, du haut des clochers, et que les loups descendent des Dolomites. Quant à la Venise d’été, c’est la pire… »