Michel Pastoureau, après Bleu et Noir, a consacré un album à la couleur verte, qui n’a pas toujours eu bonne réputation – sa couleur préférée. Vert. Histoire d’une couleur (2013) déroule sa chronologie en cinq phases : une couleur incertaine, une couleur courtoise, une couleur dangereuse, une couleur secondaire, une couleur apaisante. Comme pour les essais précédents, l’édition originale est merveilleusement illustrée (je lui emprunte les illustrations et légendes ci-dessous).

L’auteur s’interroge d’abord sur la place très discrète réservée au vert « du néolithique jusqu’au début du Moyen Âge », au point qu’on s’est demandé si les Grecs voyaient cette couleur, pour laquelle aucun mot précis n’existe en grec ancien. Nietzsche écrit même que leur œil « était aveugle au bleu et au vert ». C’est l’occasion pour Pastoureau de rappeler que pour l’historien, « c’est d’abord la société qui « fait » la couleur, pas la nature, ni le couple œil-cerveau. »

« Viridis » a donné « vert » et « verde » aux langues romanes, le latin dispose d’un vocabulaire des couleurs précis. Mais pas plus qu’en Grèce, le vert ne colore les objets ni le vêtement des Romains de l’antiquité – teindre dans un vert « solide » n’était pas aisé, le mélange du jaune et du bleu était alors inconnu. Seule la verrerie offre alors de beaux verts (et bleus).

Sir Lawrence Alma-Tadema, A Coign of Vantage (1895) Collection particulière.

Sous un titre amusant, « L’émeraude et le poireau », Pastoureau décrit la plus forte présence du vert sous l’Empire romain, notamment dans les peintures murales et les mosaïques. C’était la couleur préférée de Néron : « Il aime s’habiller de vert, collectionne les émeraudes, soutient l’écurie verte dans les courses de chars et, en matière de cuisine, se délecte des poireaux. »

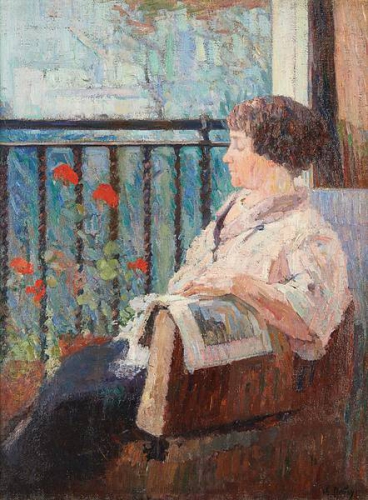

Dans la liturgie chrétienne, le vert est une couleur « moyenne » portée par le célébrant pour les jours ordinaires, moins solennelle que le blanc, le rouge et le noir. Bien que Pastoureau se limite à l’histoire des couleurs en Occident, il ne peut passer sous silence l’élection du vert comme couleur de l’islam : couleur toujours positive dans le Coran, le vert est aussi celle du turban de Mahomet et par la suite celle de ses descendants. A partir du XIIe siècle, il prend une valeur politique en réunissant tous les peuples arabes de l’islam. Et peut-être son absence dans les emblèmes des croisés a-t-elle contribué à sa promotion dans le camp adverse.

"Al-Khidr", figure du Coran, miniature mongole (XVIIIe siècle), détail. Rampur, collection particulière.

Le vert, couleur de la nature, est depuis longtemps associé au jardin, au verger, au printemps. Et en particulier le premier mai, jour où il faut « s’esmayer », « c’est-à-dire planter le mai pour fêter l’arrivée du plus beau mois de l’année ». C’est donc au Moyen Age la couleur de la jeunesse, de l’amour et de l’espérance, mais aussi de l’inconstance et de la frivolité. Frau Minne, déesse de l’amour dans la poésie lyrique de langue allemande, porte souvent une robe verte. Dans ce monde courtois germanique, le tilleul est l’arbre de l’amour, avec ses feuilles en forme de cœur, et offrir un perroquet vert, un geste amoureux.

Les jeunes filles à marier portent du « vert, j’espère » ; une fois mariées, les femmes portent souvent du vert pour signaler l’attente d’un heureux événement, comme dans la célèbre toile de Van Eyck, Le Mariage Arnolfini. Saviez-vous que le vert est la couleur de Tristan ? Son destin tragique fait la transition vers le côté maléfique de la couleur de plus en plus ambivalente : « d’un côté, le bon vert, celui de la gaîté, de la beauté, de l’espérance, (…) de l’autre, le mauvais vert, celui du Diable et de ses créatures, des sorcières, du poison ».

Jean Van Eyck, Le Mariage Arnolfini (1434). Londres, The National Gallery.

Au XVIe siècle, le règlement interdit aux teinturiers de mélanger le jaune et le bleu, leur spécialisation selon les couleurs et selon les matières textiles est stricte. Les mélanges sont jugés démoniaques et les « tricheurs » sont mal vus. En français, on rapproche « teindre » et « feindre » ; en anglais, « to dye » (teindre) et « to lye » (mentir). Les teintures produisent soit du « vert gai » (joyeux, vif) soit du « vert perdu » (pâle, fané). Le vert, chimiquement instable, ne tient pas bien.

Vert. Histoire d’une couleur étudie les usages, les codes, les procédés de teinture et bien sûr la symbolique. Dès la fin du Moyen Age, le vert est la couleur de l’argent, de l’avarice. Les tables de jeux se couvrent d’un tapis vert, « couleur qui symbolise tout ensemble le hasard, l’enjeu, la mise et l’argent que l’on va gagner ou perdre. » Il fait par ailleurs son entrée dans le blason où on le nomme « sinople ».

Le prophète Osée. Verrière haute de la nef de la cathédrale d'Augsbourg, vers 1110-1120.

Michel Pastoureau parle du « chromoclasme protestant » (rejet des couleurs voyantes) ; du vert des peintres, d’abord issu de matières naturelles puis du mélange de jaune et de bleu ; d’Alceste que Molière appelle « l’homme aux rubans verts »… La diversité des entrées entretient l’intérêt tout au long de cette étude riche en anecdotes. La couleur verte y est abordée dans son ambivalence – toxique ou protectrice – et aussi en rapport avec les autres couleurs, notamment comme la complémentaire du rouge (les feux de circulation ne sont pas oubliés).

Le vert était la couleur préférée de Goethe, de Napoléon, mais il a fallu attendre le XXe siècle pour qu’on le considère en général comme une couleur apaisante et associée à la santé (blouse du chirurgien, croix des pharmacies…). Si presque une personne sur deux, en Occident, préfère le bleu, le vert a tout de même la faveur d’une personne sur cinq ou sur six (c’est davantage que pour les autres couleurs). Moins de dix pour cent des personnes le détestent, certaines continuent à lui attribuer un côté « vénéneux, funeste, maléfique ».

Félix Vallotton, Le Ballon (1899). Paris, musée d'Orsay.

A notre époque, la défense des espaces verts et de l’environnement a sans doute contribué à en faire une couleur sage, le plus souvent positive : le vert est « sain, tonique, vigoureux », « libre et naturel », « riche de multiples espérances, tant pour l’individu que pour la société ».