La voix de Marguerite Yourcenar à la radio ces jours-ci – sur Musiq3 dans « La pensée du jour » – m’a donné envie de relire les entretiens avec Matthieu Galey publiés en 1980 sous le titre Les yeux ouverts.

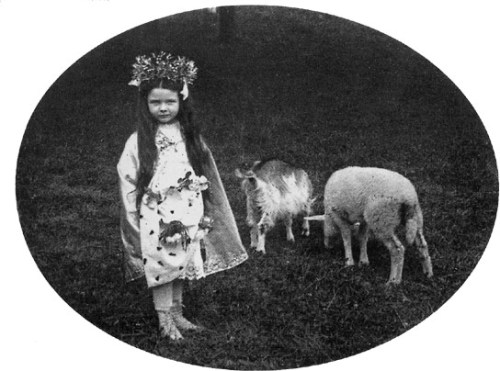

Marguerite (Antoinette Jeanne Marie Ghislaine) Cleenewerck de Crayencour au Mont-Noir (source)

Sur l’enfance au Mont-Noir, « demeure d’été » où elle est arrivée vers l’âge de six semaines (sa mère est morte dix jours après sa naissance d’une « fièvre puerpérale », son père vend peu de temps après la maison de Bruxelles achetée selon son désir pour qu’elle puisse accoucher près de ses sœurs), elle garde des souvenirs forts.

Ecoutons : « j’ai appris là à aimer tout ce que j’aime encore : l’herbe et les fleurs sauvages mêlées à l’herbe ; les vergers, les arbres, les sapinières, les chevaux, et les vaches dans les grandes prairies ; ma chèvre, à qui mon père avait doré les cornes ; l’ânesse Martine et l’ânon Printemps, mes montures (…) ; mon mouton qui aimait se rouler dans l’herbe, les libres lapins jouant dans les sous-bois (…), le vieux chien dont j’ai entendu un matin la fin annoncée par un coup de feu, et ce fut mon premier et immense chagrin (j’avais huit ans). »

De son père, Yourcenar fait le portrait d’un homme « infiniment libre » et « totalement insoucieux du lendemain ». Elle se souvient de sa formule si quelque chose allait mal, « probablement apprise à l’armée » : « Ça ne fait rien, on s’en fout, on n’est pas d’ici, on s’en va demain ».

C’est avec son père qu’elle jouait aux anagrammes de « Crayencour ». Quand ils sont tombés sur « Yourcenar », elle l’a adopté comme nom d’écrivain. « J’aime beaucoup l’Y, c’est une très belle lettre. Louis Pauwels ou Julius Evola vous diraient que cela signifie toutes espèces de choses, scandinaves ou celtiques, comme la croisée des chemins, ou un arbre, car c’est surtout un arbre, aux bras ouverts. Alors nous nous sommes dit : « Très bien. Va pour l’Y. » Un pseudonyme que j’ai toujours gardé, finalement, à travers beaucoup de vicissitudes. C’est même devenu mon nom légal. »

Nous parlions il y a peu, sur ce blog, des pseudos et des noms des femmes. Marguerite Yourcenar n’a pas changé de prénom. « Non, parce que le prénom, c’est très moi. Je ne sais pourquoi ; on s’imagine mal avec un autre prénom. »

« Marguerite me plaisait assez ; c’est un nom de fleur, et à travers le grec, qui l’a emprunté au vieil iranien, cela veut dire « perle ». C’est un prénom mystique. (…) C’est un nom qui me plaît, parce qu’il n’est d’aucune époque et d’aucune classe. C’était un nom de reine, c’est aussi un nom de paysanne. Cela m’ennuierait de m’appeler Chantal, par exemple ; c’est aussi un nom de sainte, mais il fait trop XVIe arrondissement. »

(A suivre)