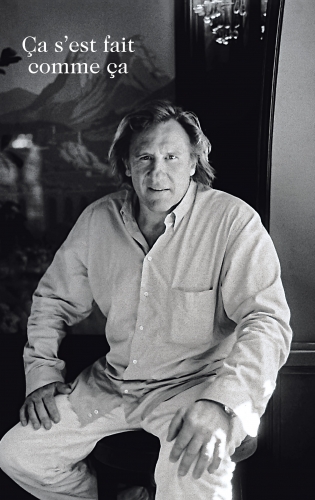

Dans Ça s’est fait comme ça (2014), récit autobiographique écrit avec Lionel Duroy, Gérard Depardieu n’enjolive pas son passé. Impressionnée par son passage à La Grande Librairie, j’avais envie d’en savoir plus sur ce comédien hors norme. « J’ai toujours été libre », répète-t-il, dès la première séquence : à Orly, où sa grand-mère était dame pipi, il aimait l’accompagner et observer les arrivées, les départs, rêver…

« Dire qu’on a failli te tuer ! » Sa mère, la Lilette, lui a raconté avoir recouru aux aiguilles à tricoter pour se débarrasser de lui, troisième enfant qui tombait mal dans cette famille pauvre de Châteauroux. Son père, le Dédé, ne gagnait pas grand-chose et buvait trop. On ne mangeait pas ensemble dans leur deux-pièces, on ne se disait pas bonjour, « pas de mots, jamais ». Ses trois frères et ses deux sœurs sont « restés dans le moule », mais lui, peut-être à cause des aiguilles, était « à l’affût de la vie. »

Son père, né en 1923 dans le Berry, ne s’exprime que par onomatopées. La Lilette, fille de pilote, d’une famille plus instruite et raffinée, l’épouse en 1944. A l’époque, elle est gracieuse – Gérard Depardieu enfant ne la voit que « grosse, enceinte ». Il a sept ans quand sa sœur Catherine naît chez eux en 1955 : il aide la sage-femme qui lui montre comment faire la prochaine fois ; il aidera sa mère à accoucher des deux suivants, en 1956 et 1957.

« Sourire ». Son père lui a appris à toujours sourire, pour mettre en confiance. Mais ça se passe mal avec les profs et les curés, qui le poussent hors de l’école. Il se souvient de plus de bienveillance de la part des gendarmes quand il chaparde aux étalages ou qu’on l’accuse de vol. A onze ans, il souffre de son premier amour pour une blonde inaccessible. A treize, il en paraît dix-huit et réussit à se faire engager comme plagiste pour revoir la mer, qui l’a émerveillée à Monaco (quand il s’était glissé dans un car de supporters de foot).

Puis c’est « l’Eldorado » de la base américaine à Châteauroux où il se fait des amis et entre comme chez lui pour acheter et revendre du « made in USA ». Des trafics en tous genres lui rapportent de quoi vivre. Du même coup, il apprend l’anglais, découvre le cinéma américain. Il fait la connaissance d’un des fils d’une famille cultivée, dont les parents artistes le reçoivent volontiers, avec gentillesse : une vie différente, où on mange et parle ensemble. A seize ans, il finit par se faire prendre et se retrouve en prison. Là, le psy lui voit des mains « de sculpteur » : ces mots le bouleversent, comme une révélation. Il ne sera pas voyou, mais artiste.

Autre rencontre décisive, à la gare, lieu des « petites combines », celle de Michel Pilorgé. Ce fils de médecin, son premier véritable ami, veut faire du théâtre. Par curiosité, Depardieu se glisse un jour derrière une scène où se joue Dom Juan. « On ne m’avait jamais dit que des mots pouvait jaillir une musique et c’est une découverte qui me plonge dans des abîmes de réflexion. » Quand son ami prend le train pour Paris, à la fin de l’été 1965, il l’invite à venir le rejoindre là-bas, chez son frère.

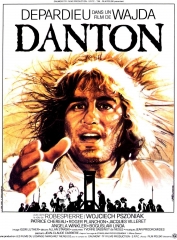

A l’école du TNP où Gérard accompagne Michel, le prof le remarque, lui propose d’étudier une fable de La Fontaine. Le lendemain, il ne connaît pas son texte, mais se met à rire si bien qu’il fait rire les autres. On lui trouve « de la présence ». Les étapes de l’apprentissage du jeune comédien, ses fréquentations, ses premiers cachets, c’est une aventure formidable à lire pour se rendre compte du parcours de celui qui est devenu, dixit Busnel, le dernier « monstre sacré » du théâtre et du cinéma.

Comme son père, il ne sait pas parler au début, il bégaie, il manque d’instruction. Des personnes vont le faire progresser. De Jean-Laurent Cochet, ancien de la Comédie-Française, metteur en scène au théâtre Edouard VII, il écrit : « C’est cet homme qui va me révéler à moi-même et faire de moi un comédien, un artiste. » Il est le premier à déceler sa « part féminine », son « hypersensibilité ».

Depardieu raconte les rencontres essentielles : Élisabeth Guignot épousée en 1970, Claude Régy qui l’envoie chez Marguerite Duras (pour Nathalie Granger), le succès des Valseuses qui lui permet d’obtenir un crédit pour une maison à Bougival, Handke… Ses enfants, Guillaume et Julie, d'abord, et lui qui ne sait pas être leur père. Ses joies et ses souffrances. Jouer, jouer surtout. Avec « un instinct inouï ».

Si son amour de la Russie est sincère, il m’est impossible de le suivre dans ses jugements sur la France ou sur Poutine qu’il ne considère pas comme un dictateur – le pense-t-il encore depuis l’entrée de l’armée russe en Ukraine ? « La Russie et l’Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis : Arrêtez les armes et négociez ! », a-t-il déclaré le 1er mars à l’AFP. Bluffant, cru, désarmant parfois, alternant brutalité et finesse, il parle franco, Depardieu. Un texte de Handke offert en héritage donne le mot de la fin : « Dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. »

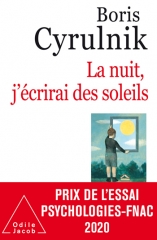

« Nous ne sommes pas maîtres du sens que nous attribuons aux choses, mais nous pouvons agir sur le milieu qui agit sur nous et façonne les sentiments qui donnent du sens aux choses. Le récit de soi qui donne une forme verbale à la manière dont on ressent les événements dépend de son articulation avec les récits d’alentour, familiaux et culturels. Comme le sujet n’arrête pas de vieillir et comme les expériences de sa vie modifient sans cesse sa manière de voir les choses, comme les familles ne cessent de changer avec les mariages, les naissances et les morts, comme les cultures ne cessent de débattre, d’envisager les problèmes différemment et comme la technologie est en train de provoquer une évolution culturelle fulgurante, vous pensez bien qu’il est impossible de ne pas remanier, de ne pas voir autrement la représentation de son passé. »

« Nous ne sommes pas maîtres du sens que nous attribuons aux choses, mais nous pouvons agir sur le milieu qui agit sur nous et façonne les sentiments qui donnent du sens aux choses. Le récit de soi qui donne une forme verbale à la manière dont on ressent les événements dépend de son articulation avec les récits d’alentour, familiaux et culturels. Comme le sujet n’arrête pas de vieillir et comme les expériences de sa vie modifient sans cesse sa manière de voir les choses, comme les familles ne cessent de changer avec les mariages, les naissances et les morts, comme les cultures ne cessent de débattre, d’envisager les problèmes différemment et comme la technologie est en train de provoquer une évolution culturelle fulgurante, vous pensez bien qu’il est impossible de ne pas remanier, de ne pas voir autrement la représentation de son passé. »