Gisèle Freund (1908-2000) a étudié la sociologie avant de devenir photographe et reporter. Vous souvenez-vous de ses portraits d’écrivains ? de celui de Mitterand en président ami des livres ? La troisième chaîne de la RTBF a diffusé le 6 mars, dans le cadre de Retour aux sources, un documentaire de Teri Wehn Damish : « Gisèle Freund, portrait intime d’une photographe visionnaire ». En Belgique, on peut le visionner sur Auvio jusqu’au 4 juin.

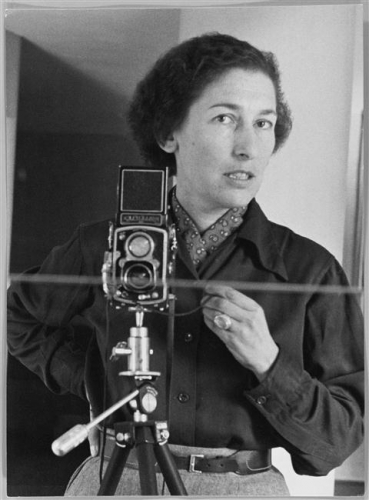

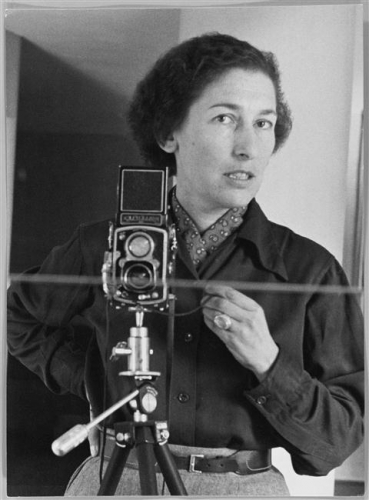

Autoportrait au Rolleiflex, 1952

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

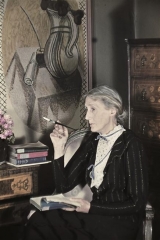

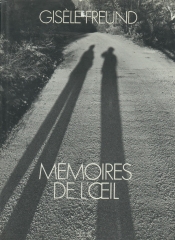

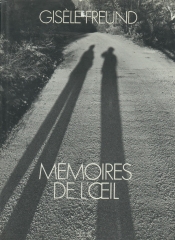

« Résumer dans une seule photo toute une personnalité », voilà ce qu’elle cherche à faire, dit-elle, avant que défilent des portraits de Malraux, Joyce, Frida Kahlo, Colette, Sartre et Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, entre autres. C’est d’abord pour ces photographies-là que je garde précieusement Mémoires de l’œil, un livre publié au Seuil en 1977. Ce documentaire me l’a fait reprendre.

En 1933, Gisèle Freund a fui l’Allemagne nazie. Ses professeurs à l’université de Francfort où elle étudiait la sociologie en avaient été chassés, les groupes de gauche étaient poursuivis, l’autre fille de son groupe avait été tuée. Elle emporte quelques photos prises avec le Leica reçu quand elle a passé le bac, celle d’étudiants faisant le salut nazi et d’autres témoignant de tortures – certaines serviront à dénoncer le IIIe Reich dans Le Livre brun de Willi Münzenberg. Elle s’installe dans une chambre d’hôtel à Paris, sans ressources.

"Je suis née sous le tableau aujourd'hui célèbre de Caspar David Friedrich, Les falaises de craie de Rügen."

Gisèle Freund, Mémoires de l'oeil

« Dès mes débuts, les êtres humains m’intéressèrent beaucoup plus que les monuments ou les paysages. » (Mémoires de l’œil, avant-propos) Son père, grand collectionneur de tableaux, surtout des romantiques allemands, lui a révélé très tôt « la beauté de l’art ». Après la mort de celui-ci pendant les bombardements de Londres en 1941, où ses parents avaient fini par se réfugier, sa collection a été vendue aux enchères en Suisse.

Ile Saint-Louis, Paris, 1933

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

En 1983, Teri Wehn Damish a pris contact avec Gisèle Freund qu’elle admirait depuis son adolescence new-yorkaise, elles sont devenues amies. Elle a conservé ses lettres, cartes postales, livres, enregistrements. Dans les années 1990, elle s’est effacée : Gisèle Freund devenait irascible – la productrice-réalisatrice comprendra plus tard pourquoi. Le montage est dynamique : photographies, planches-contact, négatifs, extraits de films, archives d’interviews de Gisèle Freund elle-même, commentaires d’historiennes de l'art.

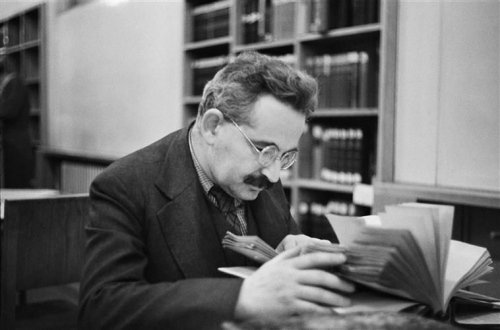

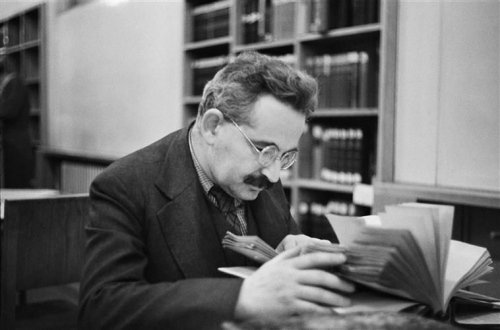

Walter Benjamin à la Bibliothèque nationale de France, rue Richelieu, 1937

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

Ses premiers reportages, la jeune femme les fait pour gagner un peu d’argent. Sur Guignol pour le frère d’un ami. Sur la Bibliothèque nationale, où elle a rencontré Walter Benjamin dans la salle de lecture et osé l’aborder – à Francfort elle n’aurait pas osé, là ils étaient tous deux des réfugiés allemands. Jean Paulhan lui fait rencontrer des écrivains de la NRF, elle fait en 1935 le fameux portrait de Malraux avec une cigarette à la bouche.

Portrait d'André Malraux, 1935

Photo © BnF, Dist. RMN-Grand Palais / image BnF

C’est l’année du Congrès des écrivains pour la défense de la culture à Paris en juin. Malraux en est un acteur et invite Gisèle Freund à couvrir l’événement (320 participants). Ses planches-contact montrent comment elle sélectionnait les images à développer. Puis elle part en Angleterre pour rendre compte de la vie des chômeurs.

Mineurs sans travail devant la mer, Nord de l'Angleterre, 1935

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

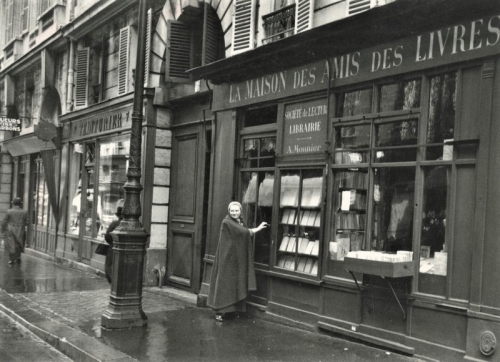

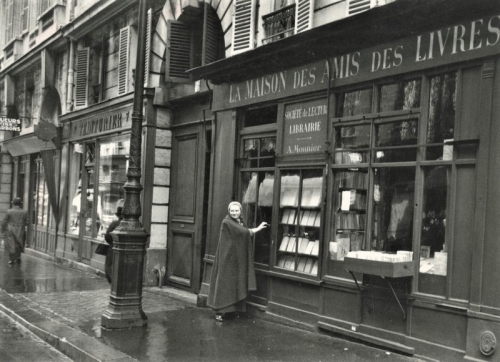

Sa thèse sur La photographie en France au XIXe siècle – Nadar est son modèle – a été imprimée par la Maison des Livres d’Adrienne Monnier. Elle y rencontre des écrivains, ses premiers portraits en couleurs sont ceux de Valéry et d’Adrienne Monnier.

Adrienne Monnier devant sa librairie, Paris, 1937

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

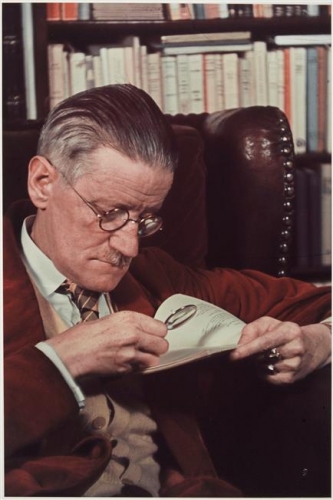

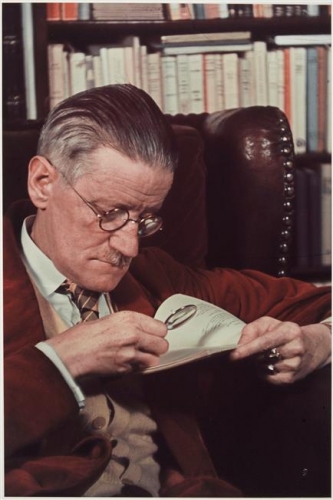

Celui de Joyce fait la couverture de Time Magazine en 1939. Un an avant, elle avait surpris Joyce à sa sortie du taxi et photographié ensuite sa rencontre avec Adrienne Monnier et Sylvia Beach, l’autre libraire de la rue de l’Odéon (Shakespeare & co). Gisèle Freund fait un récit très drôle des circonstances dans lesquelles elle a fait ce portrait de Joyce à la veste rouge.

James Joyce avec la loupe, Paris, 1939

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund, reproduction de Georges Meguerditchian

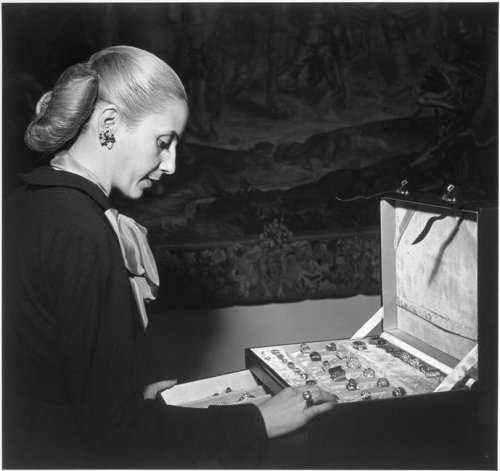

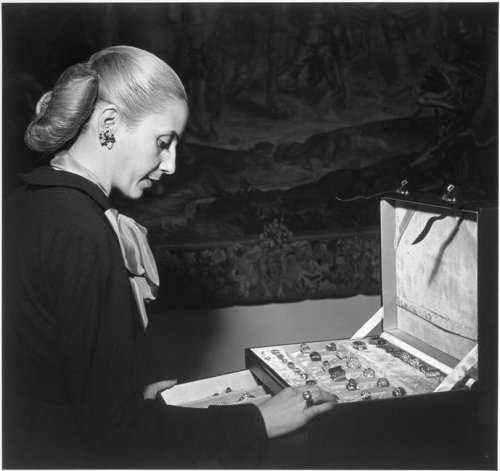

En 1940, elle part à bicyclette se réfugier dans le Lot. Invitée en Argentine par Victoria Ocampo, elle refuse de pratiquer le portrait retouché et part en reportage en Amérique du Sud, va jusqu’à la Terre de Feu. De retour à Paris après la guerre, elle est engagée par Capa qui fonde l’agence Magnum. En 1950, la publication dans Life des photos d’Evita Peron, qui a montré à Gisèle Freund ses robes, chapeaux, bijoux, le luxe dont s’entoure la « bonne fée » si populaire, provoque un incident diplomatique.

Que le monde sache ce que je possède, Evita Peron, Buenos Aires, 1950

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund, reproduction de Adam Rzepka

Le Musée de l’Homme l’envoie au Mexique photographier l’art précolombien, elle y reste deux ans. Elle photographie aussi la vie ordinaire, le peintre Diego Rivera devant ses fresques, et noue une relation forte avec Frida Kahlo. Les Etats-Unis en plein maccarthysme la déclarent indésirable. Ses nombreux voyages, elle les entreprend, écrit-elle, non pour innover, mais pour « rendre visible ce qui [lui] tenait le plus à cœur : l’être humain, ses joies et ses peines, ses espoirs et ses angoisses ».

Frida Kahlo faisant le portrait de son père photographe, 1948

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

Dès lors, Gisèle Freund est reconnue internationalement, son travail exposé. Dans les années 1990, sa santé se détériore. En 1997, n’arrivant plus à la joindre, Teri Wehn Damish lui rend visite à Paris et la filme à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer. Personnellement, je trouve choquant de montrer publiquement ces images. En revanche, elles ont permis d’attester de son état et d’obliger une personne qui s’était emparée de ses archives à les restituer pour leur conservation à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec).

Marguerite Yourcenar, Desert Island, 1976

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

Mémoires de l’œil de Gisèle Freund contient de nombreux portraits d’écrivains – Colette, Yourcenar, Neruda, Zweig, Ionesco, Michaux, Beckett… – et aussi de Bonnard, Matisse. Des photos de reportages (89 photographies, 12 pages en couleurs), des textes et des citations.

Gisèle Freund à son bureau, 1975

Photo © IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund

Dans sa conclusion, Gisèle Freund rappelle son objectif : toucher le cœur et l’esprit. « Révéler l’homme à l’homme, être un langage universel, accessible à tous, telle demeure, pour moi, la tâche primordiale de la photographie. »

« Une heure de plus, à peu près, ça t’irait, Leo ? Avant qu’on en ait fini pour la journée ? Alors on pourra tous faire une coupure et prendre un déj’ tardif.

« Une heure de plus, à peu près, ça t’irait, Leo ? Avant qu’on en ait fini pour la journée ? Alors on pourra tous faire une coupure et prendre un déj’ tardif.