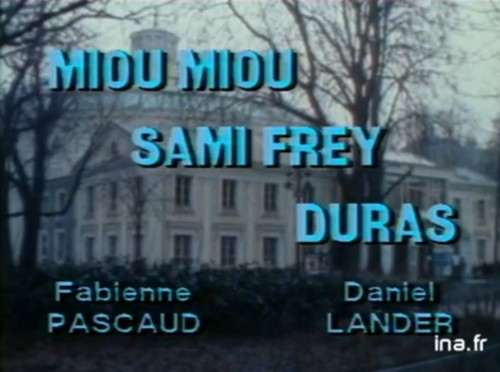

Au rayon des souvenirs, une soirée inoubliable au Théâtre du Rond-Point Renaud-Barrault, le 20 mars 1985. Une organisatrice de voyages à Paris hors pair nous avait obtenu des places pour une première : la création de La Musica Deuxième dans une mise en scène de Duras elle-même, avec Miou Miou et Sami Frey. En relisant la pièce, tout me revient. La salle bruissante, le passage devant nous de Barbara avec ses lunettes noires, au bras de Jean Marais, la curiosité de découvrir sur les planches l’actrice de la bande à Patrick Dewaere face à l’amant de Romy Schneider dans César et Rosalie, dont la voix magique allait cette fois sortir d’un être en chair et en os. Que d’émotions !

Hall d’un hôtel de province – « ce hall est le secteur d’un cercle qui, sur le dessin achevé, coïnciderait avec la surface entière de la salle. Les spectateurs sont donc à l’intérieur de l’hôtel, dans le hall. » Michel Nollet et Anne-Marie Roche (trente, trente-cinq ans) sont revenus pour le prononcé de leur divorce, trois ans après leur séparation, dans cet hôtel d’Evreux où ils ont vécu le meilleur de leur amour, pendant quelques mois, avant de s’installer dans une maison qu’ils n’aimaient ni l’un ni l’autre. Lui entre le premier par la porte-tambour, demande à la Réception un numéro de téléphone à Paris. Elle arrive ensuite, reçoit un télégramme en même temps que sa clé, le lit. Quand le téléphone sonne, elle découvre sa présence. Une voix de femme en off, à peine audible, s’assure d’un retour à Paris le lendemain à l’heure dite. Le téléphone raccroché, il se retourne, ils se regardent. Il parle à son ex-femme des meubles encore au garde-meubles, il veut bien les lui expédier si elle le souhaite – elle ne sait pas encore.

Lui, se levant : Pourquoi ne pas nous parler ?

Elle : Pourquoi nous parler ?

Lui : Comme ça, on n’a rien d’autre à faire.

Elle fait une grimace de dégoût, d’amertume, de tristesse.

Elle : Rien n’est plus fini que ça… de toutes les choses finies.

Lui, après une hésitation : Si nous étions morts quand même… La mort comprise, vous croyez ?

Il sourit. Elle ne sourit pas.

Elle : Je ne sais pas… Mais peut-être, oui, la mort comprise.

Le dialogue est lancé, le théâtre est devenu ce cercle où tout le monde joue, eux leur rôle, le public le sien, où tout le monde vit ces retrouvailles qui n’en sont pas entre un homme et une femme qui se sont aimés, s’aiment peut-être encore, se disent des choses banales et puis, doucement, réveillent leur histoire qui a mal tourné. Ils osent à peine se regarder, gênés. « Mais la curiosité est plus forte que la gêne. » Des questions brutales fusent.

Lui : Vous vous remariez ?

Elle : Qu’est-ce qui s’est passé sur le quai de la gare ?

Ils se souviennent des derniers mois, « l’enfer ».

Elle : C’est quand même étrange, vous ne trouvez pas, qu’on se souvienne si mal ?

Lui : Certains… moments paraissent mieux éclairés que d’autres… mais je crois que ce qui est derrière ces moments-là fait aussi partie de la mémoire… on ne le sait pas toujours.

Elle, très directe, mais c’est comme si elle parlait de la mémoire en général et non pas de la leur. Et il y a des moments qui sont en pleine lumière.

Auraient-ils dû vivre comme ça, à l’hôtel, sans s’installer ? Ils ont fait comme tout le monde : mariage, famille, maison, et puis le divorce, la fin. Mais ils ne savent pas tout de ce qui leur est advenu. Elle lui a caché une tentative de suicide. Des silences s’installent, il est de plus en plus tard, le personnel attend pour éteindre.

Lui : Qu’ils attendent…

Un silence long.

Elle : Ca ne sert à rien de parler comme ça, il faut aller se coucher.

Lui, c’est la première fois qu’il l’appelle par son nom : Anne-Marie… c’est la dernière fois de notre vie…

Après avoir laissé passer du temps, elle se met à raconter, à parler d’un autre homme – « il y avait tous les hommes que je ne connaîtrais jamais » – qu’elle a rencontré dans un autobus, à Paris, qui l’a attendue plusieurs fois devant son hôtel. « Vous savez, c’est tout à fait terrible d’être infidèle pour la première fois… c’est… épouvantable. » Lui, il l’a suivie plusieurs fois quand elle se croyait seule, dans un cinéma, dans un bois – stupéfait qu’elle ne lui dise rien, le soir, de ces sorties solitaires, de cette vie secrète. Sur le quai de la gare, il a voulu la tuer, il avait acheté une arme.

Sur un air de Duke Ellington, on passe de La Musica (1965) à La Musica Deuxième, un second acte écrit vingt ans après le premier. Sans entracte – juste deux minutes où la lumière baisse, où les comédiens fument dans la pénombre, se reposent. De nouveau, une voix de femme au téléphone, inquiète, à qui l’homme répond : « Elle est là. Nous sommes dans le salon de l’hôtel. (Un temps) Nous sommes désespérés. » Le dialogue reprend entre Michel Nollet et Anne-Marie Roche, qui reconnaissent dans les paroles de l’autre des traits de caractère, des affleurements de leur histoire passée. Parfois le tutoiement revient entre eux, brièvement. Dans la deuxième moitié de la nuit, de leur dernière nuit ensemble, « ils se contrediront, ils se répéteront. Mais avec le jour, inéluctable, la fin de l’histoire surviendra », écrit Duras.

Monique Verdussen, dans une chronique intitulée « Deux actrices de cinéma vont au théâtre, à Paris et à Nanterre » (Jane Birkin dans La Fausse Suivante et Miou Miou dans La Musica), notait le contraste entre « Sami Frey, si violent et si élégant, passionné mais désespéré, très maître de lui et de l’espace scénique » et Miou Miou, malhabile, appliquée, « gauche de ses mains et incertaine de son corps dès qu’elle se trouve debout. Emouvante. Petite souris cherchant refuge. » (La Libre Belgique, 30-31 mars 1985) Faiblesses positives, conclut-elle à propos des deux comédiennes alors inexpérimentées sur les planches (une première au théâtre pour Miou Miou), maladresses et fragilités jamais fortuites. Passé si présent, par la grâce d’une coupure de journal glissée dans un livre, d’une date inscrite sur une page de garde, et surtout d’un texte de Duras qui n’a pas pris une ride.