L’exposition Renoir à Martigny a de quoi séduire les estivants, habitués ou non de la Fondation Pierre Gianadda et de son jardin qui embellit d’année en année – arbres, étang, sculptures...

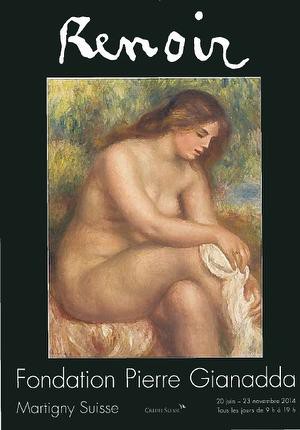

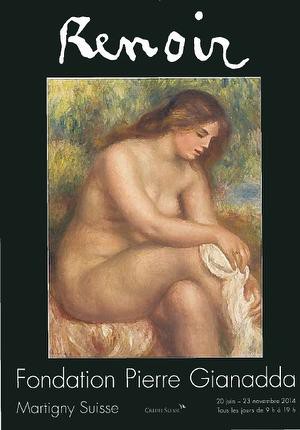

Renoir, Femme s’essuyant la jambe droite, vers 1910, Museu de Arte de Sao Paulo - Assis Chateaubriand

Déjà autour d’un Faisan sur la neige (1879), on reconnaît la touche mousseuse du peintre et sa manière singulière de capturer la lumière sur la toile. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), « peintre de la femme », a souvent privilégié la figure humaine, mais il n’a cessé de peindre aussi des paysages : ceux de la petite salle d’angle au début de l’exposition sont pleins de charme, lac ou bord de Seine, chemins de promenade, en été le plus souvent.

Renoir, Femme à l’ombrelle dans un jardin, 1873-1875, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Annonciatrice de son chef-d’œuvre exposé au musée d’Orsay, Au jardin – Sous la tonnelle du Moulin de la Galette, prêt du musée Pouchkine, montre une jeune femme de dos, en robe rayée bleue et blanche, appuyée sur une ombrelle pour bavarder avec des personnages attablés dans la verdure, une image de plaisirs simples et partagés.

Renoir, Au jardin - Sous la tonnelle au Moulin de la Galette, Musée Pouchkine, Moscou

Renoir est un portraitiste. La comtesse de Pourtalès, les fillettes Alice et Elisabeth Cahen d’Anvers (Rose et bleu) ou Madame X montrent une grande attention à la personnalité, aux visages, aux vêtements aussi – même si la préférence du peintre va aux modèles nus, ses célèbres « Baigneuses », qu’il peindra toute sa vie avec sensualité et enthousiasme. « Renoir me dit que le nu lui paraît être une des formes indispensables de l’art », écrit Berthe Morisot dans son Carnet, le premier janvier 1886, après une visite à son ami.

Renoir, Rose et bleu – Alice et Elisabeth Cahen d’Anvers, 1881, Museu de Arte de Sao Paulo - Assis Chateaubriand

Dans la première partie du parcours, deux autres paysages m’ont frappée, issus de collections particulières : d’abord Etude de mer – Marine à Capri, une petite toile délicate où mer et ciel mêlent leur palette, puis Paysage d’Alger – Le jardin d’essai, qui m’a rappelé l’exposition de Gérard Edsme inspiré par ce jardin luxuriant.

Renoir, Etude de mer (Marine à Capri), 1881, Collection particulière

Une autre salle d’angle présente, près des Enfants de Martial Caillebotte, Jean et Geneviève assis avec leurs livres (le peintre possède l’art de rendre la grâce enfantine, le garçon porte les cheveux longs comme il était courant à l’époque) et d’une Jeune fille au chapeau noir à fleurs rouges au regard franc, un magnifique portrait de Julie Manet, la fille de Berthe Morisot : avant de mourir, celle-ci avait confié sa fille à Renoir, qui devient son tuteur. Quel que soit le format de la toile, Renoir assure présence à son sujet, on peut encore le vérifier dans une ravissante petite huile appartenant à la fondation Gianadda, Jeune fille en buste, vue de profil.

Renoir, Mlle Julie Manet, vers 1894, Musée Marmottan Monet, Paris

Femme s’essuyant la jambe droite, affiche de l’exposition, annonce une série de nus, le plus souvent dans un cadre de verdure, où Renoir donne libre cours à son enthousiasme pour la beauté féminine, son type de femme plutôt ronde et colorée : « Ce que j’aime, c’est la peau, une peau de jeune fille, rosée, et laissant deviner une heureuse circulation. » Ses modèles devenaient ses maîtresses ou l’inverse, je ne sais. Renoir peignait ceux qui vivaient auprès de lui, ses enfants, ceux de ses amis. L’exposition se termine sur un autoportrait de 1910 où il s’est peint de profil, la barbe et la moustache aussi blanches que son chapeau, l’œil toujours vif, curieux.

Renoir, Jeune fille au chapeau noir à fleurs rouges, vers 1890, Collection particulière, Photo Jean-Louis Losi

Dans le forum, on peut admirer une nature morte aux fruits exotiques, Bananes et ananas. Près de sa célèbre Venus victrix en bronze (Renoir & Richard Guino), une belle Etude de nu – Baigneuse du musée Rodin m’a plu par son inachèvement, ses couleurs, l’attitude du modèle. Si vous passez par Martigny cet été, ne manquez pas le passionnant documentaire projeté au sous-sol, qui montre Renoir à l’œuvre et les lieux où il a vécu. Dans ses derniers jours, le peintre aurait dit en peignant, les pinceaux attachés à ses doigts pleins de rhumatismes : « Je commence à y comprendre quelque chose. »

Une exposition annexe présente les vitraux offerts par la Fondation Pierre Gianadda aux deux chapelles de Martigny dont la rénovation vient de se terminer. Les fac-similés exposés permettent de les découvrir à hauteur des yeux, une occasion rare. C’est le Père Kim En Joong, créateur des nouveaux vitraux de la cathédrale St Lambert à Liège, qui a peint ceux de la chapelle catholique de la Bâtiaz.

Pour la chapelle protestante, construite en 1932 par le grand-père de Léonard, Baptiste Gianadda, Hans Erni a dessiné dix-sept vitraux sur des thèmes bibliques liés à la vie et à la renaissance – il en a découvert la maquette le jour de ses 105 ans !

« Considérer que l'œuvre d’Idel Ianchelevici rayonne davantage par la sérénité de ses approches que par ses audaces n'est pas faire injure à la mémoire d'un homme de bien ! Ianchelevici avouait une affection prononcée pour les scènes bucoliques, les tendresses, les regards amoureux, les quotidiens tranquilles et débonnaires. Ode à la nature des choses, aux gestes simples, aux salutaires attendrissements, l'artiste roumain développa une œuvre en accord constant et parfait avec sa conscience. A ce titre, son travail est un exemple de probité. »

« Considérer que l'œuvre d’Idel Ianchelevici rayonne davantage par la sérénité de ses approches que par ses audaces n'est pas faire injure à la mémoire d'un homme de bien ! Ianchelevici avouait une affection prononcée pour les scènes bucoliques, les tendresses, les regards amoureux, les quotidiens tranquilles et débonnaires. Ode à la nature des choses, aux gestes simples, aux salutaires attendrissements, l'artiste roumain développa une œuvre en accord constant et parfait avec sa conscience. A ce titre, son travail est un exemple de probité. »