Apparu, disparu, reparu, le mât électrique de Lalaing est une curiosité du patrimoine schaerbeekois que connaissent bien tous ceux qui passent à pied, à vélo, en voiture ou en bus dans les avenues Voltaire et Deschanel. J’en ai fait mon objectif pour une balade d’après-midi, et bien sûr, avec un appareil photo en poche, je me suis arrêtée souvent.

Commençons par ce monument, une curiosité. Installé en 2006 au carrefour Deschanel-Louis Bertrand, cet objet d’art difficile à identifier au premier abord attire l’attention par les magnifiques félins en mouvement sur son socle triangulaire. Un jour, l’un d’eux a disparu – volé ? me suis-je demandé – puis tout l’édifice, démonté pour restauration. Classé, il a été pris en charge par le Fonds pour le Patrimoine et la Fondation Roi Baudouin. Et voilà que cette flèche de bronze de style art nouveau pare à nouveau cet endroit fort fréquenté, complétée du lampadaire qui lui manquait.

Sur le site consacré à Jacques de Lalaing (1858-1917), le peintre et sculpteur belge est présenté comme un artiste et un homme de cœur. Vous y trouverez l’histoire du Mât-Tigres, comme on l’appelle aussi, d’après ses combats de fauves et de serpents. « Jacques de Lalaing remporte un franc succès lorsqu'il expose à Bruxelles en 1887 un groupe en plâtre intitulé Base de mât électrique. Il développe cette œuvre à l'échelle du paysage et, jusqu'à sa mort, il tentera de l'insérer dans l'espace public. » Refusé à de nombreuses places, le mât sera finalement installé à Schaerbeek.

Tout près du parc Josaphat, le Mât de Lalaing est un des éléments remarquables de ce coin de Schaerbeek régulièrement arpenté par les amateurs d’architecture, d’urbanisme et d’espaces verts, au bas de l’avenue Louis Bertrand, une des plus belles de la commune. Là où ses pelouses s’élargissent, elles comportent à présent une partie non tondue semée de fleurs des champs, c’est du plus bel effet, et un chemin de traverse.

On peut remonter vers le boulevard Lambermont en empruntant l’avenue du Suffrage universel : d’un côté, le stade rénové du Crossing avec ses nouvelles infrastructures, un domaine sportif qui revit ; de l’autre, des maisons bourgeoises construites dans les années vingt – j’aime regarder leurs façades, l’ornementation, tous ces détails qu’il y a presque cent ans on offrait aux passants pour le plaisir des yeux.

Bas-reliefs, bow-windows, frontons, balustres, alternance des matériaux, tout cela présente encore plus de valeur près d’un siècle plus tard, à une époque où le fonctionnel prédomine, et on se réjouit de voir ces façades entretenues, restaurées, malgré le coût que cela représente pour les propriétaires. Jolies aussi, ces fenêtres bleues dans la vigne vierge, non ?

La chaussée de Haecht et la chaussée d’Helmet, deux grands axes très fréquentés de Schaerbeek, passent sous le boulevard Lambermont, mais pour les piétons, de beaux et larges escaliers de pierre bleue permettent d’y accéder rapidement. Celui que j’ai emprunté m’a semblé plus propre que la dernière fois – que de travail dans nos villes pour ramasser toutes les saletés que certains laissent derrière eux. Les tags sont le plus souvent une pollution visuelle, celui-ci m’a fait sourire, pour une fois.

Sur le trottoir du boulevard, plusieurs mosaïques d’Ingrid Schreyers, l’atelier B[is]art n’est pas loin. De l’autre côté, vers le square Riga (où le rond-point a retrouvé son olivier pour la belle saison), l’avenue Eugène Demolder aligne ses maisons de maître (de plus en plus souvent divisées en appartements). En sens inverse, lorsqu’on découvre l’avenue depuis le square, l’irruption dans le lointain de la tour Up (nouvelle et plus haute tour résidentielle en construction près du canal : elle comptera 42 étages) a considérablement modifié la vue.

Ici une grille de fer forgé s’ouvre sur une cour garnie de grands pots : des érables japonais en sont les vedettes et l’on aimerait voir la porte s’ouvrir pour remercier quelqu’un.

Au pied des arbres, coquelicots et bleuets donnent une touche champêtre. Les jardins de ville, pleine terre ou pots, font le bonheur des citadins.

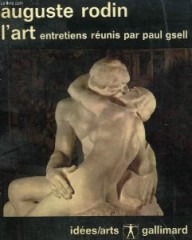

« Le dessin, le style vraiment beaux sont ceux qu’on ne pense même pas à louer, tant on est pris par l’intérêt de ce qu’ils expriment. De même, pour la couleur. Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur : il n’y a qu’une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle. Et quand une vérité, quand une idée profonde, quand un sentiment puissant éclate dans une œuvre littéraire ou artistique, il est de toute évidence que le style ou la couleur et le dessin en sont excellents ; mais cette qualité ne leur vient que par reflet de la vérité. »

« Le dessin, le style vraiment beaux sont ceux qu’on ne pense même pas à louer, tant on est pris par l’intérêt de ce qu’ils expriment. De même, pour la couleur. Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur : il n’y a qu’une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle. Et quand une vérité, quand une idée profonde, quand un sentiment puissant éclate dans une œuvre littéraire ou artistique, il est de toute évidence que le style ou la couleur et le dessin en sont excellents ; mais cette qualité ne leur vient que par reflet de la vérité. »