« Il faut être absolument moderne. » La phrase de Rimbaud m’a trotté en tête pendant que je visitais au musée d’Ixelles l’exposition « Art belge. Un siècle moderne ». Près de deux cents peintures, sculptures et gravures d’une collection privée, celle de Caroline & Maurice Verbaet. Celui-ci l’a commencée en 1970, d’abord à Anvers en salle des ventes ; l’art belge était alors moins cher et moins bien connu qu’aujourd’hui, c’était à sa portée et à la mesure de son « argent de poche ». Des achats instinctifs, pour le plaisir, par passion.

Parcours atypique, indique le prospectus. En effet, l’accrochage ne suit pas la chronologie, les œuvres d’un même artiste sont rarement regroupées, « l’exposition privilégie des confrontations visuelles et des rapprochements plastiques inattendus. » Par exemple, un Paysage avec écriteau de Spilliaert (1904) voisine avec un grand Paysage nocturne de Jan Vanriet (2010) de même tonalité. On a rapproché Fabre d’Ensor, Dotremont de Michaux, Le Dirigeable de Spilliart (gouache) du Raven de Panamarenko, La notte de Serge Vandercam (bleus sombres) et un Soir à la mer de Permeke (bruns sombres)… Bref, la couleur, le thème, la manière ou la technique instaure une proximité. Au visiteur de chercher les rapports qui s’établissent.

« Un siècle moderne » ? Le XXe siècle décline ici les différentes voies du modernisme. La sélection présente 79 artistes figuratifs ou abstraits – une grande huile de Luc Peire (Aleksandre, 1981) aux lignes verticales sur un bleu vibrant –, et se passe de fil conducteur. Un peu déroutée au départ, je me suis laissé guider par ma propre sensibilité, ce qui s’accorde avec la subjectivité inhérente à ce genre de collection.

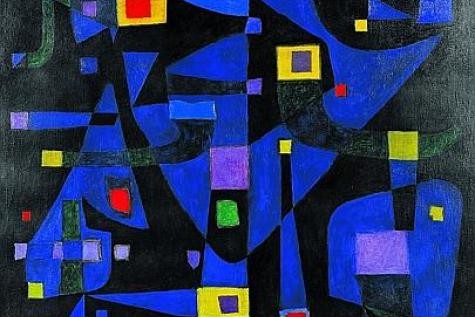

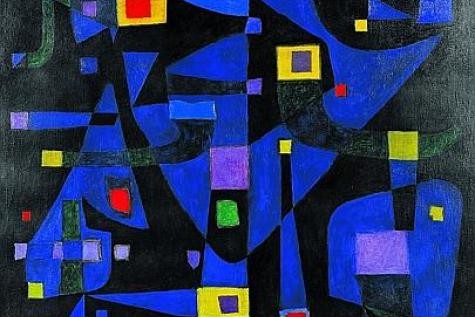

Marc Mendelson, Limites de la nuit, 1952 © SABAM, Belgium 2012

Les sculptures ont particulièrement retenu mon attention : pas les Plans mobiles de Pol Bury, malheureusement sous verre donc immobiles, mais de délicieuses figures d’Oscar Jespers (1887-1970) : au rez-de-chaussée, un Petit cavalier en céramique (dans un cadre en bois art déco) et un bronze noir intitulé Frieda. A l’étage, non loin d’une Tête de femme en pierre, ne manquez pas, si vous y allez, la bien nommée Perle fine : sculptée dans le marbre blanc, un visage aux traits délicats, un chignon très allongé vers l’arrière – elle aurait mérité d’être mieux placée, pour qu’on puisse en faire le tour. Cela rappelle un peu l’art d’un Brancusi, impossible de ne pas y penser devant une tête d’enfant, couchée, un petit plâtre présenté plus loin.

Cette salle du musée d’Ixelles met particulièrement en valeur les œuvres disposées sur l’estrade du fond. Au pied de celle-ci, à gauche, voisinage incongru entre le Buste d’un débardeur signé Constantin Meunier et une sorte de robe du soir couverte des coléoptères fétiches de Jan Fabre, « Terre de la montée des anges (Mieux vaut un poisson sur la rive que dix en l’air) » – il y aurait une histoire de l’art à écrire d’après les titres, les « Sans titre » et « Composition » d’une part, de l’autre les énoncés déclaratifs, parfois prétentieux, parfois percutants comme « Si la vie était plus logique, elle serait encore moins vivable » (Dotremont).

Fernand Khnopff, Portrait de Simone Héger (Source : Cultured)

Sur l’estrade trône Passerelle I d’Alechinsky, ses cases en rouge sur fond écru entourées d’une bordure à l’encre noire inspirée des plaques d’égout dont les motifs l’ont inspiré tout un temps. Pour la regarder de près, montez les marches à droite près des deux superbes bronzes de Minne et arrêtez-vous en face de Dimanche des tourterelles, une grande toile de Marc Mendelson dont la matière blanc beige, presque un bas-relief de nacre, esquisse avec douceur un paysage.

Le collectionneur Maurice Verbaet aime les arbres, ce qui lui a sans doute fait acquérir certaines toiles présentées ici, comme un beau fusain de Lismonde ou L’Arbre de Serge Vandercam, une photographie en noir et blanc qui pourrait passer de loin pour une gravure, gros plan sur un tronc aux branches dénudées. (Deux autres photos de lui à l’étage, La Remise et L’Escalier, aux beaux jeux de lumière.)

Léon Spilliaert, La Rapace, 1902 © SABAM Belgium 2012

Firmin Baes, La petite fille au chou, s.d. © SABAM Belgium 2012

(Source : http://www.agendamagazine.be)

Les galeries du premier étage proposent des regroupements plus lisibles : des compositions géométriques, dont celle de Guy Vandenbranden reprise sur l’affiche, aux couleurs primaires, puis des natures mortes, des personnages. De Jane Graverol, surréaliste belge, une nature morte avec canard empaillé, plante fleurie et globe terrestre, des livres sur une table ronde, juste à côté d’une autre table ronde, celle du petit déjeuner de Van de Woestijne avec le moulin à café et les pistolets du dimanche.

Vous serez peut-être ravi comme moi de rencontrer là une fillette en robe bleu ciel nouée sur les épaules, le Portrait de Simone Héger signé Khnopff ; une étonnante Fillette au chou de Firmin Baes, assise sur une chaise, un énorme chou vert sur les genoux ; Trois sœurs, de Léon Frédéric, en robes rouges, épluchant des pommes de terre ; un Jeune garçon de Louis Buisseret, vêtu de clair, délicat, posé sur un canapé. Cet ensemble figuratif va du réalisme social de Laermans (Les derniers croyants) au symbolisme de Montald ou Delville, Spilliaert surtout, très bien représenté avec des encres fantastiques.

Jules Schmalzigaug, Volume + Lumière, 1914 © SABAM, Belgium 2012

Beaucoup d’œuvres de Schmalzigaug, de René Guiette (un étonnant Saint-Tropez), d’Antoine Mortier. Plus que de Magritte ou Delvaux (à qui est consacrée une petite exposition que je n'ai pas vue dans une autre salle), mais vous l’avez compris, cette exposition ne résume pas l’art belge au XXe siècle, même si « pratiquement toutes les « cases » des mouvements artistiques du XXe siècle belge sont remplies » (Estelle Spoto). Elle emprunte des sentiers divers, confronte des créateurs de premier et de second plan, au plaisir de collectionner.