Quand j’ai emprunté à la bibliothèque, avant le confinement, L’arbre du pays Toraja de Philippe Claudel, je ne pouvais me douter qu’il ferait partie, comme quelqu’un l’écrivait ici récemment, de ces livres qui « viennent toujours quand on a besoin d’eux ». J’ai lu d’une traite ce roman dont le titre renvoie à un rituel funéraire des Toraja, sur une île indonésienne.

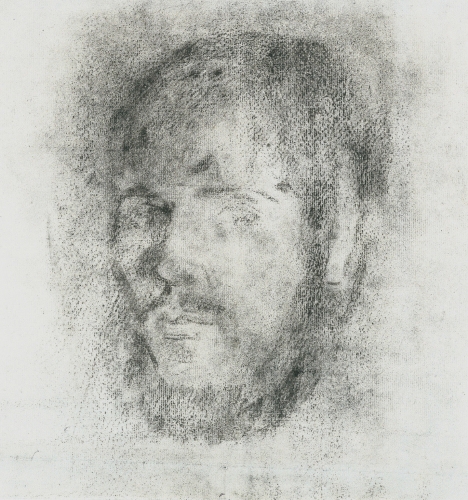

Rik Wouters, Autoportrait, fusain

Le narrateur, un cinéaste, se souvient de ce pays où, près d’un village, on lui a montré un arbre « particulier », « remarquable et majestueux » : « une sépulture réservée aux très jeunes enfants venant à mourir au cours des premiers mois », déposés dans une cavité sculptée à même le tronc, fermée par des branchages et des tissus. Au retour en France, il a l’intention de le raconter à Eugène, son producteur devenu son meilleur ami, mais en écoutant les messages sur son répondeur, il entend celui-ci lui dire : « Tu vas rire, j’ai un vilain cancer. »

Depuis quelques années, il a l’impression que la mort s’approche, sans la craindre vraiment pour lui-même, mais bien pour ses proches. Dans leur brasserie préférée où ils se retrouvent le soir même, il raconte son voyage à Eugène, sans lui parler des rituels. Celui-ci l’a rassuré – « tout a été pris à temps », sa fille médecin y a veillé –, et ils ont trinqué « à Dieu, au millefeuille, à [eux], à la vie. » Eugène est mort moins d’un an plus tard, peu après qu’il lui avait tout de même « raconté l’arbre du pays Toraja ».

Cela dit, le narrateur laisse « glisser les plans un à un », s’attarde sur L’invention de Morel, un roman de Casares qu’Eugène lui avait offert, sur le scénario qui l’occupe, à partir du suicide d’un camarade d’adolescence qui s’est suicidé à dix-neuf ans, dont le titre sera « Pas mon genre », d’après la conclusion d’Un amour de Swann.

« Le remords, le temps, la mort, le souvenir ne sont que les différents masques d’une expérience qui n’a pas de nom dans la langue, et qu’on pourrait au plus simple désigner par l’expression usage de la vie. Quand on y pense, toute notre existence tient dans l’expérimentation que nous en faisons. Nous ne cessons de nous construire face à l’écoulement du temps, inventant des stratagèmes, des machines, des sentiments, des leurres pour essayer de nous jouer un peu de lui, de le trahir, de le redoubler, de l’étendre ou de l’accélérer, de le suspendre ou de le dissoudre comme un sucre au fond d’une tasse. »

L’arbre du pays Toraja est une rumination sur cet « entre les deux » qu’est la pensée de la mort dans notre vie – « Nous autres vivants sommes emplis par les rumeurs de nos fantômes » – et le récit d’un homme qui vit seul dans un immeuble, entre deux femmes : une voisine qu’il observe de sa « fenêtre sur cour », dont il fera la connaissance, et Florence dont il a divorcé « en douceur », qu’il fréquente encore régulièrement. A tout cela se mêle l’amour du cinéma, qui imprègne sa vision des choses et son amitié pour Eugène.

« Ainsi vont nos vies, qui se décident parfois un peu trop vite, et qui nous laissent nous débrouiller ensuite avec nos regrets et nos remords. » Au long des deux cents pages de L’arbre du pays Toraja, Philippe Claudel nous met à l’écoute des confidences d’un homme attentif aux corps, aux postures, aux mouvements, en même temps qu’aux méandres en lui de de la mémoire et de la vie.