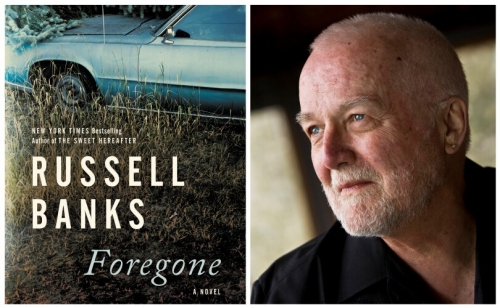

Oh, Canada (Foregone (Perte), 2021, traduit de l’américain par Pierre Furlan), l’avant-dernier roman de Russell Banks (1940-2023) est, comme le dernier, Le Royaume enchanté, le récit d’un homme qui se souvient. Leonard Fife, 77 ans, sait qu’il n’en a plus pour longtemps. Il a accepté que son ami réalisateur, Malcolm, un de ses anciens élèves, filme dans son appartement une dernière interview.

Le jour venu, Fife demande pourquoi il a accepté cela. Renée, l’infirmière qui pousse son fauteuil roulant jusqu’au salon, répond qu’il a fait « quelque chose dans le cinéma » et que les gens célèbres doivent donner des interviews. Lui ne se soucie que d’une chose : que sa femme Emma soit présente, sinon il ne pourra pas parler. Dans le salon où tous les meubles ont été poussés sur le côté, devenu « une boîte noire aux dimensions inconnues », Malcolm salue Leo et « un petit cercle de lumière bien découpé surgit sur le plancher nu. C’est là qu’on interrogera Fife. »

Vincent, le caméraman ; Diana, la productrice ; Sloan, une jeune femme qui s’occupera du son, l’équipe de Malcolm veut tourner « un documentaire basé sur l’ultime confession de son vieux professeur ». Il a rédigé vingt-cinq questions pour son mentor et prévu une semaine de tournage, mais Leo veut tout raconter d’un coup, comme il en a envie, et à condition qu’Emma y assiste – c’est pour elle qu’il le fait. Fife, 1er avril 2018, Montréal, Québec –claquement de mains.

Avant que Malcolm parle, « Fife déclare qu’il va répondre à une question que personne ne sait poser aujourd’hui. » Pourquoi, au printemps 1968, il a décidé de quitter les Etats-Unis et d’émigrer au Canada. La plupart pensent qu’il a fui la conscription comme plus de soixante mille jeunes Américains qui ne voulaient pas aller se battre au Vietnam. La vérité est plus compliquée et ambiguë. Fife, « l’un des cinéastes documentaristes du Canada les plus renommés et admirés » voudrait que « Oh, Canada », le film de MacLeod, la rétablisse.

Son récit commence en 1968, à Richmond en Virginie, chez les Chapman, les parents de sa femme Alicia (Emma entend ce nom pour la première fois). Fife, Alicia, enceinte de six mois, et leur fils Cornel, trois ans, séjournaient chez eux, servis par leurs domestiques noirs. Cela faisait cinq ans que Fife avait épousé Alicia, lui qui n’était pas riche, contrairement aux Chapman, héritiers d’une société fondée par leur père, sous la marque Doctor Todd’s.

Fife passait souvent du temps chez eux quand il était étudiant, puis chargé de cours à l’université de Virginie à Charlottesville, où il faisait des recherches sur le roman américain du XXe siècle. Ce qui inquiétait les parents d’Alicia, c’était leur projet d’acheter une maison dans le Vermont, loin de chez eux – Fife allait enseigner là-bas dans « une bonne petite institution d’études supérieures ». Ils connaissaient son rêve de devenir écrivain. Leur rêve à eux, c’était de transmettre l’entreprise familiale à Leonard (ici on ne l’appelait ni Fife ni Leo) et de les garder à proximité de chez eux. Fife voulait en discuter d’abord avec Alicia, une semaine de réflexion s’imposait.

Quand Malcolm propose une coupure, Fife est en train de lutter contre les nausées et la douleur, mais il veut continuer. Malcolm revient aux films de Fife, notamment « Dans la brume » (sur la base militaire de Gagetown et les essais sur l’agent orange dans les années soixante), à son travail de documentariste engagé, et même si ce premier mariage avec Alicia, pour lui aussi, c’est du neuf.

Fife : « Mon deuxième mariage. Pas mon premier. » Les souvenirs de Gagetown affluent dans sa mémoire, il pourrait les raconter. Mais le cancer « lui a donné la liberté de creuser et de révéler le mensonge », il n’a plus d’avenir ni rien, sauf Emma qui l’aime, le respecte et l’admire. « C’est sa dernière chance d’arrêter de mentir à Emma, sa dernière chance de lui rendre en public tout ce qu’elle lui a donné en privé. » […] « Fife parle de nouveau dans l’obscurité. Emma ? Tu es là, Emma ? – Oui, Leo, je suis toujours là. »

Oh, Canada est un récit troublant. Fife revoit précisément des scènes de sa vie, des personnes qui ont compté pour lui, des lieux, perd parfois le fil, navigue entre ces visions du passé et la situation présente. Son entourage perçoit sa fatigue, mais le tournage continue. Emma veut sortir, s’oppose à ce déballage en public et en conteste la véracité. Pour elle, Fife est sous l’effet des médicaments, de la morphine, ses propos sont de la confabulation : un mélange d’imaginaire et de réel. Mais lui s’obstine, exige qu’elle reste, met ses dernières forces dans cette bataille contre le mensonge.

Fife ignore les questions de Malcolm. On suit donc son parcours, ses amitiés, ses mariages et ses abandons, ses voyages et ses rencontres. Russell Banks, en laissant son personnage se raconter jusqu’au bout, quelles que soient les réactions des autres et de son corps qui lui échappe, campe l’histoire d’une conscience qui s’obstine à rétablir le sens d’une vie. Même si le tournage devient chaotique, Leonard Fife ne peut renoncer à dire qui il était vraiment à la femme qui l’aime. L’héroïne du roman, c’est « la mort qui se profile » (Florence Noiville dans Le Monde). « Vertigineuse réflexion sur l’identité », ce roman « crépusculaire » (Geneviève Simon dans La Libre) nous entraîne sur les chemins de la mémoire et fait de nous des témoins d’une confession intime.