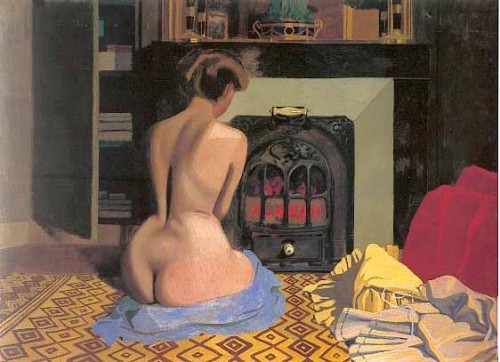

« Small world » est le titre original du premier roman de Martin Suter, Suisse de langue allemande, titre conservé pour la traduction française. Dédié à son père, ce récit captivant tourne autour d’un personnage très singulier, Conrad Lang, Koni pour ses amis, soixante-trois ans, qu’on découvre au début en gardien de villa à Corfou, « plutôt une sorte de régisseur ». D’après les instructions d’Elvira Senn, la propriétaire, il n’est pas censé vivre dans la villa Koch, mais dans la maison du portier. Le temps froid de février l’a amené à s’installer dans l’aile la plus basse de la villa, celle des invités, dont le séjour lui plaît beaucoup – « il se sentait comme le

capitaine d’un paquebot de luxe sur la passerelle : il voyait au-dessous de lui

une piscine d’un bleu turquoise, et devant lui rien d’autre que l’humeur égale de la mer. A ceci s’ajoutaient les commodités de la cheminée qui tirait bien et le téléphone. »

C’est là que distraitement, il allume du bois d’amandier, trop humide pour s’enflammer, avec de l’essence et puis remonte en téléférique se chercher à boire et à manger. Quand il redescend, tout est en flammes, et il s’échappe de justesse. Schöller, le secrétaire personnel d’Elvira Senn, débarque à Corfou pour le délivrer de la cellule où on a enfermé l’incendiaire, Conrad Lang lui explique qu’il s’agit d’un accident. Du Stöckli, le « bungalow de verre, d’acier et de béton apparent » qu’elle s’est fait construire dans le parc de la Villa Rhododendron, avec vue sur le lac, la maîtresse des lieux, septante-huit ans, ordonne de ramener Conrad en Suisse et de l’installer dans un appartement rénové de l’avenue des Sapins, avec un minimum d’argent de poche.

Conrad-Koni, élevé avec Thomas Koch, le fils d’Elvira, qu’il a accompagné dans les meilleures écoles, quémande davantage auprès d’Urs Koch, le petit-fils, juste assez pour « être traité comme un être humain » au bar du Grand Hôtel des Alpes. Dans un manoir du XVIIe siècle sur les bords du Léman où on préparait « la future élite », Thomas l’avait présenté à ses amis comme le fils d’une employée de maison, Anna Lang, que sa mère aidait, et cela l’avait mis à part. En 1946, lors d’une party d’adieu, Conrad avait été frappé du changement d’attitude dans cette « bonne société » envers un « petit homme blême » ignoré de tous avant le concert ; une fois que le pianiste avait interprété des Nocturnes de Chopin, il était devenu un homme entouré, admiré, célébré. L’année suivante, selon le désir de Conrad, Thomas et lui avaient pris des cours de piano. Conrad était doué, pas Thomas, mais le professeur de piano s’était

un jour détourné de son élève.

Au Rosenhof, Conrad est le seul client à qui la serveuse fait crédit ; sa cravate, son élégance, ses bonnes manières, les cinq langues qu’il parle font de lui quelqu’un de respecté, un « milord ». Quand Elvira Senn reçoit une lettre où il lui écrit qu’il rêve de leur vie d’antan, elle est troublée par la précision de ses souvenirs, étonnée qu’il se souvienne d’une robe blanche qu’elle portait quand il n’était qu’un enfant. Connaissant sa faiblesse pour l’alcool, elle fait passer sa rente de trois cents francs à deux mille, ce qui devrait l’aider à oublier. Mais Conrad tombe amoureux d’une divorcée,

Rosemarie Haug, et pour elle, arrête complètement de boire. Lorsqu'on célèbre à la Villa Rhododendron les noces d’Urs, l’héritier Koch, avec Simone Hauser, l’absence inédite de Koni est remarquée de tous : il a envoyé des fleurs, écrit d’Italie une lettre pleine de son bonheur. Thomas ne supporte pas que Koni le laisse tomber ainsi, après tout ce que sa famille a fait pour lui. Il veut l’emmener avec lui en Argentine, où il a envie de se changer les idées – sa troisième épouse veut divorcer. Koni, jusqu’alors docile, toujours disponible, refuse ; Rosemarie et lui vont se marier.

Le lendemain, après avoir fait des courses, Conrad ne retrouve plus son chemin. Il arrive quelque temps à cacher ses absences, ses « pannes ». Rosemarie finit par s’en apercevoir et le convainc de consulter un médecin, qui diagnostique la maladie d’Alzheimer. En peu de temps son état s’aggrave, Rosemarie engage une aide à domicile, qui est renvoyée, trop brutale, comme la suivante, et puis Sophie Berger que Conrad ne supporte pas – « il faut que Maman Anna parte ». Un matin, Koni disparaît. C’est Simone, qui habite la Villa Rhododendron en attendant que leur future maison soit construite, qui le rencontre près de l’appentis du jardinier où il s’était caché. Quand on veut le reconduire chez lui, il répond : « Mais je suis à la maison. » Il s’étonne que Thomas ne se souvienne pas de la « porte des pirates » dans le mur de la propriété voisine, par laquelle il s’est introduit dans le parc. On le place alors dans un centre gériatrique, à l’étage des enfermés.

Elvira Senn, nerveuse à l’idée des souvenirs lointains que Conrad exprime de temps à autre, envoie Simone lui rendre visite, pour se tenir au courant. Rosemarie, qu’il ne reconnaît plus, ne vient plus le voir. Conrad s’échappe un jour par l’escalier de secours, et tente de se suicider. Bouleversée par sa détresse, Simone convainc Elvira de la laisser équiper la petite maison des invités, dans le parc, pour y recevoir Conrad et le soigner. « Small world ! » dit-il en y arrivant. Et bientôt, il va mieux. Jusqu’au soir où la redoutée Sophie Berger remplace la merveilleuse Ranjah, l’infirmière tamoule avec qui il s’entend si bien et avec qui il cause en anglais : Koni croit revoir « Maman Anna » et s’enfuit dans la nuit. Trempé par la pluie et crotté, il fait irruption à la villa Rhododendron au milieu d’un grand dîner des Koch et supplie Elvira Senn : « Maman Vira, Maman Anna doit s’en aller, s’il te plaît ! » Malaise.

Il y a des secrets que Conrad, de plus en plus plongé dans le passé, exprime à sa façon confuse, mais avec une certaine constance. C’est Simone, déçue par son mari infidèle, qui va s’y intéresser de près. C’est elle aussi qui veille, à chaque défaillance

du vieil homme malade, à mettre en place une stratégie thérapeutique qui lui permette de retrouver ses souvenirs, de vivre mieux, malgré la maladie. Au grand dam d’Elvira, qui refuse à Simone l’accès aux albums de famille, de peur de réveiller la mémoire lointaine de Koni.

Martin Suter, dans cette intrigue au cœur des « dix mille » qui comptent dans le « petit monde » des Suisses les plus riches, réussit à nous rendre terriblement attachant et palpitant le destin d’un homme atteint d’Alzheimer, lié – on découvrira comment – à une famille qui s’est servi de lui plus qu’elle ne l’a aimé, sans l’abandonner néanmoins. « Le roman devait s'intituler Boules de neige au mois de mai, reprenant ainsi le titre donné par le père de Martin Suter (décédé de cette maladie) à l'un de ses dessins » écrit Pascale Frey dans L’Express. A travers le regard de ceux et surtout celles qui se prennent d’affection pour lui, à travers les méandres de son cerveau atteint mais dont bien des portes s’ouvrent encore,

le lecteur de Small world prend fait et cause pour ce personnage imprévisible et charmant, quand les fantômes du passé cessent de le menacer.