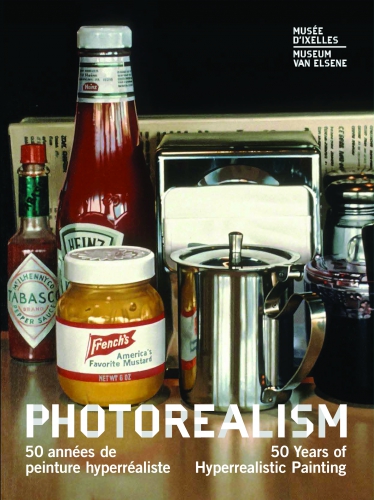

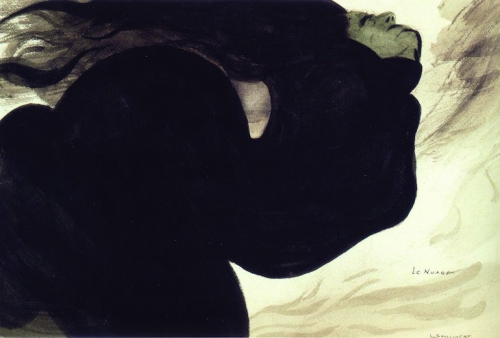

« PHOTOREALISM. 50 Years of Hyperrealistic Painting » : la grande exposition d’été au musée d’Ixelles présente trois générations de peintres américains pour la plupart, des années 1960 à 2010. Leur défi ? Peindre de façon aussi réaliste qu’une photographie la société de consommation pour la célébrer – ou en dénoncer les excès ? Je vous parlerai ensuite de l’exposition bis, « Rien ne va plus ! Tableaux d’une exposition », une installation très originale de Juan d’Oultremont.

Des voitures et des motos, des carrosseries, des chromes, des jouets, des bars, des restaurants, des maisons, des intérieurs, des portraits, des nus… Dans le sillage du Pop-Art, les hyperréalistes dépeignent et critiquent l’« american way of life ». Je vous renvoie au site du musée pour la description de ce courant pictural qui opte pour une vision « documentaliste » du monde. A distance aussi bien de l’abstraction que de la subjectivité, ces peintres partent de photographies qu’ils transposent sur la toile en grand format.

Tjalf Sparnaay, Fried Egg, 2015 © Private Collection of Tjalf Sparnaay

La froideur des images qui en résultent est plutôt déconcertante, mais au fur et à mesure qu’on les découvre – certaines sont époustouflantes comme cet œuf sur le plat du Hollandais Tjalf Sparnaay –, on regarde, on s’étonne et on se pose plein de questions sur la démarche de ces peintres. En plus de l’aspect technique, au résultat forcément spectaculaire, le choix des sujets, le cadrage, la disposition des objets révèlent des orientations diverses et on finit par deviner parfois, d’une toile à l’autre, qu’il s’agit de la même signature.

© Ben Schonzeit, Poivrons (Source)

Remington#5 de Robert Cottingham montre une prédilection pour la typographie qui se confirme quand on google son nom à la recherche d’images. Ici la machine à écrire est coupée par le bord de la toile, manière de casser l’illusion. On trouve des natures mortes tout au long du parcours, comme ces Poivrons jaunes et rouges de Ben Schonzeit qui a souvent peint des légumes et des aliments. Audrey Flack rassemble des objets pour créer des « vanités » contemporaines.

Tom Blackwell, Sequined Mannequin, 1985, Collection of Susan P. and Louis K. Meisel, New York

© Tom Blackwell, Courtesy by Institute for Cultural Exchange, Tübingen, Germany, 2016

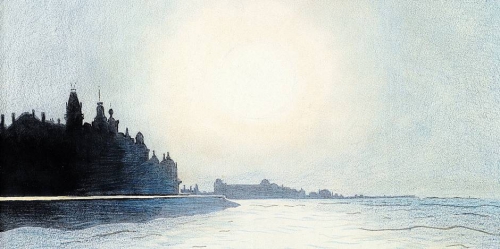

Il s’agit donc bien de peinture et je l’ai perçu davantage devant un arrière-plan flou, des jeux de reflets dans une vitrine de magasin, des ombres, un visage sans contour… Les vues urbaines et les paysages sont particulièrement troublants de réalisme, mais quand nous regardons autour de nous en nous promenant, et même à l’intérieur, voyons-nous aussi net que sur ces peintures ? Ou le regard sélectionne-t-il toujours un point d’appui, laissant le reste dans le vague ?

Anthony Brunelli, Main Street, 1994, Courtesy of Louis K. Meisel Gallery, N.Y., image

© Anthony Brunelli photo, Institut für Kulturaustausch, Tübingen, Germany, 2016.

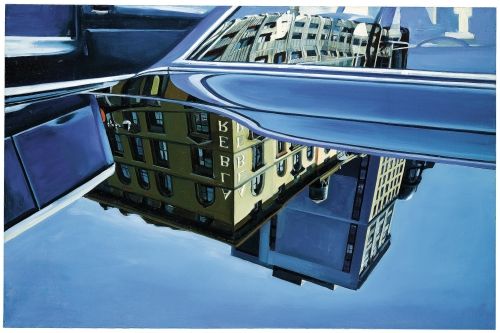

La lumière se joue des choses, elle est bien sûr à l’œuvre sur ces toiles, particulièrement dans les représentations d’objets en verre (qui m’ont fait penser à Ken Orton, bien qu’il ne soit pas exposé ici). Les peintures de Richard Estes montrent les métamorphoses dues à la réflexion.

© Richard Estes, Car Reflections, 1969 (Private Collection)

Bref, le photoréalisme, tout compte fait, donne beaucoup plus à voir que les choses mêmes ! « I’m not duplicating life, I’m making a statement about human values » déclarait le sculpteur hyperréaliste Duane Hanson, exposé ici en 2014.

Juan d'Oultremont, Dresser le tableau, 2016

© Juan dOultremont photo Cissiste international

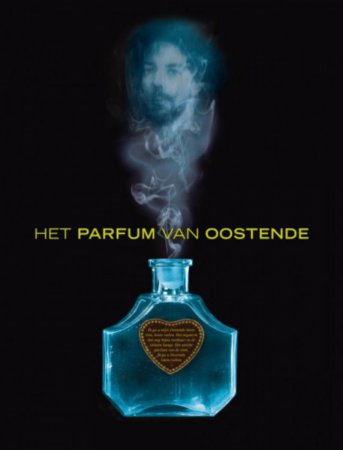

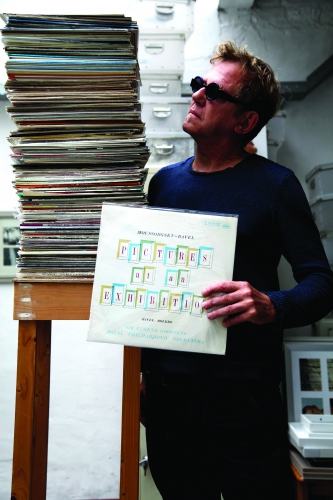

« RIEN NE VA PLUS ! Pictures at an exhibition. Juan d’Oultremont » : il vous faut traverser les collections permanentes – leur nouvelle présentation est très belle – pour visiter la deuxième exposition d’été au musée d’Ixelles. J’ai eu la chance de la découvrir en compagnie de Juan d’Oultremont, un artiste bruxellois qui aime surprendre et qui le fait bien, fondateur du mouvement Cissiste International.

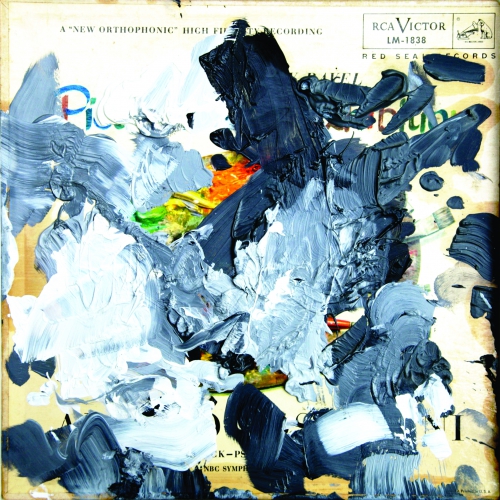

Palette de nettoyage 2013 atelier Francis Alys © photo Juan d'Oultremont - Cissiste International

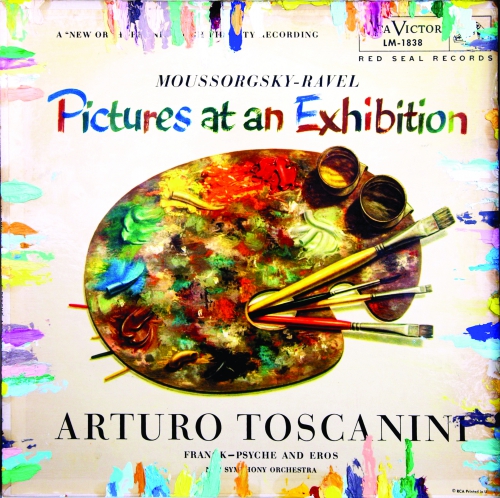

Au départ, une pochette 33 tours des Tableaux d’une exposition de Moussorgski décorée d’une palette. 63 artistes belges et étrangers à qui il en a envoyé un exemplaire ont accepté d’utiliser cette pochette comme leur propre palette et ces 63 palettes contemporaines forment une des pistes du grand jeu musical et pictural auquel nous sommes invités ici : les connaisseurs reconnaîtront peut-être tel ou tel peintre avant de chercher à quel nom correspond le numéro sur la liste (elle-même présentée sur une pochette à prendre à l’entrée du parcours). Michaël Borremans a couvert presque toute la surface de tons bruns, Annick Leizin y a formé des bulles de couleurs diverses, d’autres se sont limités aux contours de la palette initiale ou ont carrément tout recouvert.

Palette Annick Lizein © photo Juan d'Oultremont - Cissiste International

A côté de ces variations sur un même thème, des toiles – surprenante Charlotte Beaudry –, quelques sculptures, et même une voiture peinte par un système de car-wash reconverti ! Sur des tables, Juan d’Oultremont a disposé par « familles » une collection de 250 pochettes, autant de versions discographiques différentes des Tableaux d’une exposition. (Lui-même a dessiné des pochettes pour certains chanteurs, comme vous pouvez vous en rendre compte sur le site de cet artiste pluridisciplinaire.)

Palette Stephan Balleux © photo Juan d'Oultremont - Cissiste International

Les diverses façons dont le titre suggestif de Moussorgski a été illustré sur les pochettes de disques reflètent une évolution visuelle, des choix d’illustrateurs : déambulation dans une salle d’exposition, portraits d’interprètes, paysages, graphismes attendus ou inattendus. J’ai pensé d’abord à chercher Ekaterina Novistkaya qui avait gagné en 1968, le Reine Elisabeth de piano en jouant Moussorgski à seize ans – elle m’avait épatée – et je l’ai trouvée ! Une bande-son accompagne évidemment cette installation pleine de fantaisie. « L’art est-il un jeu ? » titrait déjà Juan d’Oultremont en 2002.

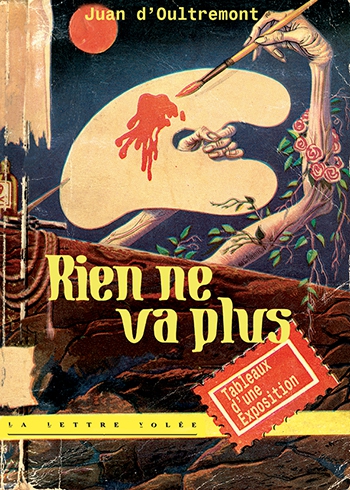

Catalogue Rien ne va plus Tableaux d'une exposition Juan d'Oultremont

J’ai malheureusement oublié de me procurer le catalogue original de « Rien ne va plus ! » au format livre de poche, qui m’aurait permis de vous en dire davantage, mais au fond, c’est aussi bien : allez-y, le musée d’Ixelles vous invite à ces deux expositions jusqu’au 25 septembre. Et en prime, celle d’Oriol Vilanova, lauréat Art’Contest 2015 (dont je ne vous dis rien, ne l’ayant pas vue).