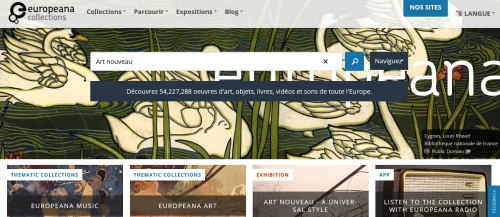

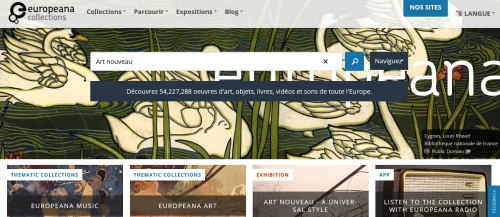

Peut-être recevez-vous comme moi, de temps à autre, un courriel émanant des Collections Europeana ? On s’y inscrit en ligne. Cette bibliothèque numérique européenne, lancée en novembre 2008, a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir l’héritage culturel européen : pas moins de « 54.227.288 œuvres d’art, objets, livres, vidéos et sons de toute l’Europe » ! Les courriels d’Europeana arrivent à présent dans la langue de son choix et à l’entrée du site, on peut choisir entre 23 langues pour la présentation, bien que l’usage de l’anglais reste prédominant. Le blog Europeana, muni d’un traducteur, permet d’en suivre l’actualité.

http://www.europeana.eu/portal/fr

En plus de ses collections (art, mode, musique), Europeana présente des expositions thématiques. L’Art nouveau, déjà évoqué antérieurement, est le thème de la dernière exposition mise en ligne, avec de belles illustrations. Je vous propose d’y faire un tour. La fameuse ligne coup de fouet de Victor Horta introduit « Art nouveau – Un style universel », un parcours sur ce courant esthétique qui porte beaucoup d’autres noms comme « Jugendstil, Modernisme, Szecesszió, Style Liberty, Skønvirke ».

Les origines de l’art nouveau remontent au mouvement Arts & Crafts en Angleterre durant la seconde moitié du XIXe siècle, avec William Morris. L’expression « art nouveau » apparaît pour la première fois dans la revue belge L’Art moderne, en 1884, pour caractériser certains artistes du groupe des XX. L’art nouveau prône l’unité de tous les arts, sans hiérarchie entre les beaux-arts (peinture et sculpture) et les arts décoratifs, entre les artistes et les artisans. Leur but : créer des objets beaux et fonctionnels à la fois.

D’abord associé au luxe, l’art nouveau connaît rapidement un succès commercial en Europe par le biais des affiches, des expositions universelles, et de certains commerces qui s’adressent à la classe moyenne comme Liberty & Co, d’où le « style Liberty ». Arthur Liberty est l’un des premiers à surfer sur la vague du japonisme, stimulée par le succès des « Ukiyo-e ». Siegfried Bing, éditeur du mensuel Le Japon artistique, ouvre en 1895 sa galerie L’art nouveau à Paris. C’est dans la capitale française que l’Exposition universelle de 1900 « marque le point culminant de l’art nouveau » – ce qu’illustrent des séquences filmées d’époque.

« Inspiré par la nature », troisième volet, présente les formes florales et organiques recréées par les maîtres verriers, les illustrateurs de livres, les créateurs de bijoux… Je ne connaissais pas les noms d’Eugène Grasset (1845-1917) et de son élève Maurice Pillard Verneuil (1869-1942) dont les dessins botaniques ont été transposés dans le Jugendstil. Papillons, libellules, paons, cygnes, toute une faune décorative prend place sur les vitraux, les vases et autres objets art nouveau.

Salon des Cent. Exposition d'une partie de l'oeuvre de E. Grasset : [2ème exposition], 1894

Des fleurs entourent de jeunes femmes idéalisées – femmes-fleurs ou femmes fatales : le quatrième volet illustre l’omniprésence du motif féminin dans l’art nouveau, et en particulier dans la publicité. Chevelures végétales, corps nus, sensualité, ce sera un leitmotiv dans l’œuvre de Mucha. Certaines vedettes sont inséparables de ce courant : Sarah Bernhardt, représentée par Mucha en princesse byzantine dans Gismonda ; Jane Avril, la danseuse de cabaret peinte par Toulouse-Lautrec ; Loïe Fuller et ses voiles tourbillonnants aux Folies-Bergère.

Sous l’influence des créateurs art nouveau, la tenue féminine évolue : les tissus des robes se font plus légers, voire vaporeux, les motifs et les tons se modernisent, on fabrique pour les femmes des vêtements plus pratiques pour les loisirs et le sport. A l’opposé de ce que représente la femme, incarnation du bien ou du mal, dans les œuvres de certains poètes ou peintres mystiques, et aussi dans les œuvres graphiques : ex-libris, affiches, couvertures de revues…

« Architectures et intérieurs » forment le volet suivant de cette exposition. Guimard à Paris, Mackintosh à Glasgow, Hoffmann à Bruxelles pour le Palais Stoclet (voyez la superbe fresque de Klimt) et bien sûr Horta, Gaudí à Barcelone. Pour terminer le parcours, on présente quelques chefs-d’œuvre des arts décoratifs signés Tiffany, Gallé, Lalique. Les connaisseurs jugeront sans doute cette « exposition » très générale, mais pour qui souhaite aller plus loin, les ressources d’Europeana passant par un grand nombre de musées et institutions d’Europe, une série de liens en rapport avec l’art nouveau permettent de prolonger la découverte.

Le plus formidable apport des Collections Europeana, à mon avis, c’est d’offrir à qui s’intéresse à tel ou tel sujet un nombre impressionnant de documents divers. Une recherche sur « art nouveau » mène, par exemple, à 51.931 images, 25 textes et 8 vidéos. Une des manières les plus originales de « parcourir » ces collections au hasard est de choisir une couleur : le turquoise, figurez-vous, mène à Alfred Hitchcock !