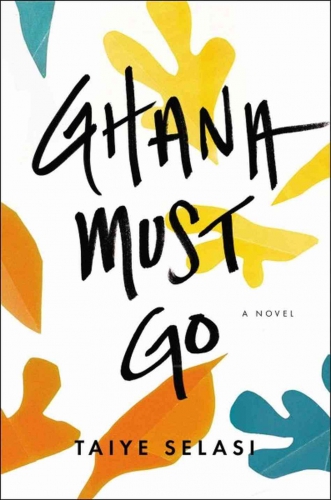

« Kweku meurt pieds nus un dimanche matin avant le lever du jour, ses pantoufles tels des chiens devant la porte de la chambre. » Une première phrase suffit parfois à faire entrer dans le tempo d’une lecture. Pour Le ravissement des innocents de Taiye Selasi (Ghana must go, 2013, traduit de l’anglais par Sylvie Schneiter), cette phrase m’aidera, j’espère, à restituer un peu de ce roman bouleversant et si riche qu’il faudrait le relire aussitôt pour mieux en parler.

Le Ghana a disparu du titre français, dommage, mais celui-ci convient bien à cette histoire d’un couple désuni malgré l’amour, celui de Kweku Sai et Folásadé Savage, et de leurs quatre enfants, le récit de l’innocence perdue. Première partie : « Le retour ». Ama, la deuxième épouse de Kweku Sai, dort encore « comme une enfant » quand celui-ci se tient ce dimanche-là « sur le seuil entre la véranda et le jardin » de sa résidence de plain-pied, une maison fonctionnelle, élégante, qu’il a fait construire vingt ans après l’avoir dessinée sur un bout de papier, dans la cafétéria de l’hôpital (à 31 ans, en troisième année d’internat aux Etats-Unis). Dans un quartier résidentiel délabré d’Accra, la capitale du Ghana.

A des kilomètres de là, quand son fils aîné Olu, médecin comme lui, apprend que son père, « un chirurgien-chef incomparable » est mort à 57 ans d’une crise cardiaque sans avoir « rien fait », il ne peut y croire. Il se souvient de sa petite sœur Sadie, née prématurée, à Boston en 1989, puis placée en incubateur avec un pronostic défavorable – « C’était trop tôt ». Folá, sa mère, dévastée, refusait de l’admettre. Olu avait accompagné son père pour voir le bébé dont la survie était « peu probable » et, comme sa mère, il était convaincu que Kweku pouvait la sauver. Il l’avait sauvée.

Taiye Selasi raconte l’histoire de la maison de Kweku Sai et de son jardin, l’œuvre d’un charpentier qui « travaillait remarquablement bien et seul », M. Lamptey, « le vieux qui dort au bord de l’océan ». Deux enfants, une fillette et son frère, avaient conduit Kweku jusqu’à lui, et devant le sourire radieux du gamin, Kweku s’était rappelé celui de sa sœur cadette, « morte à onze ans au village d’une tuberculose curable ». « Plus jeune, il avait pris cela pour de la sottise, le ravissement des innocents. » Au moment de mourir, il comprend s’être trompé sur « la qualité de cette gaieté » chez sa sœur mourante.

Taiwo, sa fille (entre Olu et Sadie, il y a les jumeaux, la belle Taiwo et son frère Kehinde), se demande où étaient, en ce dimanche fatal, les pantoufles de Kweku qu’il ne quittait jamais et dont il avait l’obsession. Chez eux, il y avait toujours une corbeille de pantoufles à l’entrée. A douze ans, une nuit, elle avait surpris son père endormi, encore en tenue d’hôpital, avachi sur le canapé, et découvert les lésions à la plante de ses pieds. Elle ne connaissait pas son enfance d’enfant pauvre qui allait pieds nus ; ni leur père ni leur mère ne parlaient jamais du passé.

La vie de cette famille bascule en 1993. Sur l’insistance du directeur, Kweku Sai, le meilleur chirurgien de l’hôpital Beth Israël de Boston, a accepté une opération de la dernière chance pour une patiente – d’une famille de donateurs. Mais c’était vraiment trop tard. Contre toute attente, à la suite du décès, sous la pression de cette famille et malgré l’appui de ses collègues, l’hôpital le licencie sans raison valable et onze mois de débats au tribunal n’y changeront rien.

Pendant tout ce temps, Kweku n’a rien dit chez lui, s’est absenté tous les jours, et lorsque Kehinde, pensant que son père a oublié de venir le chercher après son cours au Museum of Fine Arts, arrive à l’hôpital, il assiste à l’impensable : son père traîné dehors comme un fou par deux agents de sécurité, après avoir fait irruption dans le bureau de la direction. Son père : « Je suis désolé que tu aies vu ça. » Le fils : « La vue est subjective. Nous l’avons appris en cours. » Ce jour-là, Kehinde lui montre une toile qu’il a peinte, très belle, et la lui offre.

La réussite du brillant chirurgien a fait vivre toute sa famille jusque-là et Kweku ressent alors un sentiment d’échec insupportable par rapport à Folá qui a sacrifié son propre rêve pour vivre le sien. Sans rien expliquer (Kehinde a promis de se taire), Kweku la quitte sans dire au revoir, la laisse seule avec les enfants. Quand il revient dix semaines plus tard, ils sont tous partis, la maison est en vente. Folá ne veut plus le revoir.

Dans la deuxième partie, « Le voyage », Taiye Selasi éclaire le passé de Folá Savage. Un ancien collègue de Kweku la retrouve au Ghana où elle a hérité d’une maison de quatre pièces et lui annonce sa mort. S’ensuit la succession des annonces. De Folá à Olu : en deuxième année d’orthopédie à Boston, il vit avec Ling, la fille du Dr Wei qui ne lui a pas donné sa bénédiction – il juge les pères africains sans morale familiale, mais Olu est fier de ressembler à son père.

D’Olu à Taiwo, la belle étudiante en dreadlocks, la coiffure des noires qui fréquentent les facs blanches. De Taiwo à Sadie, qui fête ses vingt ans avec son amie blanche Philae et aime fréquenter sa famille, une vraie famille par rapport à la leur, dispersée. Des deux sœurs à Kehinde, qui peint à New York et cultive « l’art de ne pas être là ». Folá les attend au Ghana pour les funérailles de Kweku Sai. Mais sont-ils encore une famille ? Vont-ils enfin se dire tout ce qu’ils ne se sont jamais dit ? Chacun porte ses blessures et les cache à sa manière. Troisième partie : « Le départ ».

Née à Londres en 1979, d’une mère nigériane et d’un père ghanéen, Taye Selasi appartient à une famille de médecins. En 2005 a paru son essai Bye-Bye, Babar ou Qu’est-ce qu’un Afropolitain ? Si vous avez envie d’en lire davantage à son propos, voici quelques articles glanés dans Le Monde, La Libre, Elle, et un entretien dans le BibliObs.

Le ravissement des innocents parle d’une famille entre Etats-Unis et Afrique, de la guerre et de la paix, des racines, de l’honneur, de la honte, de la solitude. Pour cette fratrie en deuil, le voyage au Ghana agira comme un révélateur. Chacun des personnages émeut dans ce premier roman magnifique. Je souscris à ce qu’en dit Marine Landrot dans Télérama : « voici un texte vivant qui vous prend dans ses bras pour ne plus vous lâcher ».