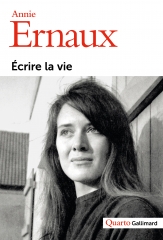

Plus de vingt ans après Les armoires vides, Annie Ernaux revient dans La honte et dans L’événement sur deux expériences qui ont changé son existence. Deux clichés de son « photojournal » (Quarto) permettent d’imaginer son allure à douze ans, près de son père à Biarritz, et celle de l’étudiante « mutine » de vingt-trois ans, au Havre.

Ernaux emprunte à Paul Auster l’épigraphe de La honte (1997) : « Le langage n’est pas toujours la vérité. Il est notre manière d’exister dans l’univers. » Le drame est énoncé d’emblée : « Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l’après-midi. » Sa mère ne cessant de récriminer, son père tremblant de colère l’avait empoignée et la menaçait avec une serpe. La petite Annie D. (Duchesne) appelant au secours, cela s’était terminé avec des cris et des pleurs. Elle se souvient d’avoir dit à son père : « Tu vas me faire gagner malheur ». Depuis cette scène inoubliable du 15 juin 1952, elle a toujours eu peur que cette violence se répète, jusqu’à la mort de son père quinze ans après. Ce fut la fin de son enfance et le début de la honte, écrit-elle des décennies plus tard.

« Ce qui m’importe, c’est de retrouver les mots avec lesquels je me pensais et pensais le monde autour. » En « ethnologue » d’elle-même, elle décrit le pays de Caux d’alors, entre Le Havre et Rouen, reconstitue la topographie de « Y. », où tout oppose la rue du Clos-des-Parts et la rue de la République. Quand elle rentrait avec sa mère à l’épicerie-mercerie-café, celle-ci disait : « On arrive au château ». Annie Ernaux rappelle leur parler, les expressions, les gestes, l’éducation (« corriger et dresser »), la surveillance générale dans le quartier : « Les conversations classaient les faits et gestes des gens. » Il fallait être « simple, franc et poli » pour « être comme tout le monde ». Elle ajoute : « Je ne connaîtrai jamais l’enchantement des métaphores, la jubilation du style. »

De l’école privée catholique, de la religion alors « la forme de [son] existence », elle passe de son comportement d’excellente élève à ses sentiments d’envie en observant « les plus grandes », de solitude, de curiosité pour les choses sexuelles. Sa mère prend le relais à la maison. Sans être très pratiquante, elle s’habille pour l’église comme pour une sortie et par désir de distinction. Son père ne prie pas.

Depuis la mi-juin, Annie se sent indigne, « dans la honte ». En août, un voyage touristique à Lourdes en autocar avec son père – dix jours en compagnie d’inconnus – lui permet de découvrir le luxe des chambres d’hôtel (lavabo, eau chaude) et d’autres usages. Celle qu’elle est en 1996 n’a « plus rien de commun avec la fille de la photo (de 1952), sauf cette scène du dimanche de juin qu’elle porte dans la tête et qui [lui] a fait écrire ce livre, parce qu’elle ne [l’]a jamais quittée. »

Dans L’événement (2000), autre récit court (une cinquantaine de pages), elle revient sur son avortement en 1963, d’une façon factuelle, très différente par rapport aux Armoires vides. D’abord l’attente vaine des règles, les nausées, le verdict du médecin, l’horreur de se retrouver enceinte. « Les mois qui ont suivi baignent dans une lumière de limbes. Je me vois dans les rues en train de marcher continuellement. » Annie Ernaux a depuis longtemps le désir d’écrire « là-dessus » et ne veut pas mourir sans l’avoir fait. Son agenda et son journal lui donnent des repères pour raconter cette expérience vécue dans la clandestinité. (La loi Veil date de 1975.)

Elle y voit un lien confus avec son origine : l’étudiante a échappé « à l’usine et au comptoir » mais pas à « l’échec social » de la fille enceinte ou de l’alcoolique. Tout de suite, elle sait qu’elle se fera avorter. En quête d’un médecin « marron » ou d’une « faiseuse d’anges », sans aide de celui qui l’a mise enceinte, elle en parle à un étudiant marié, qui lui donne le nom d’une étudiante passée par là, qui « a failli en crever d’ailleurs ». Les visites chez des généralistes s’avèrent inutiles – « les filles comme moi gâchaient la journée des médecins ».

L’un d’eux, consulté après un essai infructueux de manier elle-même des aiguilles à tricoter, lui dit : « Je ne veux pas savoir où vous irez. Mais vous allez prendre de la pénicilline, huit jours avant et huit jours après. Je vous fais l’ordonnance. » Quand elle se rend chez la faiseuse d’anges « impasse Cardinet, dans le XVIIe à Paris », à trois mois, en janvier 1964, c’est « le bon moment pour le faire ». Annie Ernaux a écrit L’événement pour mettre en mots « une expérience humaine totale, de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l’interdit, une expérience vécue d’un bout à l’autre au travers du corps » dont elle devait rendre compte. Ce texte fait partie des « 25 livres féministes qu’il faut avoir lus » selon le journal Le Temps.

P.-S.

Le Monde a publié en avant-première (7/12/2022) le discours d’Annie Ernaux reçue à Stockholm le 10/12/2022. Le même jour, Pierre Assouline en a publié une critique dans sa République des livres.

« Je suis née au milieu d’eux, c’est plus facile de redevenir comme eux… Non ! Je voulais plutôt être putain, j’avais lu ça dans

« Je suis née au milieu d’eux, c’est plus facile de redevenir comme eux… Non ! Je voulais plutôt être putain, j’avais lu ça dans