Etre les derniers dans la cour de récréation à attendre, alors que tous les autres sont déjà partis, ce n’est pas drôle. Victoria, neuf ans, essaie de consoler Thomas, plus grand qu’elle mais deux ans de moins. Celui-ci proteste quand arrive enfin son grand frère, un adolescent blond : « Tu m’as oublié, oui, tu m’as oublié ! » La fillette se retrouve toute seule. Sa tante chez qui elle vit a été emmenée d’urgence à l’hôpital le matin. Elle a froid, s’inquiète, et finit par essayer de passer entre les barreaux du portail, mais s’y retrouve coincée.

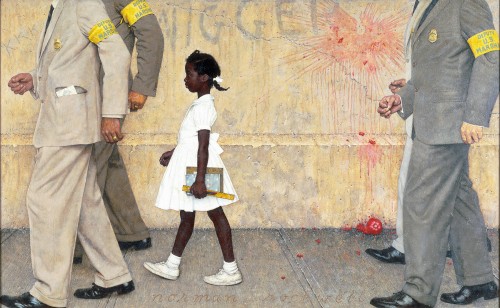

Norman Rockwell, Notre problème à tous (1964), une Victoria américaine

Heureusement M. Patel, du café en face de l’école, vient à son secours. A travers ses larmes, Victoria lui explique qu’on devait venir la chercher avec le petit Thomas Staveney. Son frère Edward réapparaît, affolé, et s’excuse, « désolé ». Pourquoi ne l’a-t-il pas vue ? « Il restait que le fond du problème, le fait incontournable, était qu’il n’avait pas vraiment vu Victoria parce qu’elle était noire. »

Edward vient d’une famille blanche libérale et il se passionne pour le tiers-monde, les victimes du sida, les injustices – il est d’autant plus honteux de son « oubli ». Aussi est-il plein d’attentions pour Victoria qu’il ramène chez lui, dans une maison londonienne dont les vastes pièces laissent la fillette bouche bée. « L’appartement de sa tante aurait tenu tout entier » rien que dans la cuisine où le garçon lui prépare quelque chose à boire.

Victoria a perdu sa mère depuis cinq ans, elle n’a pas eu de père. Ce matin-là, sa tante avait averti l’école et la secrétaire avait réussi à joindre Jessy Staveney pour lui demander un coup de main. Son mari, un « socialiste à l’ancienne », avait voulu que leurs fils passent quelques années dans cette école « de seconde zone » avant d’aller dans un meilleur établissement.

Une gêne, voilà comment Victoria se considère : pour sa mère quand elle avait voulu aller travailler, pour sa gentille tante Marion et à présent pour l’amie de sa tante, Mrs Chadwick, chez qui Victoria restera après cette nuit passée chez les Staveney dans une maison où chacun a sa chambre, ce qui l’a fort impressionnée.

Sa tante rentrée de l’hôpital, la fillette lui sert de garde-malade. Le souvenir du gentil Edward l’obsède, et le souvenir de cette brève incursion dans la richesse, l’abondance, l’espace. De temps à autre, elle va regarder la maison des Staveney, croise parfois un des membres de la famille, mais ils ne la remarquent pas.

Seule Phyllis Chadwick se soucie d’elle. Et à la mort de Marion, Victoria, quatorze ans, qui s’imaginait avoir enfin un endroit à elle, ne comprend pas qu’elle ne puisse rester dans l’appartement de sa tante alors qu’elle a été seule à la soigner pendant des années. Phyllis a une fille, Bessie, et deux garçons turbulents, sans compter leur grand-père, mais elle l’accueille chez elle. Malgré le peu de place, c’est mieux que l’assistance publique.

Victoria et les Staveney de Doris Lessing raconte le parcours difficile d’une petite fille noire tôt confrontée aux aléas de la vie. Elle réussit bien à l’école, mais se dépêche de trouver un emploi de vendeuse pour aider Phyllis. Celle-ci sait que Victoria peut prétendre à beaucoup mieux et l’encourage à se présenter dans les beaux quartiers, où elle finit par travailler dans un magasin de disques.

Un jour, elle croit y voir entrer Edward, mais c’est Thomas Staveney, dix-sept ans, surpris de reconnaître cette ravissante jeune femme. Victoria devient sa petite amie de l’été, elle tombe enceinte. Elle n’en dit rien à Thomas qui va bientôt reprendre ses études. Avec un bébé, elle peut enfin obtenir un logement indépendant.

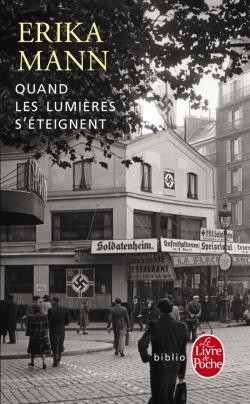

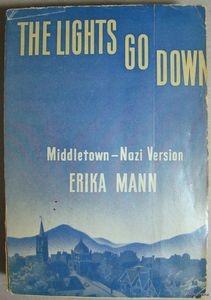

Doris Lessing a, j’espère, conquis de nouveaux lecteurs grâce au film tiré des Grands-mères, une des quatre nouvelles publiées en anglais sous le titre The Grandmothers (2003) avec Un enfant de l’amour, Victoria et les Staveney et The Reason For It. Mêmes qualités : intrigue simple, justesse dans l’observation des caractères et des situations sociales, des préjugés, des hypocrisies. Victoria, qui voulait d’abord sa fille rien qu’à elle, puis a donné naissance à un garçon, d’un autre père, devra faire des choix, au risque de la perdre : sa petite Mary à la peau « caramel » est aussi une Staveney.

« Cette pauvre jeune femme qui chemine dans la poussière en rêvant d'une éducation pour ses enfants, croyons-nous être mieux qu'elle – nous qui sommes gavés de nourriture, avec nos placards pleins de vêtements, et qui étouffons sous le superflu ? » questionnait Doris Lessing à la fin de son discours de réception (prix Nobel de littérature 2007). Il y est question de maisons et de livres, d’écoles et d’espace pour vivre, lire, écrire.