« C’est vrai qu’un dessin très court peut être réducteur, mais parfois il peut aussi ouvrir des portes pour aller au-delà. »

Cécile Bertrand (Arte, 28/3/2013)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« C’est vrai qu’un dessin très court peut être réducteur, mais parfois il peut aussi ouvrir des portes pour aller au-delà. »

Cécile Bertrand (Arte, 28/3/2013)

Chaque jour, à la dernière page de La Libre Belgique, Cécile Bertrand signe de percutantes illustrations de l’actualité. Son nouveau site exploré récemment m’a donné envie de vous présenter la cartooniste et son chat, qui joue de temps à autre le porte-parole de cette « dessinatrice éditoriale ».

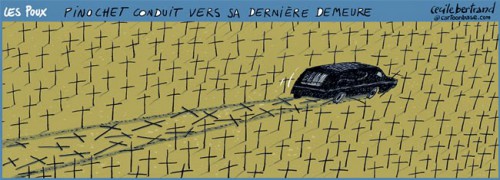

Etudes de peinture, illustrations pour enfants, je vous renvoie à sa biographie pour les détails de son parcours. Cécile Bertrand commence à dessiner pour la presse en 1990, d’abord dans Le Vif/L’Express, puis dans d’autres publications. L’album Les poux, en 2007, rassemble ses cartoons dans La Libre. Cette année-là, son chemin de croix pour illustrer la mort de Pinochet – « Pinochet conduit vers sa dernière demeure » – lui vaut le Grand Prix du Press Cartoon.

© Cécile Bertrand (La Libre Belgique/Cartoonbase)

A l’approche des élections fédérales, régionales et européennes du 25 mai prochain, comment ne pas songer aux interminables tractations qui ont suivi celles de 2010 ? Je me souviens du dessin plein d’humour et de pertinence où elle montrait le roi songeur, à la recherche d’une solution : « Médiatrice ? Informatrice ? Formatrice ? Pacificatrice ? Créatrice ? Conciliatrice ? Exploratrice ? » (en écho aux innombrables « démineurs » qui se sont succédé avant la formation du gouvernement actuel). Son timbre 2011 évoquait aussi cette période de haut stress politique belge.

Les dessins de presse de Cécile Bertrand sont souvent des diptyques, côté image et côté langage : « La Grèce / La grève » oppose aux caryatides classiques d’autres caryatides les bras croisés). « Ils mangent des produits éthiques – Ils mangent ? », un dialogue entre deux Africains pour illustrer la Journée mondiale du commerce équitable.

Cécile Bertrand aime juxtaposer, confronter – « J’aime souvent faire des parallèles : chez eux, chez nous, ou bien hier et aujourd’hui, c’est un peu mon truc de cartooniste. » (Arte). Par exemple, « Le temps se couvre pour la jeune génération ». Une mère en foulard interpelle sa fille devant la porte ouverte, prête à sortir. 1990 : « Tu ne vas pas sortir comme ça ? » (la fille est court vêtue, les cheveux longs). Même question en 2011 (la fille est entièrement dissimulée sous un tchador noir). Voyez plutôt.

© Cécile Bertrand (La Libre Belgique/Cartoonbase)

C’est parfois glaçant. Sous quatre croix, les prénoms de Julie, Mélissa, Ann et Eefje ; à côté une femme en prière en face d’un crucifix, Michèle Martin (« Dans un couvent ? ») Les scandales de pédophilie, les silences de l’Eglise, la mauvaise foi inspirent à la dessinatrice de presse, esprit très libre, des images si irrévérencieuses qu’elles sont parfois écartées : quelques-uns de ces « poux refusés » sont visibles sur son site.

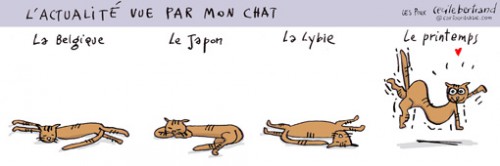

« L’actualité vue par mon chat » revient de temps en temps : qu’il dorme tranquillement en rond ou qu’il s’étire de tout son long, ce qu’il fait volontiers, ce chat philosophe, un vrai pacha, rappelle que la vie est aussi faite pour en jouir, tout simplement, ou pour se réjouir de ce qui va bien, « carpe diem ».

© Cécile Bertrand (La Libre Belgique/Cartoonbase)

Cécile Bertrand est également plasticienne, elle travaille « sur la trace que l’être humain laisse derrière lui ». Son autre site décrit une série photographique intitulée « Le fil bleu de ma vie ». En attendant l’occasion de découvrir cela de plus près, je serai à son prochain rendez-vous dans La Libre – ce matin, j’espère, inquiète de ce que je viens de lire sur le blog de Bado.

***

P.-S. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est confirmée : Cécile Bertrand a été "virée" ! Nous ne trouverons plus ses dessins dans La Libre Belgique – un esprit trop libre ?

Depuis sa publication, j’ai lu de temps à autre un chapitre de la nouvelle Encyclopédie des religions, « augmentée et mise à jour » en 2000 sous la direction de Frédéric Lenoir et Ysé Tardan-Masquelier, et me voilà au bout de son second tome, thématique, après le premier consacré à l’histoire. Une lecture au long cours.

Même si la pratique religieuse décline en Occident, les religions font partie de notre histoire et de l’histoire de l’art – que d’objets vus au Louvre Lens y sont liés, sans parler des croyances étrusques. Le fait religieux s’exprime sous tant de formes dans le monde que ces 2500 pages constituent un formidable ouvrage de référence pour s’y retrouver. Cette « édition poche » sous coffret comporte plusieurs index (noms, noms de lieux, grands textes, mythes) en plus d’un index thématique.

Vous en trouverez la table des matières sur le site Persee (notice 106.40, suivie d’un compte rendu critique). Pour ma part, j’y ai relevé, à côté de sujets attendus comme le mariage, la prière, l’œcuménisme, les prêtres-ouvriers, les soufis, la loi du karma, etc., des textes intéressants sur la résistance au nazisme, l’Europe des six, les chamans, le statut de la femme en Tunisie ou le scandale du mariage d’Indira Gandhi, pour n’en citer que quelques exemples.

Des dessins de Catherine Cisinski aèrent un peu cet ouvrage très dense, et aussi des encadrés (plus de deux cents) qui proposent des « zooms » sur certains personnages clefs ou des extraits de textes essentiels, comme « Le secret de la sagesse » de Lao-tzeu, à propos du taoïsme :

« Plie-toi en deux, tu resteras entier

Incurve-toi tu seras redressé

Sois vide afin d’être rempli

Usé tu seras rajeuni

Possède peu, ce peu fructifiera

Beaucoup, ce beaucoup se perdra

Le Sage embrasse l’Un, à toute créature

Devenant un modèle

Il ne s’exhibe point et du coup resplendit

Ne se justifie point, ce qui fait qu’on l’exalte

Ne se glorifie point, pour son plus grand crédit

Tait ses succès et par là même se maintient

Ne rivalisant point il n’a pas de rival

Le dicton ancien : Plie, tu resteras entier

N’est pas un mot en l’air

Reste entier, tout viendra à toi. » (Dao-dë-jing, 22)

Le second tome aborde des questions passionnantes. Ce sont surtout les différentes manières de raconter l’origine de l’humanité, de décrire les rapports entre homme et femme, et l’être humain lui-même, qui m’ont intéressée. On y trouve matière à réflexion sur des questions actuelles comme l’éthique, la mort et l’au-delà, ou sur le nouveau statut du religieux par rapport à l’athéisme.

L’aspiration à l’ordre et à la beauté, la transmission des traditions et l’interprétation, la liberté de croire, la tolérance et l’ère du relatif, le désenchantement lié à la « post-modernité », tout cela trouve place dans cette Encyclopédie destinée à un large public. Vu la diversité des auteurs (leur liste couvre quatre pages), le ton change d’une approche à l’autre, et on finit même par deviner l’une ou l’autre signature particulièrement éclairante.

Cette Encyclopédie des religions s’avère une ressource indispensable pour l’enseignement, cela va de soi, mais il me semble que beaucoup de lecteurs, croyants ou non, peuvent s’y nourrir des pensées, des récits ou des pratiques de cultures lointaines. Vous pourrez par exemple y découvrir le rôle des couleurs dans les rites funéraires chinois, y lire un conte zaïrois, fumer la pipe des Sioux ou écouter le mythe de Nunkui (Jivaros) : « Il y a longtemps, il y a bien longtemps, les gens n’avaient pas de jardins… »

« La situation des Établissements Scientifiques Fédéraux (ESF) à Bruxelles est un vaste débat et Michel Draguet, même s’il a des manières péremptoires, ne doit pas servir de paratonnerre à la Régie des Bâtiments, une usine à gaz opaque et sclérosée, qui méprise Bruxelles. En matière de culture, de patrimoine, de transmission de l'histoire du pays, du récit de cette histoire, et donc du sens à y donner, l'État n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de la société. En témoignent l’état du Palais de justice, du Conservatoire, du fantomatique Cinquantenaire, les musées Wiertz et Meunier quasi inaccessibles, la piscine et le théâtre du Résidence Palace fermés au public, etc. »

« Musées Royaux des Beaux-Arts : la Régie des Bâtiments de l’État et l’État sont responsables », Arau, Bruxelles, 5/12/2013.

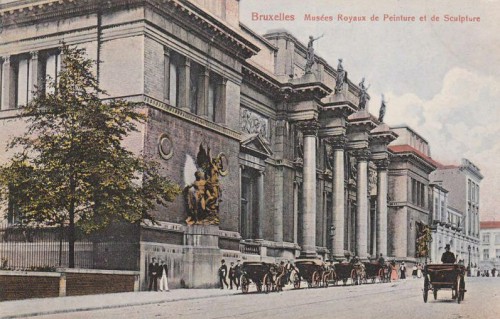

Le Musée Fin de siècle s’est enfin ouvert à Bruxelles, à la place du musée d’art moderne fermé en 2011 et dont l’absence continue à inquiéter les amis des arts : « une section réussie dans un musée en déshérence », titre La Tribune de l’Art. Je vous présenterai ce nouveau parcours dans les collections des MRBAB dès que je l’aurai visité, mais c’est sur l’évolution générale du musée que j’aimerais partager quelques interrogations avec vous.

Ouverture du Musée Fin de Siècle au sein des Musées Royaux des Beaux-Arts

Photo RTBF - Françoise Brumagne – 2013

« Musée sans musée » a attiré l’attention sur un communiqué de l’Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (Arau) daté du 5 décembre 2013, sous un titre sans appel : « Musées Royaux des Beaux-Arts : la Régie des Bâtiments de l’État et l’État sont responsables ». On y décrit avec précision les dégâts survenus le mois dernier lors de l’installation d’une bâche sur la grande verrière du musée, provoquant la fermeture inopinée et catastrophique de l’exposition « Rogier van der Weyden ». D’où cette première question : pourquoi occulter un puits de lumière ?

Serais-je un peu claustrophobe ? J’aime trouver des fenêtres dans un musée ou une verrière qui dispense cet éclairage dit « zénithal ». Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar, à ne pas confondre avec les Musées Royaux cités plus haut), il existe deux parcours d’exposition : celui du bas, auquel on accède au fond du grand hall Horta, et celui du haut, qu’on atteint par un escalier sur le côté, une succession de salles sans lumière naturelle. En parcourant un jour celui-ci dans une atmosphère surchauffée, j’ai fini par presser le pas vers la sortie ; quand je me suis retrouvée enfin dans un espace plus ouvert, aéré, lumineux, quelle sensation de délivrance ! Vous avouerai-je que j’ai déjà renoncé à visiter l’une ou l’autre expo là-haut pour ne pas renouveler l’expérience ?

Pouvoir de temps à autre jeter un coup d’œil dehors, quand on visite un musée, rafraîchit le regard. Dans le Musée d’art moderne tel que nous l’avons connu à Bruxelles de 1984 à 2011 – un quart de siècle à peine –, le puits de lumière de l’architecte Roger Bastin compensait heureusement l’impression de s’enfoncer dans le sous-sol où avaient été creusés les niveaux destinés aux collections des XIXe et XXe siècles, de - 4 à - 8. Pourquoi occulter ? Pour permettre des projections, ai-je lu, « choix muséographique qui révèle que l’espace est peut-être mal adapté à la destination décidée… » (Arau – plan des lieux en page 4)

Une belle carte postale coloriée de la rue de la Régence vers 1900, vue vers la place Royale.

Les taxis d'antan attendent devant les "Musées royaux de Peinture et de Sculpture" (Photo eBru, Bruxelles d’antan)

Nos Musées Royaux souffrent aussi du côté du Musée d’art ancien, dont les extensions restent fermées, où l’on n’accède plus à la galerie des sculptures, où les réserves ont connu de gros dégâts, entre autres problèmes. Il ne convient donc pas de prendre leur directeur actuel comme bouc émissaire : « c’est la Régie des Bâtiments (de l’État) qui est responsable des bâtiments qui abritent les Établissements Scientifiques Fédéraux (ESF), dont font partie les Musées Royaux des Beaux-Arts et c’est l’État qui a la tutelle sur ceux-ci. »

Selon l’Arau, cette incurie, ce pourrissement montre que « l’État a d’autres projets. » Partout les États ont jeté les grands musées « dans des démarches managériales, axées sur l'attractivité internationale, le tourisme, le marketing. » L’État belge n'assume plus ses responsabilités à l'égard des musées et du public. Le malaise croissant des MRBAB est donc une « affaire d’Etat », et non celle du directeur seul, souvent cité dans les médias.

Dernière question, celle du titre. Qu’attendons-nous, aujourd’hui, d’un musée ? Peut-il, mutatis mutandis, demeurer « un lieu accessible, qui a pour vocation d'éduquer le public, par la présentation chronologique des œuvres, au sein des aires géographiques, des écoles et des courants artistiques qui les ont suscitées, à la beauté, à l'esthétique, au civisme » ? Les nouvelles et futures appellations des MRBAB ciblent les touristes sans assumer pleinement cette vocation.

En présentant l’ancien Musée d’art moderne dans la collection « Musea nostra » (éditée par le Crédit Communal, autre institution belge qui appartient désormais au passé) en 1988, Phil Mertens (je corrige) attirait l’attention sur la salle des Magritte – à présent au musée Magritte de la place Royale – et ajoutait ceci : « La présentation des œuvres est importante car elle permet de faire comprendre au public les intentions scientifiques poursuivies. L’architecture très sobre, mais ouverte et parfaitement éclairée, contribue à l’efficacité d’une présentation qui va de James Ensor aux tendances contemporaines (…) » (c’est moi qui souligne).

Comprenez-moi bien, ce n’est pas de nostalgie qu’il s’agit. Je ne conteste pas la pertinence de nouveaux accrochages qui répondent davantage aux attentes et aux regards actuels. J’applaudis à la mise en valeur de l’effervescence artistique en Belgique autour de 1900. Mais qu’un siècle d’art, que les beaux-arts de 1915 à nos jours aient été remisés pour une durée indéterminée, avant qu’un nouvel espace ou musée ne leur soit octroyé, voilà ce qui me choque et que ne compense pas un temporaire « choix des conservateurs ». L’ancien directeur des MRBAB, Philippe Robert-Jones, regrette cette décision prise « dans la précipitation et l’enthousiasme pour de nouvelles idées ».

Je vous invite, si ces questions vous intéressent, à lire in extenso le document de l’Arau (11 pages) et à réagir chaque fois qu’un site, un blog, un article de presse vous en donne l’occasion. L’avenir des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique nous concerne : les œuvres qui n’y sont plus exposées nous manquent ; les professeurs, les élèves, les étudiants, les Amis des Musées rebaptisés Friends n’y ont plus accès. Au cœur de l’Europe, dont elle est fière d’être la capitale, Bruxelles mérite mieux.