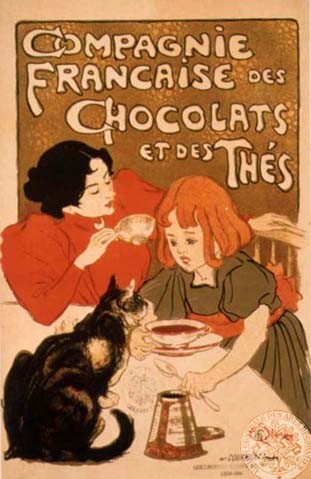

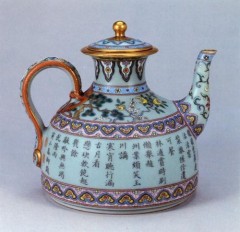

Pause-thé / 8

« J’ai déposé sur la table le plateau avec la théière fumante, les deux tasses blanches. Je suis reconnaissante à cette infusion, à ces objets, de la respiration qu’ils me permettent de prendre, et aussi à l’odeur du thé bouillant qui s’élèbve dans l’air, sortant comme une crinière flottante des jets dorés qui emplissent la porcelaine. Combien de fois ai-je puisé mon équilibre dans cette sorte de menus événements ? Une quantité de fois. »

Marie Cardinal (Sabine Yi, Jacques Jumeau-Lafond, Michel Walsh, Le livre de l’amateur de thé, Robert Laffont, 1985)