Une mère Noël attentionnée m’a offert un livre qui rend joliment compte de la vie (surtout) et de la mort (un peu) des livres quand ils franchissent notre seuil :

Des bibliothèques pleines de fantômes, un essai de Jacques Bonnet. Il s’ouvre sur une citation chère à Dominique : « Après le plaisir de posséder des livres, il n’y en

a guère de plus doux que d’en parler. » (Charles Nodier)

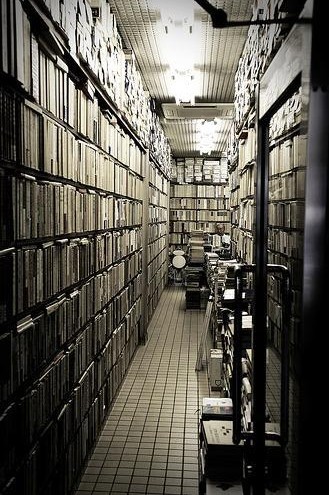

Lorsque Bonnet, alors au service d’une maison d’édition parisienne, a dîné dans un restaurant russe avec Pontiggia, écrivain et critique italien, les deux hommes se sont tout de suite entendus en découvrant leur point commun : « nous possédions tous deux une bibliothèque monstrueuse de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages. Non pas une de ces bibliothèques de bibliophile aux ouvrages si précieux que leur propriétaire ne les ouvre jamais de crainte de les abîmer, mais une bibliothèque de travail où l’on n’hésite pas à écrire dans les livres, à les lire dans son bain, et où l’on conserve tout ce qu’on a lu – livres de poche compris et les multiples éditions éventuelles d’un même ouvrage – ou que l’on a l’intention de lire plus tard. »

Bonheur et malédiction. Pas un mur d’épargné, à part au-dessus de son lit (pour échapper au sort d’un compositeur, Alkan, mort écrasé par sa bibliothèque). Si leurs visiteurs occasionnels réagissent à peu près de la même manière et avec les mêmes questions en découvrant leur monde de papier, eux s’étonnent plutôt, lorsqu’ils pénètrent chez quelqu’un, ou de l’absence de livres ou de la maigre collection « d’un soi-disant confrère » ou encore des rangements « d’apparat » derrière des vitres.

Comment en arrive-t-on à rassembler plus de vingt mille ouvrages (minimum envisagé par les deux convives pour un projet d’association jamais abouti) ? Pourquoi tant de livres ? Parmi les réponses de Jacques Bonnet, il y a ce « besoin d’avoir à sa disposition tous les livres, puis toutes les peintures, les musiques, les films, comme éléments de liberté intérieure. » Les bibliothèques décrites dans les romans, la différence entre collectionneurs spécialistes et « entasseurs », les ouvrages rares, les lecteurs acharnés… Les sujets abordés sont légion. Sans limites, la curiosité « se nourrit d’elle-même, ne se satisfait jamais de ce qu’elle trouve, va toujours de l’avant, et ne s’épuise qu’avec notre dernier souffle de vie. »

La question du rangement et du classement se pose à quiconque possède une bibliothèque – Perec, Manguel l’ont abordée à leur façon. Bonnet préconise « le panachage de plusieurs ordres avec une grande latitude vis-à-vis des règles que l’on s’est fixées. » – « Il s’agit d’un principe pouvant d’ailleurs être étendu à la vie en général ! » Voilà le ton de cet érudit sans pédanterie, mais généreux en références et en citations, on n’en attendait pas moins d’un tel bibliomane. Il s’est permis depuis longtemps, écrit-il, de séparer Flamands et Wallons sur ses rayonnages, classement par langue oblige, mais ne dit pas où il place les écrivains francophones de Flandre ou de Bruxelles.

La lecture est le cœur battant des Bibliothèques pleines de fantômes. Comment on

lit pour se mettre « en présence des richesses et des misérables banalités auxquelles peut se résumer l’existence humaine » ; comment le titre d’un livre lu n’a plus rien à voir alors avec ce qu’il représentait auparavant, quelle que soit la manière dont il survit dans notre mémoire ; comment certains livres arrivent dans notre bibliothèque à la suite d’une conversation, d’une rencontre, chargés ensuite de souvenirs.

Jacques Bonnet, en quelque cent trente pages, traverse le bonheur de lire et de posséder des livres en tous genres. Son évocation des livres d’art est particulièrement stimulante. S’il constate qu’« Internet et la télévision ont chassé l’ennui qui a toujours été l’aiguillon le plus sûr de la lecture », l’auteur ajoute : « Curieusement, la source d’informations infinie que constitue Internet n’a pas pour moi le même statut magique que ma bibliothèque. »