Mohamed Kacimi a mis par écrit le récit de Darina Al-Joundi, une comédienne libanaise (née à Beyrouth en 1968), qui a connu un énorme succès avec Le jour où Nina Simone a cessé de chanter – « une lettre ouverte à son père, qui avait rêvé pour sa fille la plus grande des libertés et qui allait justement, à cause de cette liberté, connaître la pire des servitudes » (Avant-propos). Elle a raconté à l’écrivain algérien son enfance, la guerre, la drogue, ses amours. Il en a fait un texte de théâtre « sans jamais perdre la musique de son récit oral » pour « en faire une fiction où tout est vrai. »

Cela commence à l’enterrement de son père, « laïc fervent », à qui elle avait promis de ne laisser personne lire le Coran à cette occasion. Au château de Beaufort, au village d’Arnoun, les collines sont « noires de monde » pour les funérailles du journaliste écrivain, né en 1933 en Syrie, exilé au Liban en 1955 où il enseignait la littérature et la philosophie. Un homme qui « aimait boire, écouter de la musique, être entouré de femmes. » Quand Darina entend une voix enregistrée hurler des sourates du Coran, elle s’empare du radiocassette, coupe le son, se réfugie dans la chambre de son père et remplace la cassette par Save Me de Nina Simone, malgré les invectives et les menaces derrière la porte. (La suite, on la découvrira à la fin.)

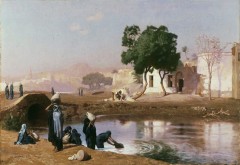

De son enfance, « une fête permanente », elle se souvient du monde qui débarquait chez eux à toute heure, poètes, journalistes, militants. « Beyrouth était une ville libre, l’oasis de tous les intellectuels arabes interdits de parole dans leur pays. C’était aussi la capitale de l’OLP, les Palestiniens y faisaient la loi, Beyrouth était leur république. » Quand Darina a cinq ans, son père l’inscrit à la Sainte-Famille, sans qu’elle sache si elle est chrétienne ou musulmane. Avec ses sœurs, elle est consciente de « ne pas être comme les autres ». Leur père est un réfugié syrien dont la carte de séjour doit être renouvelée tous les trois mois ; leur mère libanaise, parce qu’elle est une femme, ne peut leur transmettre sa nationalité.

« Et dans ce Liban où chacun n’existe que par sa communauté et sa confession, nous n’avions ni communauté, ni confession. » Leur père disait : « Vous êtes des filles libres. Un point c’est tout. » Pour les huit ans de Darina, son père met un disque de Nina Simone, allume une bougie, sort deux verres de cristal et une bouteille de bordeaux – « Tu dois commencer à goûter aux vrais plaisirs de la vie. » Comme il la laisse s’enivrer, le grand-père, religieux, s’indigne de la manière dont il élève ses filles, mais Assim Al-Joundi répond : « Je n’en fais pas des putes, pépé, j’en fais des femmes libres. »

La guerre les chasse de Beyrouth, la famille se réfugie chez les grands-parents. Durant l’été 1976, le président libanais fait appel à la Syrie « pour qu’elle sauve de la débâcle les forces chrétiennes ». Son père en tremble, prédit un bain de sang. Et comme sa fille s’étonne, il lui explique son combat pour libérer la Palestine, son arrestation par les services secrets syriens, la prison, puis la résidence surveillée – voilà pourquoi il s’est juré « de ne plus jamais remettre les pieds en Syrie ». Il part alors pour Bagdad, rejoint bientôt par sa femme et ses filles, dans un Irak « à la pointe des pays arabes pour son système d’éducation ». Al-Joundi y lance une radio libre, « convaincu que l’Irak « révolutionnaire » allait instaurer la démocratie et la laïcité dans la région ». Sa mère anime une émission de poésie, la nuit, à la radio.

Puis elles rentrent à Beyrouth avec celle-ci : tout a changé, tout le monde est armé, on vit dans les appartements vides des exilés. Nayla, sa sœur, dont la voix ressemble à celle de la diva Fairouz, participe à une émission de télé pour enfants ; pendant qu’elle chante, Darina se gratte, s’agite, donne au producteur l’idée d’une série sur deux sœurs, l’une angélique, l’autre diabolique – Darina a trouvé son premier rôle, à huit ans. A Bagdad, l’arrivée de Saddam Hussein a vidé la ville de ses intellectuels. Son père est arrêté. Il faudra des mois de démarches pour obtenir son départ pour la Grèce, où la famille se retrouve pour les fêtes de fin d’année, avant de rentrer à Beyrouth. Darina joue à la télé, lit les grands écrivains, voit les films que lui conseille son père. Le jour de ses premières règles, sa mère ramène sa fille en pleurs, mais son père l’attend au pied de l’immeuble « avec un bouquet de fleurs et des Tampax ».

Curieuse, avide de connaître le monde, Darina a reçu de son père le conseil de se méfier de l’homme arabe, qui « ne connaît rien à la femme ». Alors qu’il les a éduquées à la liberté, il ne veut cependant pas que ses filles dorment ailleurs qu’à la maison, elles se révoltent. Le 3 juin 1980, on tire sur Al-Joundi. Coma, paralysie. Il parvient à se faire soigner à Paris, où son frère aîné a été ambassadeur de Syrie.

A son retour au Liban, tout s’effondre, « la ville, bien sûr, mais aussi notre idéal. » Même les Palestiniens sombrent « dans les exactions et la débauche ». Beyrouth devient un dépotoir. Dans la guerre, les bombardements, les filles veulent être utiles : leur père les conduit à la Croix-Rouge où elles reçoivent une formation d’infirmières. En août 1982, la ville est incendiée jour et nuit, on vit dans les abris. Après le départ des Palestiniens, Israël lève le blocus et la vie redevient normale. Le lendemain de la mort du président Béchir Gemayel dans un attentat, la Croix-Rouge les emmène au camp de Sabra : « Ce qui m’a fait le plus peur à Sabra, ce ne sont pas les morts, mais ce qui se lisait sur le visage des vivants. Je venais d’avoir quatorze ans. »

Les armées étrangères se succèdent au Liban. La famille se retrouve sans ressources, la haine monte entre chrétiens et musulmans. La guerre devient « de plus en plus sale ». Darina vit ses premières expériences sexuelles. Puis ce sera la coke, la débauche. Dans la guerre, la jeunesse de Beyrouth joue avec le feu et se brûle. Première IVG à la veille de ses seize ans ! « J’avais une philosophie de vie très simple, j’étais convaincue que j’allais mourir d’une seconde à l’autre, je mettais les bouchées doubles, j’étais donc affamée de tout, de sexe, de drogue, d’alcool… » Le récit cru, sans tabous, des années de guerre est terrifiant. Lorsque Darina veut se marier avec Abed, un photographe de guerre, son père la met en garde. Elle passe outre. Abed prend de la cocaïne et du LSD. Le soir de leur mariage en 1986, elle découvre un autre homme, violent, maniaque, infidèle. Elle se retrouve un jour à l’hôpital, décide de divorcer.

Darina Al-Joundi raconte encore : son travail à la télévision et à la radio, les parties de coke et de roulette russe, une autre histoire « d’amour fou », un autre mariage, des problèmes de papiers, une expérience homosexuelle, l’enfermement « à l’hôpital des femmes folles ». « Je voyais toutes ces femmes et j’ai compris que je payais le prix de ma liberté insensée de femme dans ce pays d’insensés. »